21 Novembre 1920: l’eccidio di Palazzo D’Accursio come nascita del fascismo

Federico Saladini Pilastri, 21 Novembre 1920: l’eccidio di Palazzo D’Accursio come nascita del fascismo, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 44, no. 3, luglio/dicembre 2017

Avevo improvvisamente capito che attraverso la propaganda del giornale o con l’esempio non avremmo mai riportato alcun grande successo. Era necessario battere l’avversario violento sul campo di battaglia della violenza. Come per una rivelazione mi resi conto che l’Italia sarebbe stata salvata da un’azione storica, da una forza giusta. La nostra democrazia di ieri era morta; il suo testamento era stato letto; ci aveva lasciato come eredità soltanto il caos. […] Era necessario farci strada con la violenza, con il sacrificio, con il sangue; era necessario stabilire un ordine e una disciplina voluti dalle masse, ma impossibili da ottenere con una propaganda all’acqua di rose […] Demmo inizio al nostro periodo di salvezza e resurrezione. Morti ce ne furono, ma all’orizzonte tutti vedevamo l’alba della rinascita italiana.

Benito Mussolini

Il 21 novembre 1920, mentre era in atto l’insediamento della giunta comunale socialista a palazzo d’Accursio, alcune squadre fasciste compivano un attacco all’allora sede del comune di Bologna provocando undici morti e cinquantotto feriti. Questo fatto è passato alla storia con il nome di “eccidio di palazzo d’Accursio”.

Questa strage ricopre un ruolo quanto mai fondamentale nella nascita, nella formazione e nell’affermazione del movimento fascista che, di lì a poco (28 ottobre 1922, data della marcia su Roma), governerà l’Italia.

Come fra poco illustrerò, infatti, è possibile osservare come le caratteristiche che portarono Benito Mussolini e il Fascio al potere nel 1922 in Italia si possano riscontrare prima a Bologna che in qualsiasi parte d’Italia: uso indiscriminato della violenza antisocialista attraverso le squadre; presenza di una figura carismatica (Leandro Arpinati a Bologna e Benito Mussolini poi a livello nazionale) che accentrasse il potere attorno a sé e organizzasse a suo piacimento il movimento. Con tali caratteristiche, nate e sviluppatesi a Bologna, il fascismo si imporrà come la dittatura “imperfetta” (termine coniato dallo storico Giovanni Sabbatucci che si riferisce allo studio di Hannah Arendt sui totalitarismi e, in particolare, sulle differenze tra lo stato totalitario nazista e comunista rispetto allo stato fascista che, proprio a causa di quelle differenze, non si può considerare tale) che porterà al disastro italiano nella Seconda Guerra Mondiale.

L’eccidio di palazzo d’Accursio, però, non fu un episodio isolato e del tutto inatteso, perché fu la naturale conseguenza di una serie di tensioni iniziate con il dibattito fra interventisti e neutralisti alla vigilia della Grande Guerra, continuate con la nascita del Fascio di Combattimento in piazza San Sepolcro e che ebbero il loro culmine in Emilia-Romagna nelle tensioni agrarie che portarono alla riorganizzazione del Fascio ad opera di Leandro Arpinati nel 1920.

Il 28 giugno 1914 l’arciduca austriaco Francesco Ferdinando, erede al trono dell’ormai traballante impero Austro-Ungarico, vengono assassinati a Sarajevo dallo studente anarchico Gavrilo Princip, facente parte dell’associazione nazionalista e filoserba “Giovane Bosnia” legata alla società segreta “La Mano Nera”. Inutile dire che la tensione a livello internazionale era già di per sé particolarmente inquieta: il dinamismo bellico del neonato impero tedesco del kaiser Guglielmo II, le numerose rivendicazioni nazionalistiche (oltre a quella bosniaca si aggiungevano quasi tutte le etnie facenti parte dell’impero Austro-Ungarico, non ultima quella italiana), le rivalità fra le varie nazioni (Francia e Germania su tutte, ma non era da meno quella tra Italia ed Austria) ed infine le alleanze strette tra le nazioni europee negli ultimi anni (la Triplice Alleanza del 1882 tra gli imperi centrali e l’Italia da una parte, l’Intesa, frutto invece di diversi trattati, tra Inghilterra, Francia e Russia dall’altra) contribuirono ad accelerare non poco l’entrata in guerra di tutti i paesi europei.

Per la prima volta nella storia non si assistette ad un conflitto teso alla conquista di altri territori: l’obiettivo dichiarato della guerra era, infatti, l’egemonia mondiale e la resa incondizionata del nemico. Inoltre, col fatto che, in quegli anni, la quasi totalità del pianeta era in mano agli stati europei e che ben presto sia il Giappone (1914) che gli Stati Uniti d’America (1917), le ultime potenze mondiali che mancavano all’appello, entrarono in guerra, il conflitto che si combatté dal 1914 al 1918 vide per la prima volta la presenza in massa (altro aspetto fondamentale di questo conflitto: l’uso massiccio di armi e soldati) di tutti gli stati industrializzati e non del mondo. Per queste ragioni questa guerra viene chiamata Prima Guerra Mondiale.

Ma allo scoppio del conflitto (fine luglio-inizio agosto 1914) quale fu la posizione italiana? L’Italia aveva rinnovato pochi anni prima la Triplice Alleanza con Austria e Germania, era stato un matrimonio senza rispetto e senza fiducia prodotto più per controbilanciare il potere militare che per necessità politica, ma nonostante il fresco rinnovo del trattato il governo Salandra annunciò la neutralità italiana il 3 agosto, con la giustificazione che l’alleanza stipulata aveva natura solo ed esclusivamente di carattere difensivo e che, quindi, l’Italia non era tenuta aintervenire in un conflitto iniziato da un alleato.

Sganciarsi dalla Triplice e scongiurare con la neutralità un intervento a fianco dell’Austria, vista da molti patrioti come il nemico che impediva il pieno compimento di quel processo di riunificazione iniziato durante il Risorgimento, fece sì che venisse a delinearsi una fazione interventista che vedeva nell’entrata in guerra contro l’Austria il compimento dell’unità d’Italia, la riunione degli irredenti alla madre patria, e la ripresa dell’iniziativa repubblicana contro la politica filoaustriaca che la monarchia aveva imposto con la firma della Triplice. Se la neutralità italiana aveva trovato, in un primo tempo, concordi tutte le principali forze politiche, ben presto questa linea venne mantenuta solo dai liberali di Giolitti, dai cattolici e dai socialisti, questi ultimi in aperto contrasto con la scelta patriottica adottata dai principali partiti socialisti europei.

In questo clima di disaccordo fra il rimanere neutrali in un conflitto per cui l’Italia non pareva pronta, e l’entrata in guerra per completare un processo, il Risorgimento, iniziato un secolo prima, fece prepotentemente la sua comparsa Benito Mussolini. Nato a Predappio in Romagna nel 1883, Mussolini nel 1914, dopo essere stato protagonista nei disordini della Settimana Rossa (7-14 giugno 1914), era iscritto al Psi e ricopriva dal 1912 la direzione del giornale socialista “L’Avanti!”. Inizialmente Mussolini, ligio alle regole del partito, aveva auspicato la neutralità assoluta dell’Italia (con l’articolo Abbasso la guerra! uscito il 25 luglio su “L’Avanti!”), ma, ben presto, divenne palese come il partito socialista italiano fosse psicologicamente tanto vicino all’Intesa da rendere impossibile non creare al suo interno note stonate che manifestassero la difficoltà di percorrere fino in fondo la strada imposta dalla direzione del partito. L’incarico di ammettere l’inevitabilità della guerra contro l’Austria e di definirla un compito di civiltà del proletariato italiano spettò, quindi, a Mussolini. Il 18 ottobre, infatti, colui che sarebbe diventato il Duce pubblicò un articolo intitolato Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva e operante. In questo articolo Mussolini spiegava come il partito socialista avesse postulato una neutralità assoluta che invece era stata “spiccatamente austrotedescofoba e, per converso, francofila”, quindi una neutralità relativa e parziale, che, secondo l’autore, metteva in pericolo il Psi nel caso questa neutralità avesse comportato la condanna all’isolamento politico.

Di lì a poco Mussolini si dimise dalla direzione de “L’Avanti!” (20 ottobre), fondò “Il Popolo d’Italia” (15 novembre) e fu espulso dal Psi (29 novembre). “Fu una tragica ironia della storia che colui che cercò più nettamente di fare uscire il Partito socialista dalla neutralità assoluta sia stato Mussolini, colui che alla distanza raccolse i frutti del tragico errore commesso dai suoi compagni di partito e fu l’artefice della reazione fascista”. Dalle pagine del nuovo giornale Mussolini promosse le ragioni interventiste, che portarono il 26 aprile 1915 alla stipulazione, ad opera di Sidney Sonnino e Giovanni Salandra, dei Patti di Londra con l’Intesa e all’entrata in guerra contro l’Austria il 23 maggio 1915. L’Italia, dopo un’iniziale incertezza, faceva così il suo ingresso nel primo conflitto mondiale.

Fino al novembre del 1918 l’Italia fu impegnata in una lunga e sanguinosa guerra a cui prese parte in qualità di soldato anche Benito Mussolini. Dopo la vittoria dell’Intesa ad Amiens (18 luglio) e dell’Italia a Vittorio Veneto (3 novembre), venne stipulato un armistizio con l’Austria a Villa Giusti. La vittoria finale fu vista come la vittoria dell’intera razza italiana, una prova tangibile del suo valore morale e spirituale. Sull’Italia “regnava quasi supremo uno spirito di orgoglio e serenità tipico di coloro che hanno vinto”, nonostante la guerra fosse durata più a lungo del previsto, avesse diminuito le ricchezze del paese, e, a parer di molti, ridotto al minimo il futuro italiano. Nonostante tutte queste preoccupazioni, dietro ai suoi inevitabili dolori era rimasta una profonda vena poetica nella vita nazionale.

Nel gennaio del 1919 le potenze vincitrici si trovarono a Parigi per discutere i termini della pace e le conseguenze del conflitto sulle potenze sconfitte. L’Italia si presentò a Parigi da vincitrice chiedendo, come redatto nel patto di Londra, l’annessione di Trento, Trieste e della Dalmazia intera che, invece, era stata promessa solo in parte, avendo l’Intesa promesso la città di Fiume (città storicamente ed etnicamente italiana) nel 1915 alla neonata Jugoslavia. La delegazione italiana si trovò quindi divisa tra chi criticava il patto di Londra pretendendo l’annessione di Fiume, e chi, come Sidney Sonnino, difendeva il patto perché convinti che sarebbe stato la piattaforma su cui strutturare tutta la politica italiana in vista della pace.

Il maggior nemico per l’Italia da questo punto di vista fu Woodrow Wilson. Così come la guerra era stata una questione di equilibrio e di forza, la pace invece era una questione di equilibrio di potenza sia politica che economica. La cosiddetta “liquidazione di guerra” era una necessità diversa per ogni stato uscito vincitore dal conflitto. Era necessario, per raggiungere una liquidazione che accontentasse tutti, che le potenze vincitrici mettessero da parte il mito della guerra democratica, umanitaria, pacifista, antimperialista e di altre analoghe formule universalistiche (come principio di nazionalità o della Società delle Nazioni) usate prima come arma di guerra e poi codificate da Wilson come decalogo della pace. Questo mito rischiava di compromettere le sorti delle potenze di pace, impedendogli di vedere i reali interessi di ciascuna.

I nazionalisti sintetizzarono, quindi, la loro concezione nella formula Patto di Londra più Fiume; Vittorio Emanuele Orlando (presidente del governo) era intenzionato a temperare la rigidità di Sonnino per poter giungere a più eque soluzioni, voleva quindi cedere la Dalmazia in cambio della città di Fiume; l’interventismo di sinistra, tra cui c’era anche Mussolini, non sposò la posizione dei nazionalisti, ma allo stesso tempo divenne più intransigente e voltò le spalle al wilsonismo, visto come sinonimo di rinunciatarismo, tradimento della vittoria e spirito antinazionale.

Nonostante Orlando, come già detto, avrebbe volentieri rinunciato alla Dalmazia in cambio della città di Fiume, egli si trovò a dover fare i conti con l’immobilismo di Sonnino e con un’opinione pubblica che reclamava una pace vittoriosa e che avrebbe visto il mancato raggiungimento degli obiettivi come una vittoria mutilata (Gabriele D’Annunzio). Il Presidente della Vittoria, come egli veniva comunemente chiamato, arrivò quindi a chiedere all’assemblea sia Fiume che la Dalmazia. Ovviamente la neonata Jugoslavia respinse le richieste italiane e, con l’intento di rendere Wilson il “protettore” della Jugoslavia, propose di sottoporre la diatriba all’arbitrato americano. Gli italiani non fecero nulla e favorirono questa mossa assumendo un atteggiamento di rigido rifiuto che trasformò l’iniziale scontro italo-jugoslavo in uno scontro italo-americano.

Iniziò quindi un acceso braccio di ferro fra il governo italiano e Wilson (che arrivò addirittura a rivolgersi direttamente al popolo italiano, invitandolo alla moderazione e al rispetto dei diritti delle altre nazionalità), ma l’intransigenza di Vittorio Emanuele III fece sì che i rappresentanti italiani abbandonassero temporaneamente la conferenza e tornassero a Roma accolti come eroi. Questa sconsiderata decisione non portò, come pensavano gli italiani, a un richiamo da parte degli alleati a proseguire la conferenza, ma si rivelò, invece, un completo disastro per le sorti italiane nei trattati di pace. Intuendo l’errore, Orlando e Sonnino tornarono a Parigi: l’isolamento diplomatico e il disagio morale dei due delegati italiani diede loro poco margine di manovra, ma altri errori di Sonnino fecero sì che non si riuscisse a sfruttare neppure quel poco che era rimasto.

Nonostante le richieste italiane avanzate da Orlando fossero inevitabilmente diventate ragionevoli (rinuncia alla Dalmazia, possesso italiano di Zara, Sebenico e alcune isole, con Fiume che diventava una città libera), Wilson fu irremovibile: al di là della frontiera da lui proposta, accettava soltanto la nascita di uno stato cuscinetto che, data la sua preponderanza slava, finiva inevitabilmente per essere alle dipendenze di Belgrado.

Il 28 giugno e il 10 settembre venivano firmati i trattati di Versailles e di Saint Germain (rispettivamente con Germania e Austria). Orlando, divenuto presidente della disfatta, tornò umiliato e deluso a Roma. Amaro il ricordo di Mussolini: “Per l’Italia il trattato era la completa disfatta degli ideali; eravamo stati profondamente sconfitti nella battaglia diplomatica”. Quella che doveva essere una vittoria del popolo italiano si tramutò in una sconfitta per mano di inetti personaggi che popolavano la politica italiana.

Fu in questo clima di voglia di rivalsa e di scontento per gli esigui risultati ottenuti da una guerra lunga, difficile e sanguinosa ma alla fine vinta da tutto il popolo italiano, che venne fondato da Mussolini il Fascio di Combattimento, il partito che segnerà, nella prima metà del Novecento ma in realtà per sempre, tutta la storia, passata, presente e futura, dell’Italia.

In questo momento di grave difficoltà e di profonda incertezza, parve chiaro a Mussolini che bisognava creare “un’unità di forze infrangibili, un comune denominatore per tutti i vecchi sostenitori della guerra, per tutti coloro che si sentivano disperatamente italiani”. Per tale motivo, a partire dai mesi precedenti la vittoria della guerra, aveva già iniziato a riunirsi con alcuni gruppi di mutilati, invalidi e feriti di guerra, a cui si unirono dall’inizio del 1919 altri gruppi e organizzazioni particolari, tra cui spiccavano quelle dei futuristi e degli arditi.

Dei Fasci di combattimento questi due ultimi gruppi avrebbero costituito i primi embrioni organizzativi in molte località. Come ebbe a notare Benedetto Croce, gli arditi e i futuristi portarono uno spirito nuovo all’interno del primo fascismo, infondendo a un movimento nato sul vecchio rivoluzionarismo (estraneo a un certo tipo di protesta) la risolutezza a scendere in piazza senza temere tumulti e aggressioni.

La nuova politica di Mussolini si mosse quindi verso il completo distacco dal movimento socialista e si dedicò a costituire una alternativa valida per molte frange, di cui facevano parte anche svariati socialisti riformisti e repubblicani, che stavano tornando a mano a mano alla vita civile e quindi erano alla ricerca di una collocazione. Si erano quindi creati i presupposti per il futuro duce per creare un partito a cui mettersi a capo per fare il proprio ingresso nella politica nazionale. Un partito in cui rappresentare tutte le persone non definitivamente schierate, quelle classi nuove che non avevano ancora una posizione e quelle ormai deluse dagli operati dei rispettivi partiti nelle vicende del dopoguerra.

Il 23 marzo 1919 con l’adunata di piazza San Sepolcro a Milano veniva fondato il Fascio di Combattimento, “l’antipartito” che avrebbe fatto fronte al pericolo misoneista di destra e a quello distruttivo di sinistra. La riunione di piazza San Sepolcro, da cui il nome di sansepolcrismo dato al fascismo delle origini, fu una adunata di persone politicamente affini che stabilirono di rendere più stabili i loro rapporti e, all’atto pratico, si trovarono d’accordo su un programma negativo, orientato nel senso di un “nuovo ordine” che neppure essi sapevano ben prefigurarsi.

La riunione del 23 marzo fu di carattere puramente politico, volta alla stesura di un programma e dei metodi d’azione “per il successo della battaglia che avevo intenzione di combattere contro le forze che dissolvevano la vittoria e la Nazione”. E’ comunque prematuro, almeno per il momento, ma non penso scorretto, parlare di “partito”, più appropriato il termine “movimento”, vista la caratteristica di anti-partito che Mussolini intendeva far assumere ai suoi Fasci. Il nome era appropriatissimo per un movimento nato per affrontare “tutti i vecchi parassiti e i programmi che avevano cercato di corrompere l’Italia”.

I risultati della riunione di piazza San Sepolcro non furono comunque così immediati come il “Popolo d’Italia”, decantando “un gran risveglio di energie interventiste e di Fasci di combattimento in ogni dove”, volle far credere: spesso, infatti, sotto il nome di Fascio si raccoglievano pochissimi individui; altre volte i Fasci erano organizzazioni patriottiche preesistenti che avevano cambiato nome su iniziativa di un loro membro. I primi Fasci erano quindi organismi e strumenti tutt’altro che efficienti.

Questa inefficienza – a parere di Renzo De Felice, uno dei maggiori, se non il più importante, studiosi del fascismo- fu dovuta al fatto che all’inizio Benito Mussolini non si curò attivamente della sua nuova creatura. Almeno inizialmente, l’unica vera funzione dei Fasci era quella di permettere a Mussolini di presentarsi alle elezioni con un suo movimento, con una sua base, che fosse anche “un’organizzazione temporanea che sarebbe vissuta fino al compimento dell’opera che si era prefissata”. In seguito, Mussolini puntò tutte le sue carte sui Fasci, resosi conto che potevano diventare un potente strumento politico e, soprattutto, costretto dalle sue ambizioni elettorali ad aggrapparsi all’unica, modestissima, base politica sulla quale poter contare e con la quale giustificare la sua permanenza nella scena politica italiana.

Di lì a pochi mesi (giugno 1919) il movimento fascista si diede un programma su cui basare la sua entrata in politica. Il programma, alla cui redazione parteciparono i maggiori esponenti milanesi del fascismo, suggestionati dall’influenza del futurismo, del produttivismo sindacalista e del programma della UIL, presenta i seguenti punti principali: desiderio di un abbassamento di età per il diritto di voto e per i Deputati; l’abolizione del senato e l’istituzione di un Consiglio Nazionale tecnico del lavoro intellettuale e manuale, dell’industria, del commercio e dell’agricoltura; politica estera che valorizzi l’efficienza italiana contro l’imperialismo straniero; la giornata di otto ore effettive di lavoro; l’istituzione della Nazione armata; il sequestro dei beni delle congregazioni religiose; l’obbligo dello stato a dare alla scuola un carattere rigidamente laico. Ovviamente, come si può notare alla luce del ventennio di governo del regime fascista, mentre alcune riforme furono attuate con l’ascesa di Mussolini al governo dopo la marcia su Roma (27-31 ottobre 1922), altre, invece, restarono inapplicate anche a causa degli eventi bellici. Dopo aver quindi definito gli obiettivi e lo sfondo storico-sociale in cui nacque il movimento fascista milanese, è giunta l’ora di spostarsi a trattare del Fascio bolognese.

A Bologna, il Fascio di combattimento nacque pochi giorni dopo l’adunata di San Sepolcro, il che comunque non cambia il fatto che all’inizio i due Fasci, quello milanese e quello bolognese, fossero due cose completamente distinte, che sarebbero diventati un partito comune con caratteristiche nazionali solo dopo il profondo cambio di mentalità fascista dovuto alla ricostruzione del partito bolognese ad opera di Leandro Arpinati e alla strage di Palazzo d’Accursio. Lo stesso Mussolini dichiarava, in un articolo de “Il Popolo d’Italia” uscito nel 1921 all’interno di una polemica con Dino Grandi, che nel 1919 l’unico vero fascismo esistente era quello milanese, mentre a Bologna l’unico fascista degno di tale nome era Arpinati, il quale “sudò sette camicie per arrivare a combinare un Fascio che fosse degno di tale nome”. La figura che dominava la scena politica emiliana era il socialista Pietro Nenni: l’esponente bolognese più in vista dell’interventismo democratico. Il direttore de “Il Giornale del Mattino”, giornale di tendenza democratico-repubblicana, è una figura per certi versi simile a Benito Mussolini, suo fraterno amico e vecchio compagno di carcere (furono entrambi incarcerati per aver organizzato la protesta contro la guerra di Libia nel 1911), con cui, però, era ormai agli antipodi sul piano politico.

Anche se probabilmente non si può parlare di vera e propria rottura tra Mussolini e Nenni, nonostante comunque la pesante polemica su Leonida Bissolati portata avanti dai rispettivi giornali, è innegabile come i due fossero usciti dalla guerra avendo maturato esperienze diverse. Mussolini, che era partito da posizioni di estrema sinistra, aveva definitivamente abbandonato la lotta di classe per accostarsi alla collaborazione produttivistica; Nenni, invece, che, dal canto suo, proveniva da un partito di centro-sinistra, si andava orientando verso la lotta di classe, maturando e assumendo in quegli anni la fisionomia politica che lo porterà ad aderire al Psi.

Il 9 aprile 1919, nella sede della Lega latina della gioventù, situata in via Barberia 4, venne costituita la sezione bolognese del Fascio di combattimento. La Lega latina era un’organizzazione paramilitare di destra che Dino Zanetti aveva costituito poco prima della fine della guerra, per poter tenere legalmente dei corsi premilitari che consentissero ai giovani di “assuefarsi” alla disciplina e perfezionare il loro uso delle armi. Accanto alla Lega latina, che alla fin fine era la sezione giovanile del Gruppo nazionalista, operava la Lega studentesca italiana: era questa un’organizzazione prettamente studentesca che nel 1918-19 fu una delle poche a mantenere, contro le tendenze allora prevalenti, una vigorosa organizzazione e a svolgere un’attività continua e vivace consistente in una lotta patriottica caratterizzata da una forte avversione antisocialista.

Fu proprio l’antisocialismo la vera molla che spinse i dirigenti di queste associazioni, che comunque approvavano la linea politica imperialista e antiproletaria di Mussolini, ad unire le proprie forze con gli interventisti democratici di Pietro Nenni, come testimoniano i fatti accaduti la sera del 31 marzo. L’Unione socialista italiana, il Pri e i radicali organizzarono una manifestazione per discutere la riforma elettorale, che fu fatta fallire dall’intervento in massa da parte dei socialisti. Da qui l’aperta indignazione del “Giornale del Mattino”, che prima si impegnava a combattere contro le “varie tribù di avvinazzati che presumono di avere acquisito il diritto di dirigere il paese solo perché sanno urlare”, poi accusava i socialisti di lavorare apertamente alla disfatta dell’Italia senza neanche avere la decenza di negarlo.

Si venne quindi a formare, su proposta del nazionalista Concetto Valente, l’idea della creazione di un blocco nazionale antibolscevico che, se non fosse stato per l’egoismo dei vari gruppi che lo formarono (nazionalisti, radicali, repubblicani e interventisti democratici), i quali ritennero che la creazione di questo nuovo partito avrebbe dovuto fare esclusivamente i loro interessi, sarebbe potuto essere il Fascio di combattimento.

Essendo un’accozzaglia di spiriti e tendenze diverse fra loro, è naturale che le linee programmatiche di questo primo Fascio bolognese si mantenessero su un piano molto generico e qualche volta persino in contrasto fra loro, a causa delle diverse matrici politiche dei suoi componenti che, per illuminarsi la via, non disponevano neppure di un modello nazionale a cui attenersi, essendo il manifesto del partito fascista uscito solo il 6 giugno 1919. Per questa ragione si possono individuare soltanto alcuni elementi di fondo caratterizzanti il Fascio di Bologna: fu un movimento combattentistico deciso a difendere le ragioni che avevano spinto l’Italia ad abbandonare l’iniziale neutralità; il movimento ebbe una chiara matrice antibolscevica, che caratterizzava tutte le componenti al suo interno, e nutriva inoltre una profonda avversione verso Vittorio Emanuele Orlando e la sua politica rinunciataria.

In tutto ciò appare normale che persistessero anche pareri discordanti all’interno del partito, soprattutto riguardo alla questione istituzionale. Pertanto i nazionalisti aderenti al Fascio, senza interpellare gli altri componenti, convocarono una riunione di combattenti con l’intenzione di giungere ad “un fascio che fosse l’espressione di tutti i reduci di guerra, per la difesa dei loro comuni interessi e la salvaguardia della Nazione tutta contro il pericolo del bolscevismo”. Durante la riunione, che ebbe luogo la sera del 12 aprile, Zanetti, Tumedei ed Andruzzi chiesero un riesame generale del programma e la sua modifica per la pregiudiziale repubblicana e per la richiesta di riforme democratiche, minacciando di dimettersi nel caso si fosse continuato a mettere in discussione la monarchia. Alla fine, nonostante un tentativo di riconciliazione con la riunione del 16 aprile, i nazionalisti di Zanetti e Andruzzi abbandonarono il Fascio e diedero vita alla Lega Antibolscevica Popolare (costituita nello stesso luogo che il 9 aprile aveva visto la nascita del Fascio).

Con l’uscita di questo secondo gruppo, dopo quello dei cattolici, nel Fascio restarono solo ufficiali e militari di principi repubblicani; di fatto, il Fascio esaurì la sua funzione, marginale nel contesto politico locale, ma importante perché aveva proposto e tentato la coesione in un blocco di quelle forze che intendevano porsi come alternative a quelle tradizionali, sia liberali che socialiste, per farsi interlocutrici delle forze sociali operanti in città.

È opinione comune che il primo Fascio bolognese non possa essere considerato una vera e propria forza politica cittadina, tanto che non resse la sconfitta elettorale del novembre 1919. Lo stesso Nenni, uno dei fondatori, affermava che il Fascio “fu l’iniziativa di un gruppo di repubblicani e di sindacalisti i quali volevano impegnare i reduci dal fronte nella difesa dei motivi democratici e non nazionalisti dell’interventismo di sinistra e nella battaglia della Costituente e la repubblica, ma fu una valutazione subito sbagliata”.

Per la prima volta, avendo sancito il suffragio universale maschile, tutti i maschi maggiorenni, anche se analfabeti o nullatenenti, poterono recarsi alle urne ad esprimere il loro voto. Per la prima volta, inoltre, venne usato il sistema proporzionale, secondo cui ogni partito o raggruppamento politico otteneva un numero di deputati proporzionato alla somma dei voti guadagnati. Cinque partiti si contesero il predominio del collegio di Bologna: Psi, Ppi (Partito popolare italiano, il partito dei cattolici), Pri, Fascio liberale e Combattenti.

Due cose furono cruciali per lo scioglimento del primo Fascio bolognese e la fondazione del secondo: la netta vittoria del Psi nelle elezioni del 16 novembre 1919 e l’entrata nel Fascio di Leandro Arpinati. Costui era un ventisettenne romagnolo, anarchico, la cui vita tramandataci da vari biografi appare piena di contraddizioni, falsità e inesattezze, come si addice a quello che diventerà uno dei maggiori gerarchi del regime fascista. Torquato Nanni, suo primo biografo, ce lo descrive come “un dittatore in sedicesimo” sin da ragazzo, e ce lo ricorda nella storia come “il primo, il più metodico, il più violento, il più inesorabile degli squadristi bolognesi”.

All’assemblea del 26 settembre 1919 si registrarono quindi due fatti importanti: l’entrata nel Fascio di Leandro Arpinati e il rifiuto del programma mussoliniano e degli elementi di destra quali gli appartenenti alla Lega antibolscevica. Ben presto, però, Arpinati dovette farsi da parte, almeno momentaneamente, perché arrestato in seguito ad alcuni gravi incidenti avvenuti la sera del 13 novembre a Lodi. In sua assenza, il nuovo direttivo provocò l’uscita di tutti gli elementi di destra e decise di votare per i combattenti alle elezioni, “coincidendo gli ideali del fascio di combattimento, con il programma dell’Associazione dei combattenti”, che videro, però, una schiacciante vittoria del Psi (68%) e una clamorosa débâcle delle forze di destra e dei combattenti. Nell’inverno 1919-1920 il Fascio si sfasciò completamente per il distacco dei repubblicani. Era la fine del primo Fascio bolognese, quello di Nenni e di Bergamo, quello nato sull’onda di San Sepolcro, però profondamente diverso da quest’ultimo, quello mai sotto il controllo del Duce, il Fascio di sinistra ma antisocialista. Le elezioni del 1919 finirono quindi il ciclo del Fascio di Nenni; al suo posto, alla sua uscita dal carcere, prenderà corpo il Fascio di Arpinati, che per certi versi e per la forma ad esso imposta dal ras bolognese fu il primo vero partito fascista italiano. A venirgli in aiuto ci pensarono le rivolte contadine che segnarono le campagne bolognesi in quel periodo.

Da sempre affidati alla “bontà” del padrone, solo con il Capitolato generale per la conduzione a mezzadria dei fondi rustici della provincia, del 1908, i mezzadri bolognesi avevano conquistato delle condizioni coloniche degne di questo nome. Tradizionalmente, i mezzadri avevano sempre avuto pochi diritti, tanto da poter essere sfrattati nonostante la “giusta causa”, di cui spesso non conoscevano il significato, nel caso non avessero firmato il quaderno dei conti.

Fu proprio in quel periodo che nel bolognese si svilupparono le lotte mezzadrili e bracciantili contro gli agrari. Nel comune bolognese di Molinella, infatti, guidato dal sindaco Giuseppe Massarenti, iniziarono, subito dopo il capitolato del 1908, le prove generali per la vertenza mezzadrile contro gli agrari. Fu una lotta lunga e travagliata, complice anche l’appoggio del governo italiano e del comune di Bologna agli agrari e il periodo difficile, a livello agricolo, causato dallo scoppio della Grande Guerra.

I mezzadri iniziarono vari boicottaggi e scioperi a livello sindacale a partire dal 1909 (vertenza Zerbini-Pondrelli), causando veri e propri braccio di ferro con gli agrari che, spesso, si tradussero in carneficine. È questo il caso dell’eccidio di Guarda (5 ottobre 1914), in cui l’incompetenza e il doppiogiochismo delle istituzioni (in questo caso rappresentate dalla persona del prefetto Vincenzo Quaranta) non riuscirono ad evitare delle morti fra i manifestanti e i crumiri che stavano andando a prendere il posto dei mezzadri in sciopero. A subire le spese dell’eccidio fu, appunto, Giuseppe Massarenti, che, accusato di essere il mandante degli omicidi, fu costretto a rifugiarsi a San Marino fino a quando, nel 1919, cioè con la fine della guerra, gli venne concessa l’amnistia. Fu proprio con il ritorno di Massarenti che iniziò la vertenza decisiva per la vittoria mezzadrile e che, purtroppo, ebbe come conseguenza l’organizzazione del Fascio come squadre al servizio degli agrari.

Le agitazioni agrarie del 1919 iniziarono solo ufficialmente in seguito al processo Massarenti (giugno 1919), ma in realtà ebbero inizio subito dopo la conclusione del conflitto mondiale, quando, infischiandosene del decreto del 1915 che prorogava tutti i contratti, molti agrari cominciarono a mandare lettere di sfratto ai coloni. Dai primi mesi di pace, non mantenendo le promesse degli anni di guerra, che auspicavano la terra nelle mani dei contadini, le organizzazioni sindacali, e in particolare la Federterra, si trovarono a contrastare l’offensiva agraria e ad impostare la strategia per la revisione dei contratti in scadenza. Le principali richieste consistevano nella giornata di otto ore lavorative, nell’assunzione di manodopera solo attraverso gli uffici di collocamento e nella stipulazione di contratti tra leghe e singoli agrari. Quest’ultima, per ragioni politiche, era la più qualificante. La posizione della Federterra nei confronti dell’Agraria consisteva non nel disconoscimento dell’organizzazione padronale, ma nella trattativa con i singoli proprietari per evitare che i pochi organizzati determinassero l’orientamento degli altri. Le decisioni della Federterra furono irremovibili e gli agrari, alla cui guida dal 1917 c’era Filippo Cavazza, dovettero adattarsi alla trattativa comunale per i patti bracciantili.

Ben presto gli agrari si trovarono sull’orlo della disfatta. Mentre la maggior parte di loro si era accordata con la Lega nel giro di poche settimane, le tre aziende più importanti (Bolognesi, Appoderatrice e quella dell’onorevole Cavazza, gestita però dal presidente agrario Filippo) avevano adottato una strategia quanto mai insolita: avevano assunto numerosi “obbligati”, cioè braccianti privilegiati a cui era stato assicurato il lavoro per un anno intero invece che il normale contratto di sette mesi. Nonostante ciò, a metà luglio costoro abbandonarono la lega bianca per quella rossa e scesero in sciopero con gli altri braccianti. Era il fallimento della loro politica: avevano concesso loro privilegi per averli presto di nuovo contro. La scelta delle tre aziende fu quindi quella di lasciar marcire il raccolto e di non accordarsi con la Lega. Ma alle pressanti richieste di quest’ultima (pagamento di un indennizzo per il mancato rinnovo del 1914; riassunzione di 14 mezzadri sfrattati tra cui il già citato Pondrelli; firma di un nuovo patto colonico e annullamento di quello del 1914; ritorno al collocamento di classe), le aziende decisero di venire a più miti consigli, e il 31 luglio venne firmato un accordo.

Nel gennaio 1920, però, gli agrari bolognesi si videro recapitare una raccomandata in cui venivano avvisati che dal primo novembre dello stesso anno sarebbe entrato in vigore il nuovo capitolato deliberato dai coloni della provincia di Bologna, di conseguenza il contratto di colonia non poteva essere rinnovato per l’anno seguente alle stesse condizioni dell’esistente. Gli agrari, che dal 20 dicembre 1919 erano entrati a far parte dell’Associazione provinciale degli agricoltori bolognesi con presidente Calisto Paglia, risposero il 20 gennaio con un manifesto, in cui venivano indicati i punti sui quali erano disposti a concedere qualcosa ai mezzadri; erano però proposte di valore relativo, e per questa ragione non furono neanche prese in considerazione dalla Federterra, artefice di questa nuova vertenza mezzadrile. Inoltre, Paglia decise di non avviare trattative fin quando la Federterra non avesse riconosciuto ufficialmente l’esistenza dell’organizzazione padronale, sperando così di coinvolgere e attirare il governo e di guadagnare tempo fino al momento, dagli agrari ritenuto naturale e inevitabile, in cui mezzadri e braccianti avrebbero rotto l’alleanza. Gli agrari risposero quindi con una lettera con cui il colono diveniva a tutti gli effetti colono uscente. In contemporanea alla vertenza mezzadrile si aprì quella bracciantile. Quando il 31 dicembre 1919 venne a scadenza il concordato provinciale bracciantile del 1915, gli agrari di Medicina si resero conto che da quel momento in poi avrebbero dovuto rivolgersi all’ufficio di collocamento per assoldare la manodopera, concordando, però, azienda per azienda, la tariffa con la Lega comunale. Quello che volevano i braccianti di Medicina era che “il conduttore del fondo si obblighi formalmente a coltivare tutta la terra secondo i normali avvicendamenti e coi massimi mezzi possibili”, infatti, fra gli obiettivi politici della Federterra, in primissimo piano stava l’aumento della produzione, poiché il miglioramento delle condizioni di vita doveva andare di pari passo con il miglioramento dell’economia agricola.

Come già accaduto per la vertenza mezzadrile, il primo gennaio gli agrari non chiesero manodopera né si presentarono all’ufficio di collocamento. Si venne così a creare una condizione di stallo per uscir dalla quale numerosi socialisti bolognesi si recarono dal ministro dell’agricoltura perché inviasse un ispettore. Giulio Balduccini fu allora inviato a Bologna il 28 febbraio 1920, al fine di proporre una tariffa provvisoria che consentisse l’inizio dei lavori e salvasse almeno il raccolto primaverile. Mentre l’adesione della Federterra fu immediata, Paglia e gli agrari rifiutarono, ritenendo preminente il problema del riconoscimento di classe, senza il cui raggiungimento i lavori non sarebbero cominciati. La situazione era grave: sarebbe presto mancato il raccolto in varie aziende e, fatto ben più grave, numerosi braccianti non avrebbero potuto superare facilmente un anno senza raccolto. La Federterra, decisa a scongiurare questa catastrofe, chiese quindi a Nitti, nuovo primo ministro, la requisizione delle terre incolte, e si dichiarò disponibile alla lavorazione dell’intero agro bolognese. Messo però alle strette dalla diffida formale di Paglia, Nitti scelse di non decidere.

Alla fine di marzo, gli agrari ricevettero dalla Federterra una lettera in cui si informava che i mezzadri si consideravano uscenti, e che da quel momento avrebbero adempiuto solo alla metà dei loro compiti; veniva, inoltre, presentata agli agrari la copia di un nuovo capitolato con le richieste dei mezzadri, miranti a migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro. Per la prima volta si tentò di migliorare le loro condizioni salariali attraverso l’incentivo dell’aumento della produzione, e non a scapito dei braccianti: il patto era suddiviso in quattro parti per ognuna delle classi lavoratrici interessate (mezzadri, braccianti, boari e fittavoli), che si impegnavano a lavorare in maniera coesa e senza ledere i diritti altrui.

La decisa opposizione dell’Agraria non nacque tanto dal rifiuto degli articoli del contratto prospettato, quanto dal tono ultimativo con cui la Federterra voleva imporre le sue decisioni. Né il sindacato rosso né tantomeno l’associazione padronale intendevano deflettere dalle loro posizioni: imposizione tassativa del nuovo contratto e misconoscimento dell’Agraria per l’una; rifiuto a trattare se non c’era prima il riconoscimento pieno delle sue attribuzioni giuridiche l’altra.

Pochi si resero conto che gli agrari erano ormai così stanchi della situazione che avevano deciso di usare la forza, e per questa ragione si stavano attrezzando per creare un proprio gruppo armato. Ciò è testimoniato dagli incidenti provocati dai nazionalisti di Zanetti e De Laurentis al termine della manifestazione tenutasi al teatro Verdi (31 marzo 1920) e dall’eccidio di Decima (5 aprile 1920), il che spinse Paglia a declinare, in una lettera al prefetto, ogni responsabilità, in quanto gli era diventato impossibile trattenere gli agrari che fin dal principio avevano avuto intenzione di reagire energicamente alle sopraffazioni e alle invasioni.

Come se non bastassero le prime spaccature interne ai mezzadri, quando la Federterra fece l’ultimo, disperato tentativo di salvare almeno una parte del grano, il governo prima tacque, poi accettò e infine mandò contrordine, respingendo anche altre proposte costruttive avanzate dalla Federterra. Venne inoltre mandato a Bologna il professor Antonio Bianchi, direttore della cattedra ambulante di agricoltura di Brescia, il quale propose al governo la nomina di una commissione per studiare gli effetti del nuovo capitolato sull’agricoltura, e la trebbiatura di tutto il grano, lasciandone una metà ai coloni e la restante trattenuta fino a risoluzione della vertenza. Il governo del neo primo ministro Giolitti accettò le proposte di Bianchi e nominò una Commissione provinciale per la requisizione e la raccolta dei prodotti, al cui vertice c’era lo stesso Bianchi. Andò così salvata buona parte del raccolto.

Il 7 settembre, la commissione tecnica incaricata dal governo presentò le modifiche da apportare al patto proposto dalla Federterra, la quale però non accettò quelle condizioni perché voleva che fossero raggiunti tutti gli obiettivi posti sin dall’inizio, cosa che invece nelle modifiche della commissione non accadeva. Per questa ragione la Federterra nominò un’altra commissione con l’unico incarico di studiare le modifiche da apportare alla piattaforma; esse vennero poi approvate da tutti i delegati nell’assemblea del 18 settembre. Tutto ciò avvenne comunque in un clima di agitazione e di profonda solidarietà politica con gli operai delle fabbriche, che in quel periodo organizzarono lo sciopero e l’occupazione dei loro posti di lavoro, nonostante i rapporti tra campagna e città non fossero molto stretti.

L’accordo, mediato e voluto dal nuovo prefetto Giuseppe Visconti, non fu trovato subito, perciò il prefetto decise di ricorrere alla diplomazia segreta facendo incontrare Carlo Nardini, commissario prefettizio al comune di Molinella, con Giuseppe Massarenti. Il 21 ottobre Massarenti, in pieno accordo con la Federterra, pose cinque condizioni per la ripresa delle trattative, a cui se ne aggiunse una sesta voluta fortemente dalla Federazione e aggiunta il giorno dopo: 1) Firma di un nuovo capitolato entro ventiquattro ore; 2) Risarcimento ai coloni dei danni subiti; 3) Facoltà ai proprietari di farsi rappresentare al momento della firma da un loro delegato (e quindi riconoscimento dell’Agraria); 4) Cessazione immediata dei boicottaggi; 5) Ritiro di tutte le denunce a carico dei coloni; 6) Il luogo in cui doveva avvenire la firma del patto non poteva essere la sede dell’Agraria, ma quella della Federterra o lo studio dell’avvocato Calda, legale della federazione.

Il 25 ottobre, quindi, Nardini, Paglia e Bianchi si incontrarono nello studio di Calda e firmarono il verbale di accordo, che prese il nome di Concordato Paglia-Calda. Tutti avevano avuto qualcosa. Gli agrari il riconoscimento, i coloni un buon capitolato e la rifusione dei danni, i braccianti buoni patti di lavoro. Veniva così a concludersi la lunga e dolorosa vertenza agraria iniziata nel 1919.

Frattanto, dopo la crisi seguita alle elezioni politiche del novembre 1919, per parecchi mesi il Fascio bolognese non aveva svolto nessuna attività all’infuori di qualche presa di posizione e alcune adesioni a manifestazioni pubbliche. La riorganizzazione del Fascio di combattimento nel movimento squadristico che terrorizzava le campagne emiliane fu opera di un personaggio già incontrato, che prese il comando del Fascio bolognese e gli diede una nuova struttura, anche per la propria indole bellicosa, quasi da bravo manzoniano: quell’uomo era Leandro Arpinati. Il ras bolognese assunse la carica di segretario del partito nella primavera del 1920, quando Garibaldo Pedrini diede le proprie dimissioni dalla direzione del Fascio. Il compito di ricostituire un partito ridotto a poche decine di persone per l’uscita di parecchi ex interventisti, repubblicani e radicali, per il ras non fu affatto facile. “Accanto ad Arpinati erano allora pochi elementi volontari della lotta antisocialista, temperamenti svariati di origini politiche contrastanti, i quali ben poco potevano compiere nello squallido isolamento in cui si lasciava la cittadinanza avvilita dalla tirannide socialista”.

La prima spedizione punitiva compiuta dai fascisti nelle campagne bolognesi, la prima di una lunghissima serie, avvenne lo stesso giorno della firma del Concordato. Il 25 ottobre, cinquanta fascisti armati si recarono, a bordo di tre camion, nei comuni di San Lazzaro e Ozzano con il pretesto di proteggere i contadini boicottati. La realtà invece era un’altra: i fascisti dovevano impedire con la forza l’applicazione dei patti. Gli agrari avevano quindi firmato il Concordato con una mano e con l’altra dato il via a una campagna di violenze. Le minacce che più volte erano state avanzate presero corpo: gli agrari volevano riprendere con la forza ciò che avevano perduto nella vertenza e, per farlo, rispondevano con le armi alla lotta dei lavoratori. Molto chiaro in proposito un articolo apparso su “La Squilla”: “Le scorribande dei fascisti, armati e provocatori, per i dintorni di Bologna stanno a dimostrare come, nonostante le esortazioni dei giornali borghesi e dello stesso prefetto, ci siano ancora agrari che non disarmano, ma anelano alla rivincita cruenta, sia pure momentanea ed effimera! Rimarremo dunque con l’arma al piede”.

È infatti nei giorni dello sciopero di protesta contro l’eccidio contadino che i partiti e i gruppi di destra in generale presero la decisione di organizzare un’autodifesa al di fuori dello Stato e, se necessario, contro. Mentre lo sciopero volgeva al termine, la mattina dell’8 aprile venne costituita l’Associazione Ordine e libertà che, dopo qualche tempo, per evidenziare il concetto di difesa, cioè di uso della forza, venne chiamata Associazione bolognese di difesa sociale (ABDS). Nasceva così l’ennesima organizzazione paramilitare di destra, di cui le squadre fasciste (formate da componenti dell’Associazione combattenti, degli Arditi e dei legionari fiumani) rappresentarono il braccio armato in occasione delle imminenti elezioni.

Alla vigilia delle elezioni erano in molti ad auspicare la presenza di un blocco unito fra i partiti di destra contro il pericolo di un’ennesima vittoria socialista; ma, nonostante il Fascio si fosse impegnato formalmente ad essere la forza armata posta ufficialmente a mantenere l’ordine nelle imminenti elezioni, l’accordo sembrava impossibile da raggiungere. Ma accadde ben presto un fatto che convinse l’ABDS di poter disporre di un gruppo armato (il Fascio) efficiente, deciso e ben organizzato, e che la portò a decidere di unire in un solo fascio elettorale tutte le forze politiche di destra e antisocialiste: quel fatto fu l’assalto al Casermone.

Il 14 ottobre 1920 in seguito ad una manifestazione socialista e anarchica, in solidarietà ai prigionieri politici e contro la politica attuata dal governo nei confronti della Russia rivoluzionaria, iniziata in piazza Umberto I (l’attuale Piazza dei Martiri) e conclusasi sotto le carceri di San Giovanni in Monte, in maniera quanto mai inaspettata, nel momento in cui i manifestanti iniziavano a disperdersi, si cominciò a sparare sulla folla dall’interno delle carceri. I manifestanti, impauriti, si divisero in vari gruppi scappando in direzioni diverse. Uno di questi gruppi venne a trovarsi nella caserma delle Guardie Regie, in via Cartoleria all’angolo con via de’ Chiari, chiamata dai bolognesi il “Casermone”. Entrati nell’atrio, scoppiò una sparatoria fra le due parti che causò cinque morti (tra cui due poliziotti) e quindici feriti. Furono arrestati 32 lavoratori. Il 16 ottobre dopo il funerale dei due poliziotti, un gruppo di fascisti e di arditi prima percorse via Ugo Bassi costringendo tutti i cittadini a rendere omaggio al simbolo nazionale, poi irruppe a Palazzo d’Accursio, presagio di quello che sarebbe accaduto di lì a un mese, nella sede dell’amministrazione provinciale, esponendo il tricolore. Sembrava che, dopo aver protestato contro il prefetto, reo di non aver imbandierato la sede del governo, l’azione fascista sarebbe finita lì, ma invece assalirono l’edicola-libreria del Psi che si trovava all’angolo tra via Ugo Bassi e via Indipendenza. Furono sparati numerosi colpi di rivoltella contro l’edicola, che, infine, venne incendiata.

L’Associazione di difesa diede, quindi, il compito di organizzare questa coalizione a Giuseppe Ruggi, uomo autorevole, conservatore, ma estraneo ai giochi di potere: il 18 ottobre nasceva il Comitato Pace, libertà, lavoro. Stranamente – ma in realtà lo fece in maniera strategica dietro consiglio della stessa Associazione di difesa –, il Fascio di combattimento non aderì al Comitato. I compiti del Fascio, secondo l’ABDS, erano di natura militare e non politica, quindi il gruppo di Arpinati promise l’incondizionato appoggio al neonato comitato ma, almeno ufficialmente, non vi aderì.

Il 24 ottobre venne pubblicato il manifesto del Comitato Pace, libertà, lavoro, un documento dalle tinte quasi apocalittiche sul pericolo della vittoria socialista (o “Vandea Rossa”, espressione usata da “Il Progresso” per indicare le vittorie schiaccianti dei socialisti nei primi turni elettorali). Nel manifesto si dipingeva il Psi come un “partito che subisce una degenerazione mostruosa e irreparabile”, che era “un’istigazione continua all’odio e al delitto” e, per questo, si ammoniva riguardo all’incubo “sempre più grave che incombe sulla nostra città”. La campagna elettorale fu, quindi, tutta volta a indicare i socialisti gridando “Al lupo! Al lupo!”, senza dare nessun contributo specifico a un programma politico inesistente.

Alla vigilia delle elezioni, la vittoria socialista pareva già scritta. Dai sondaggi pareva che il Psi avrebbe conquistato i pochi comuni che non controllava ancora in pianura, quasi tutti quelli della fascia collinare e buona parte della montagna. A destra si diceva che tutti gli sforzi profusi per creare una lista unica non erano stati vani, ma che le elezioni del 1920 sarebbero state le ultime in cui ci si sarebbe provati a cacciare legalmente i socialisti da Palazzo d’Accursio. A dimostrarlo erano le minacciose squadre armate del Fascio: non era infatti credibile che l’Associazione avesse armato le squadre fasciste solo per garantire la regolarità della campagna elettorale e per impiegarle nelle campagne.

Com’era comunque prevedibile, alle elezioni del 31 ottobre il Psi si riconfermò democraticamente il primo partito della città. Dopo la vittoria socialista, che toglieva alla borghesia l’ultima illusione di capovolgere pacificamente il corso politico iniziato negli anni prebellici, era naturale, nonché ripetutamente sbandierato, che le forze di destra attuassero il piano eversivo e rivoluzionario che sicuramente era pronto da tempo. Per arrivare all’insediamento del consiglio comunale, previsto per il 21 novembre, in un clima deteriorato, i fascisti dovevano attaccare in varie direzioni, provocare il caos e, tanto meglio, la reazione socialista.

Il caos e la mortificazione socialista vennero scatenate il 4 novembre, quando ci fu l’attacco delle squadre fasciste alla sede della Ccdl (Camera del lavoro confederale). I fatti in sintesi furono questi: alcune squadre fasciste provarono a entrare all’interno della Ccdl dove Ercole Bucco (il segretario) aveva fatto venire delle Guardie Rosse da Imola; spaventatosi, lo stesso Bucco aveva poi chiamato la questura, che, mandati degli agenti a controllare, aveva prima sequestrato le armi delle Guardie Rosse (già disarmate da Bucco che aveva nascosto le armi nella sua abitazione) e poi arrestato i parlamentari Bucco e Quarantini. Quando le guardie regie portarono via gli arrestati, nell’edificio fecero irruzione i fascisti che distrussero tutto e quello che non riuscirono a portar via lo incendiarono. Il 9 novembre, a dare il colpo di grazia all’incresciosa e quanto mai penosa vicenda di Bucco, ci pensò “l’Avvenire d’Italia”, che pubblicò il verbale dell’interrogatorio del segretario della Ccdl in questura. Interrogato, Bucco aveva addossato alle Guardie rosse la responsabilità di aver portato le armi nei locali della Camera del lavoro e di averle poi nascoste, col consenso della moglie, nella sua abitazione annessa alla stessa Camera del lavoro. Il segretario della Ccdl non solo aveva denunciato le guardie rosse, venute da Imola per difenderlo, ma non aveva rispettato neppure la moglie, con il rischio di farla incriminare. Dopo numerose sollecitazioni dell’esecutivo della Ccdl, il 9 novembre Bucco rassegnò le dimissioni. Per lui fu la fine della vita politica, per la classe operaia bolognese l’inizio della fine.

I fascisti miravano a coprire di ridicolo i socialisti, pur senza rinunciare alla violenza, che era il presupposto necessario per fare dell’ironia sui colpiti. Nonostante fosse deluso e umiliato dalla viltà dimostrata da alcuni dei suoi più alti dirigenti, il Psi non si perse d’animo e si preparò all’insediamento a Palazzo d’Accursio, previsto per il 21 novembre, intendendo dimostrare la propria forza e il proprio ruolo di classe dirigente a Bologna a seguito della vittoria nelle elezioni. Alla borghesia, come accadde poi, non restava altro che l’uso della violenza per contrastare l’annunciato quadriennio di dominio socialista a Bologna.

Lo scontro inevitabile che culminò nella strage di Palazzo d’Accursio non poteva giungere in un momento più favorevole alle destre e più sfavorevole alle sinistre. La destra non era mai stata così compatta, a differenza delle file socialiste, impegnate nelle riunioni decisive, svoltesi a Imola, per preparare la scissione e la nascita del Partito Comunista d’Italia (Pcd’I). Era il momento della resa dei conti: da una parte la violenza fascista, dall’altra i socialisti, vittoriosi sì ma anche umiliati, scoraggiati e in preda a dissidi interni.

Mai momento poteva essere peggiore per il Psi. Il partito socialista era paralizzato dai due partiti (quello massimalista e quello riformista) che si combattevano e si neutralizzavano al suo interno, soprattutto alla vigilia dell’insediamento al palazzo comunale. Mentre, infatti, i riformisti non volevano la creazione di un gruppo armato privato da opporre ai fascisti, spettando allo stato la difesa della democrazia e delle libertà politiche, i massimalisti ritenevano di dover organizzare strutture paramilitari di difesa per l’insediamento, per poi, in un secondo tempo, far loro assumere un ruolo diverso e una struttura permanente in vista della rivoluzione tanto agognata. I lavoratori, nell’ottica massimalista e comunista, avrebbero dovuto difendere con le armi il diritto ad eleggere il sindaco e, inoltre, il ricorso alla forza era necessario per riscattare l’umiliazione della sconfitta del 4 novembre.

Nell’assemblea dell’USB (Unione Socialista Bolognese), il 16 novembre, venne nominato un nuovo direttorio, composto da Vittorio Martelli, Armando Cocchi e Corrado Pini, che aveva il compito di organizzare il servizio armato che avrebbe presidiato l’insediamento. La cosa pare alquanto strana, soprattutto dopo che Pini disse che l’incarico era stato affidato a Cocchi, vista la prova disastrosa – di Cocchi in particolare – che avevano dimostrato nell’organizzare la difesa della Camera del lavoro il 4 novembre. Contemporaneamente, ma all’insaputa sia dei massimalisti sia dei riformisti, il comunista Nicola Bombacci trattò con l’ex capitano degli arditi Vittorio Ambrosini per mettere a disposizione della sola fazione comunista una squadra di arditi rossi. Il 18 novembre, si riunirono invece gli assessori comunali del Psi per decidere le cariche e la giunta che il 21 novembre avrebbero presentato in comune. Ennio Gnudi, ferroviere comunista, sarebbe stato sindaco, e il suo vice Adelmo Nicolai; degli assessori scelti in quella riunione non si conoscono i nomi, tranne quello di Pietro Venturi che, secondo la testimonianza di Corrado Pini, prese il posto del professor Natalino Fovel pochi minuti prima dell’insediamento.

La borghesia aveva deciso di attaccare il Psi attraverso la sua “guardia bianca” (il Fascio), e il giorno dell’insediamento sembrava l’ultima e la migliore occasione occorsa negli ultimi anni. Era necessario dare un duro colpo al socialismo in un momento in cui era debole, perché, nel caso fosse riuscito a insediarsi a Palazzo d’Accursio e gli fosse stato dato il tempo di riprendersi e imporre una resistenza organizzata, sarebbero stati tempi bui per la borghesia bolognese. Pare quindi ovvio che il prefetto e la questura avrebbero dovuto aspettarsi per quel giorno un importante evento sovversivo, ma il compito era tutt’altro che facile, vista la simpatia che il fascismo godeva tra le forze dell’ordine.

Il 17 novembre, nella sede del Fascio, alla presenza del segretario nazionale Pasella, si era tenuta una riunione di cui si sa poco, l’unica certezza è che vi fu messo a punto il piano d’assalto a Palazzo d’Accursio. La strage fu quindi non solo un atto premeditato e non casuale, ma anche un atto provocato, se è vero che le scuse della bandiera e della dimostrazione furono, appunto, solo pretesti per poter compiere un’azione già preparata nei minimi dettagli.

Il 19 novembre apparve – nonostante il divieto di affissione emanato dal questore, che fece sequestrare gli stampati nella sede del Fascio – un manifesto, che pare fosse scritto dallo stesso Arpinati:

Cittadini,

I massimalisti rossi sbaragliati e vinti per le piazze e per le strade della città chiamano a raccolta le masse del contado per tentare una rivincita, per tentare d’issare il loro cencio rosso sul palazzo comunale!

Noi non tollereremo questo insulto!

Insulto per ogni cittadino italiano e per la Patria nostra che di Lenin e di Bolscevismo non vuole saperne.

Domenica le donne e tutti coloro che amano la pace e la tranquillità restino in casa e se vogliono meritare della patria espongano dalle loro finestre il Tricolore Italico.

Per le strade di Bologna, domenica, debbono trovarsi solo Fascisti e Bolscevichi.

Sarà la prova! La grande prova in nome d’Italia.

IL DIRETTORIO

Bologna, 19 novembre 1920.

Prefetto e questore, consci da tempo dei piani fascisti, non si preoccuparono di evitare lo scontro; l’unica cosa che fecero fu il tentativo di impedire alla pubblica opinione, comunque non riuscendoci, di venire a conoscenza delle intenzioni fasciste. Essi sapevano e, forse, approvavano, ma per uscire dai fatti con le mani pulite era necessario che la futura strage apparisse come qualcosa di improvviso e inaspettato. A testimonianza delle responsabilità degli organi di stato la mancanza dei documenti ufficiali relativi ai fatti del 21 novembre, stranamente spariti.

La mattina del 20 il prefetto Giuseppe Visconti, di palesi simpatie fasciste, sottopose a una delegazione fascista un accordo basato su tre punti principali: 1) nessuna bandiera rossa sarebbe stata esposta, a parte quando il sindaco avesse parlato dal balcone municipale (si dice comunque che “sarebbero stati contornati dai vessilli delle associazioni intervenute alla cerimonia”); 2) assoluto rispetto per i consiglieri della minoranza; 3) dopo la manifestazione le bandiere sarebbero state ritirate e sarebbe stato formato un corteo da piazza Vittorio Emanuele alla sede della Camera del lavoro. Ma, nonostante gli accordi, a compiere un errore che segnerà per sempre la sua vita politica, oltre che causare indirettamente un pretesto per una strage già comunque preparata, fu Vittorio Martelli, che la sera del 20 si recò dal segretario comunale per avere le chiavi di palazzo Re Enzo (la questura aveva autorizzato l’uso del Campanone), di palazzo d’Accursio e della torre Asinelli.

Il questore Luigi Poli era a conoscenza di ogni cosa, sia che avvenisse in casa socialista sia che avvenisse in casa fascista; sapeva, inoltre, che Martelli avrebbe fatto issare una bandiera rossa sulla torre Asinelli (la cui sorveglianza fu fatta aumentare in vista dell’atto illegale). Nonostante il questore sapesse, non intervenne, per far sì che le parti potessero scontrarsi direttamente e fare così il gioco dei fascisti, meglio addestrati alla battaglia che sarebbe avvenuta di lì a poco e pronti a giocarsi il tutto per tutto, non avendo, a differenza dei socialisti, niente da perdere ma, anzi, tutto da guadagnare.

Quella di Poli è una delle figure peggiori della Bologna degli anni ’20, un uomo di potere inetto e doppiogiochista, che non esitò a lasciar compiere una strage che poteva benissimo evitare, pur di soddisfare i propri interessi. Di più, al processo non solo non si giustificò per non aver impedito un massacro di cui era conoscenza, ma addirittura parve prendersene il merito criticando il prefetto Visconti che, a suo parere, era “un prefetto stipendiato dallo stato d’Italia, agli ordini di Bucco e al servizio dei Soviet”. Su Poli, che l’avvocato Mastellari indicò come “il portavoce dei pochi patrioti (non si potevano ancora chiamare fascisti) che non avrebbero tollerato l’innalzamento della bandiera su Palazzo d’Accursio”, e solo su di lui pesa la responsabilità di quanto accaduto quel 21 novembre a Bologna: egli infatti parteggiò apertamente per i fascisti non facendo niente per evitare una tragedia annunciata.

Avendo Martelli ricevuto, come sopra ricordato, le chiavi delle tre torri comunali e, visto che issare una bandiera sulle torri di Re Enzo o dell’orologio comunale era alquanto disagevole, pareva abbastanza probabile che la bandiera sarebbe apparsa sulla torre Asinelli. La mattina del 21, inoltre, Poli fece sgombrare alcuni vigili urbani assieme a militanti socialisti che avevano occupato l’ingresso della torre. Peccato poi che si “dimenticasse” di farlo presidiare. Per questo, quando alle 14:30 altri militanti andarono alla torre per issarvi la bandiera non trovarono alcuna difficoltà ad entrare. Si sapeva chi era responsabile di quanto avvenuto, tant’è che pochi minuti dopo che la bandiera sventolava sulla torre il vice questore Francesco Lapolla si recò in comune per cercare Martelli. Il fatto non solo infrangeva l’accordo con il prefetto, ma offriva ai fascisti il pretesto di violarlo a loro volta e di scatenare l’offensiva che avevano preparato da tempo.

Pertanto, quando alle 15 iniziò la riunione della giunta, verso via Rizzoli e via Indipendenza vi erano le squadre fasciste che premevano con violenza contro i fanti e i cavalleggeri, inadatti questi ultimi allo scontro a causa del selciato di granito, scivoloso per i cavalli; in tutta la vicenda, carabinieri e poliziotti restarono a guardare.

Intanto, pure nell’aula del consiglio regnava la confusione. La sala, nella parte riservata al pubblico, era stracolma; i consiglieri, invece, nell’altra parte, erano mescolati con gli impiegati e i vigili urbani. Molte guardie rosse, mobilitate in vista della seduta, occupavano gli uffici comunali. La vigilanza, forse perché coordinata dal trio di “professionisti” Martelli-Cocchi-Bidone, era organizzata malissimo: erano presenti 25 vigili urbani e 10 vigili del fuoco in divisa, 10 agenti del dazio in borghese e alcune guardie rosse. Ovviamente nessuno dei corpi militari presenti per garantire la sicurezza era coordinato con gli altri, il che causò numerosi controlli anche ai giornalisti e ai consiglieri da parte di più d’una organizzazione di sicurezza.

In aula comunque, sia nella parte socialista sia nella parte della minoranza, aleggiava un clima di tensione e di disagio. Questa tensione derivava anche dal fatto che la maggior parte dei consiglieri della minoranza fosse munita di armi, come Colliva e Oviglio, sulla cui pistola furono scritte numerose cose dopo l’eccidio. Pure molte guardie rosse e gli agenti del dazio erano provvisti di rivoltelle e di parecchie bombe a mano, ma, non appena se ne accorse, l’ex sindaco Zanardi disarmò le guardie e fece deporre le rivoltelle, ma non le bombe a mano (arma, come vedremo, quanto mai deleteria e sbagliata per il tipo di azione difensiva che ci si accingeva a compiere), in un cestino per la carta, dove verranno poi ritrovate al termine della seduta.

L’assemblea fu aperta dall’assessore uscente Bartolotti, il quale risultava primo degli eletti del Psi, che optò per un discorso fortemente distensivo nei confronti della minoranza, invitandola a svolgere una critica serena e costruttiva per obiettivi che, alla fin fine, erano molto simili. Subito dopo si assistette all’elezione del sindaco, eletto nella figura di Ennio Gnudi. Il neosindaco iniziò ricordando l’operaio Zucchini, morto recentemente in seguito alle ferite riportate nello scontro del Casermone; proseguì poi affermando che il Psi aveva eletto un operaio alla carica di sindaco per ribadire che i diritti della classe operaia e proletaria sarebbero stati difesi anche attraverso il comune. Salutò i rappresentanti della minoranza ammettendo però che “se la minoranza dovesse avere carattere di sopraffazione, noi ci difenderemo validamente, perché anche noi abbiamo degli interessi da difendere, che sono quelli dei lavoratori, di tutti i lavoratori del braccio e del pensiero”. Condannò poi la violenza in atto “contro i nostri ideali” e i metodi usati dall’opposizione, esaltò la rivoluzione sovietica e, infine, affermò che le spese della guerra non dovevano ricadere sui lavoratori ma su “coloro che dalle speculazioni hanno guadagnato milioni”. In poche parole, Gnudi pose l’accento, non dicendo nulla, sull’operato della giunta riformista uscente, che era comunque stata la prima giunta operaia della città, facendo un discorso in cui spiccava la tendenza massimalista che la nuova amministrazione avrebbe avuto. Inoltre, severa era la condanna dell’atteggiamento fascista e dell’oppressione che la borghesia aveva imposto, soprattutto negli anni della guerra, sui lavoratori, ora più che mai tutelati dal comune. Infine, l’ultimo a parlare fu il consigliere della minoranza Giuseppe Albini, che vide però il proprio discorso interrotto da una serie di colpi di arma da fuoco provenienti dalla piazza.

Durante il discorso di Albini, l’onorevole Nicolai e Gnudi, insieme con Pietro Venturi e altri dirigenti socialisti, si erano affacciati sul balcone della Sala Rossa, attigua a quella dove si stava svolgendo il consiglio, reggendo bandiere rosse e salutando la folla. Furono fatti volare dei colombi e il Campanone suonò a festa; proprio in quel momento le squadre fasciste riuscirono a rompere il cordone di difesa in più punti e a fare irruzione nella piazza, anche se è molto probabile che molti fascisti fossero già entrati in incognito con la complicità della polizia.

La folla che si era radunata in piazza Maggiore per assistere a quello che doveva essere il pacifico inizio di un nuovo corso di vita comunale, si trovò in mezzo al fuoco, con spari provenienti da ogni direzione. Fu quindi abbastanza naturale che la folla sbandasse in varie direzioni e che, per potersi riparare dagli spari, un gruppo finisse per entrare nel cortile di Palazzo d’Accursio. Le guardie rosse, come già visto disarmate dalle rivoltelle ma non dalle bombe a mano, sentendo ciò che accadeva in piazza ma impossibilitate a vederlo, furono prese dal panico. Quando, infatti, la folla urlante fece irruzione nel cortile, le guardie rosse, ritenendo fossero dei fascisti all’attacco, gettarono quattro o cinque bombe, delle quali solo due esplosero tra le gambe delle persone che fuggivano, provocando così una strage. Claudio Treves la definì “una tragedia da panico”, mentre Guido Dorso scrisse che essa aveva rivelato “fenomeni di paura e di inettitudine”.

Intanto, nell’aula comunale, Albini cessava di parlare nel momento in cui gli spari si facevano più intensi, mentre le esplosioni “determinarono l’uscita disordinata dall’aula consiliare del presidente, di molti consiglieri e funzionari, restando così la seduta interrotta. Nell’aula entrarono persone non appartenenti al Consiglio, che avevano affollato fino allora la parte posteriore della sala e lo spazio riservato al pubblico”; rimasero inoltre parecchi consiglieri, sia della maggioranza che della minoranza. Pure “Il Resto del Carlino” descrisse una scena molto simile: “Improvvisamente scoppia la tragedia. Una parte del pubblico irrompe nell’emiciclo gridando invettive contro i consiglieri della minoranza accusandoli di essere responsabili di quanto sta avvenendo fuori. D’un tratto si è visto un giovanotto, basso di statura, vestito color marrone con cappello grigio verde (sono connotati forniti dall’avvocato Cesare Colliva) il quale spiana la rivoltella contro gli scanni della minoranza esplodendo otto colpi”. Si noti il particolare dell’irruzione di persone estranee negli atti del consiglio e nell’articolo de “Il Resto del Carlino”, in quanto Poli sostenne invece che nell’aula nessun estraneo fece irruzione, e che, per questo, andava addossata la responsabilità ai consiglieri socialisti, unici presenti nell’aula.

Delle undici vittime che caddero a Bologna quel giorno, Giulio Giordani è senza dubbio la più famosa e su cui si è scritto di più. Ovviamente ciò è dovuto al fatto che Giordani era una figura di spicco della minoranza e, soprattutto, che fu l’unica vittima della sparatoria all’interno dell’aula comunale. È infatti questa la particolarità della strage di Palazzo d’Accursio rispetto ad eccidi analoghi avvenuti in precedenza: per la prima volta veniva portata la violenza e l’omicidio all’interno di un luogo deputato all’amministrazione del potere.

Che cosa effettivamente sia successo all’interno di quell’aula, quella domenica 21 novembre, nessuno, all’epoca, lo stabilì o, meglio, volle stabilirlo; così, ricostruire dopo quasi un secolo la fenomenologia di quanto accaduto con qualche rigore scientifico costituisce un’impresa pressoché impossibile. Tutti i presenti comunque concordarono che a sparare fu un’unica persona entrata nell’aula, dalla parte del pubblico, che, scaricata la rivoltella, fuggì approfittando della grande confusione creatasi sia per ciò che stava accadendo fuori sia per la sparatoria da lui scatenata. Le reticenze della polizia e le indagini condotte a senso unico, grazie anche alla complicità della magistratura, non consentirono di stabilire la verità neppure sulla dinamica della sparatoria. Ancora adesso, infatti, non si conosce la fonte dei 19 colpi, che pare, fra l’altro, provenissero da nove punti diversi. Per coprire le già citate responsabilità di Poli, che sarà allontanato da Bologna nei primi mesi del 1921, la polizia lavorò in modo tale da creare non poche zone d’ombra che favorissero le versioni dei propri superiori.

Una delle poche versioni fasciste dei fatti accaduti il 21 novembre venne data da “L’Assalto”, con un testo molto conciso e sintetico:

Le verità sono queste:

Che i bolscevichi dopo aver sparati i primi colpi di rivoltella scapparono come tanti conigli;

Che nella confusione i Rivoluzionari di merda uccisero i propri compagni di vigliaccheria;

Che nella sala del consiglio fu assassinato dalla maggioranza massimalista l’inerme consigliere di minoranza avvocato Giulio Giordani;

Che i capi socialisti, predicatori della rivoluzione, si sono squagliati indistintamente;

Che i fascisti rimasero e sono padroni delle vie e delle piazze di Bologna.

I fatti di Palazzo d’Accursio vennero anche trattati dal settimanale fascista nazionale, sempre però considerandoli dei meri accadimenti di cronaca. Venne scritto che il Psi era stato sconfitto e che ora spettava ai fascisti “il compito di portare a fondo, fino alla vittoria definitiva, la lotta iniziata con tanto successo”.

Non veniva precisato che erano fascisti gli squadristi che avevano assalito Palazzo d’Accursio provocando, fra l’altro, la morte di colui che veniva ora considerato un martire fascista, Giulio Giordani, che in realtà fascista non era. Ma al fascismo non interessava l’uomo, bensì il martire, nonché il modo e le circostanze in cui era morto.

Solo attraverso le pagine de “Il Popolo d’Italia”, il 19 dicembre 1920, Mussolini, ormai divenuto capo di un partito di livello nazionale e dilagante in tutto il paese, si assunse la piena responsabilità dell’eccidio. Il futuro Duce scrisse: “rivendichiamo la nostra quota parte di responsabilità morale e ci dichiariamo moralmente e materialmente solidali coi nostri bravi compagni arrestati a Bologna (N.d.A, alcuni fascisti furono arrestati per aver aggredito Bentini e Nicolai). Sino a quando i deputati pussisti non la finiranno col loro turpiloquio immondo, sarà guerra, senza misericordia”.

Quel giorno a Bologna si era compiuta una strage contro la democrazia, contro un ideale diverso che aveva convinto il popolo, stanco dei continui soprusi di una classe che voleva semplicemente fare i propri interessi a scapito di altri. Bologna aveva rappresentato fino a quel momento la città moderna, il luogo in cui si potevano sperimentare nuovi tipi di governo, nuove tendenze, ma il conservatorismo, tradottosi nella campagna di violenza fascista, quella domenica 21 novembre aveva prevalso. Non solo i socialisti uscirono sconfitti, ma i fatti di Palazzo d’Accursio avevano mostrato, non solo a Bologna ma a tutta l’Italia, che l’unica strada che la borghesia di destra aveva per sopravvivere al “pericolo rosso” era l’uso della forza che, in quel momento, era rappresentato dalle squadre fasciste di Leandro Arpinati.

La direzione nazionale del Psi e il Parlamento, infine, nominarono due commissioni d’inchiesta: per appurare le eventuali responsabilità della federazione bolognese, la prima, e per indagare penalmente, la seconda, riguardo ai fatti accaduti il 21 novembre.

Alla fine del processo furono prosciolti per non aver commesso i reati di cui venivano accusati circa una cinquantina di indagati. Il verdetto fu confermato pure in Corte d’Assise, che, però, condannò Pietro Venturi per complicità corrispettiva nell’omicidio Giordani e nei mancati omicidi di Colliva e Biagi, e Nerino Nardi per mancate lesioni a danno di pubblico ufficiale e a una contravvenzione per porto abusivo di armi.

Veniva così a concludersi quel lungo periodo iniziato con i trattati di Parigi, proseguito con le vertenze agrarie e finito con la strage di Palazzo d’Accursio, in cui era nato e, solo ora, si era affermato il fascismo. Con l’eccidio bolognese si può ormai dire che il fascismo era diventato un movimento forte in Italia, con una sua particolarità: l’uso indiscriminato delle squadre come arma della borghesia. Questa caratteristica permetterà al Fascio, sotto la guida carismatica di Benito Mussolini, di raggiungere presto il potere.

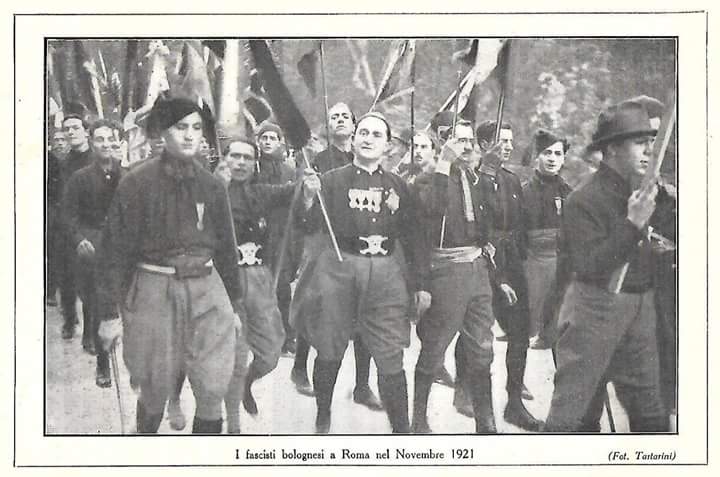

Il fascismo urbano, che aveva visto ormai fallita l’occupazione delle fabbriche, si era trasformato alla fine del 1920, abbandonando qualsiasi velleità rivoluzionaria e diventando il movimento di punta della politica antisocialista. A portare l’accelerata decisiva a questo processo non era stato tanto l’operato di Benito Mussolini, quanto l’improvviso sorgere e la repentina affermazione, specie in Emilia-Romagna, del fenomeno del fascismo agrario, che, per la sua imponenza, arrivò ben presto ad imporsi su Mussolini e sui vecchi fascisti soprattutto a seguito dei fatti di Palazzo d’Accursio. I vecchi dirigenti, tra cui Mussolini, un po’ per calcolo politico, un po’ per non perdere la direzione del movimento e per una complessa convergenza di circostanze e necessità, finirono per adottarne i metodi e le finalità che poi porteranno alla presa del potere con la Marcia su Roma.

Tornando all’eccidio bolognese, con i fatti del 21 novembre era stato infranto il mito dell’invincibilità socialista e innalzato quello della forza fascista: “d’episodio in episodio ‘l’audacia’, il ‘coraggio’, la ‘spavalderia’ dei fascisti attrassero in alcune regioni sempre nuovi elementi”. Era così nato il fascismo vero e proprio, ossia lo squadrismo. Un fascismo che, idealmente e organizzativamente, si ricollegava al fascismo mussoliniano ma che, in realtà, poco aveva a che vedere con il movimento delle origini.

Ovviamente, non bisogna dimenticare il prezioso apporto di Benito Mussolini all’affermazione di questo fascismo agrario che, senza la sua mediazione, esaurito il compito di guardia bianca della borghesia, si sarebbe presto distrutto e inglobato nei tradizionali partiti “d’ordine”. Senza il fascismo agrario, comunque, Mussolini non avrebbe mai avuto mezzi o modi per giungere al potere.

L’eccidio di Palazzo d’Accursio fu il capolavoro strategico e tattico dei fascisti, in quanto quello scontro era stato voluto, preparato, cercato, provocato e infine realizzato. La sua realizzazione, inoltre, aveva ottenuto che le gravi colpe commesse dagli organizzatori della strage ricadessero proprio sulle vittime designate dei fatti del 21 novembre. L’eccidio rappresentò da un lato il punto d’arrivo di un convulso periodo storico e politico, che abbiamo cercato di analizzare, dall’altro il momento preciso da cui ha inizio il nuovo corso fascista.

I fatti di Palazzo d’Accursio segnano il punto in cui il fascismo cessa di essere uno dei tanti partiti conservatori per diventare il partito della reazione. Il punto in cui al problema Socialismo o Borghesia si sostituisce violentemente il problema Civiltà Democratica o Dittatura Fascista.

L’eccidio di Bologna fu un avvenimento tipico dal punto di vista delle caratteristiche che le azioni fasciste stavano assumendo. Negli avvenimenti del 21 novembre è infatti già possibile riscontrare tutte le principali componenti del successo del fascismo “classico” che si imporrà al governo, sottolineo, non certo grazie alla vittoria delle elezioni, almeno all’inizio, nel 1921-22. Tali componenti furono: il consenso dell’opinione pubblica borghese allo squadrismo fascista; la parzialità delle autorità locali nei confronti delle “bravate” degli uomini di Arpinati; l’impotenza, vera o presunta, dell’autorità centrale a stroncare la reazione fascista; l’impreparazione dei socialisti e dei lavoratori a far fronte all’offensiva fascista; il cospicuo aumento, dopo ogni azione, delle file fasciste. Inoltre, i fatti di Palazzo d’Accursio rappresentano la definitiva sconfitta socialista sul piano della forza, piano su cui, attraverso la creazione del corpo delle guardie rosse, si era tentato in extremis di rispondere. La violenza viene quindi adottata, dopo la strage, come unica arma di lotta da parte delle classi conservatrici.

I primi colpi del fascismo agrario avevano così provocato la costituzione di un fronte unico conservatore-reazionario della borghesia agricola, commerciale e industriale. Trionfava, dopo il biennio rosso, la reazione e nasceva il vero fascismo.

L’eccidio di Palazzo d’Accursio fu quindi il momento in cui Mussolini si accorse veramente della potenza dell’arma che aveva in mano, arma che poteva funzionare e che poteva usare nel perseguire i propri scopi.