L’inverno è in me, certamente… Su Atelier d’inverno di Remo Pagnanelli

Elisabetta Brizio, L’inverno è in me, certamente… Su Atelier d’inverno di Remo Pagnanelli, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 55, no. 27, giugno 2023, doi:10.48276/issn.2280-8833.10568

«Leggendo più volte a voce alta l’edizione di Atelier d’inverno […], mi sono reso conto che, a parte il fastidio procurato al lettore da una eccessiva e farraginosa messa a punto (?) tipografica, il precipitato del testo era oltremodo ingolfato da una prosodia eccessivamente disforica, che, se rendeva mimeticamente il messaggio semantico, lo intorbidiva in qualche modo… così questa rilettura dovrebbe servire a rendere più agevole la lettura sia a voce alta che con gli occhi solamente. Credo che la natura del testo non sia spostata, se non in direzione di una maggiore chiarezza del disordine che lo compone. Vi ho aggiunto alcune poesie tratte dalla plaquette Musica da viaggio […], per completare quello che mi sembra tuttora un ciclo e dare l’idea dell’inizio di un altro. L’interminabilità del lavoro testuale, insomma. A parte la prosodia, è stata aggiunta una più precisa punteggiatura e rari cambi lessicali». Sono parole di Remo Pagnanelli, non del tutto soddisfatto della prima stesura di Atelier d’inverno (Montebelluna, Montelliana, 1985).

Se eravamo già nelle condizioni di mettere a confronto le due versioni di Atelier d’inverno nell’edizione integrale delle Poesie di Pagnanelli (a cura di Daniela Marcheschi, Ancona, il lavoro editoriale, 2000), dove nella parte inferiore della pagina, in carattere corsivo, figura quello che la curatrice definiva il «libro parallelo» degli assestamenti e delle varianti d’autore, con la riedizione di AnimaMundi (Introduzione di R. Galaverni, Nota delle curatrici F. Mancinelli e R. Abis, «Nota per la revisione» dello stesso Pagnanelli, e testo conclusivo – Remo Pagnanelli e la passione del ragionamento – di M. De Angelis, Otranto, AnimaMundi, 2023) si verifica un impatto immediato ed esclusivo con il testo sottoposto a revisione da Pagnanelli nel gennaio 1987, a quella sensibile opera di sottrazione e di essenzializzazione dell’elemento lirico che contestualmente – non sappiamo quanto intenzionalmente – ha finito per evidenziare alcuni luoghi memorabili della sua mitologia poetica. Tre sezioni compongono l’opera: «Glaciazioni», «Pratiche dissolutive», «Musica da viaggio».

Esiste una tradizione dell’inverno, inerente sia all’esistere sia al versificare. L’«esemplare inverno», «la temperie invernale», Pagnanelli diceva. E di rimando Galaverni, nell’introduzione, sottolinea il paradigma invernale come «la metafora più appropriata di una situazione storico-esistenziale e psicologica caratterizzata dalla sfiducia nelle possibilità dell’azione e di un cambiamento reale, da un senso d’impossibilità e di stagnazione (o di riflusso), dal ripiegamento sulle ragioni private o interiori, da un sentimento di posterità alla vita e alla storia». Ciò richiama la cognizione del confine, di una fenditura, di una faglia, Galaverni dice, «tanto biografica quanto epocale».

In Paesaggio invernale (o quasi), del 1988, Pagnanelli compendiava nella formula «esperienza del con-fine» istituti stilistici ed esperienze poetiche cosiddette «postmontaliane», esperienze «causali e forti» che autorizzano «una definizione circoscrivente il comune pulviscolo intertestuale». Il punctum saliens, problematico ed aureo, delle nuove stirpi canore: «Una allegoria, più di altre, mi ha abbagliato negli ultimi tempi con la suggestione di un possibile concetto generale, quella, p.e., che la poesia stava e sta attraversando una stagione invernale, un vero e proprio inverno-inferno, che poi, debordando dai limiti estetici, ci compete e compenetra tutti. Credevo che, per omologia o parallelismo, alla discesa del rigore invernale si appaiasse quello stile testamentario, refertuale, che si riscontra, con opposte ragioni, da Montale a Sanguineti, la fascinazione di una poesia-prosa prossima al grado zero, ridotta, non senza una certa grandiosità, al rivolo musicale, al balbettio e al silenzio. Ora scorgo anche l’altra faccia della medaglia, l’altro versante di una scrittura dalla qualità semantica altissima. Come accade per i crepuscolari, quello che poté sembrare un tramonto ‘decoroso’ conteneva gli stessi indici dell’alba prossima. Non si tratta di pessimismo o di ottimismo ma della binarietà di una poesia necessariamente ambigua e ossimorica e che non dipende dal luogo comune delle epoche di transito o di crisi. In sostanza, noto in tutti i poeti più significativi di questi anni il medesimo atteggiamento: giunti alla fine del tempo e della storia, ai confini della lingua, inalberano una non rassegnazione alla morte, una tenace resistenza. Questa non fa leva su un panpoetismo salvifico né sfonda in una gestualità romantica e disperata, ma staziona ‘perenne’ e dialogante con e sulla precarietà assoluta».

Sappiamo che le convinzioni estetiche e le questioni di poetica sono disseminate negli scritti teorici di Pagnanelli, in quelli di critico militante, nelle lettere, oltre che calate nei suoi testi lirici – talora assunti a luogo di intenzioni – come barlumi dell’io che si specchia nel testo altrui o come glosse in versi sulle condizioni della poesia e della sua specificità semantica. Ora, la «non rassegnazione» si consuma nella enclave lirico-estetica di una «poesia ossimorica», nel nodo fondante della persistenza dell’instabilità, nell’apparente paradosso dell’accostamento impossibile comprovante una tensione non solo linguistica. Non rassegnarsi equivale a percepirsi come conflitto nel contesto situazionale, e non ideale, «ai confini della lingua», e perseverare nello stridore dialettico del contrasto logico, nella sopportabilità della polarità irrisolta. Che è la dimensione ontologica peculiare di quegli anni, e dell’umano, giacché, Pagnanelli avverte, non esistono epoche che possano arrogarsi lo stigma della crisi o il titolo di età di transito quali moventi o pretesti per un discorso poetico magari dimissionario o gratuitamente oscuro. Al contrario, questa stagione tardo autunnale, l’età di una postumità lirica e di stili che sembrano aver già dato tutto, maldisposta a risolversi, sulla pagina, in acquiescenza o in forme epicediali e meno ancora epigoniche, si traduce in un’accettazione difficile che si coagula nella coscienza del problema, in una poesia di riflessione, né di tono assertorio né nichilista, su una precarietà che non vanta ascendenze postmoderne (e Pagnanelli fu una delle voci fuori dal coro nell’acme del postmodernismo e degli pseudodebolismi per una «funzione di realtà» che imbrigliasse l’«indecisione nichilista del decostruzionismo alla De Man»), nel qual caso non sarebbe stata poesia drammatica, ma euforica ed arrendevole (notava Andrea Ponso), pregiudicata dalla dispersione e dalle smagliature del senso. Se il coefficiente di polisemia o di ambiguità, che comunque discrimina il livello di densità semantica del testo scritto, dà luogo a un «effetto di interminabilità», ciò non legittima affatto l’illimitatezza delle interpretazioni (in Presupposti per un’estetica pedagogica, risalente a metà anni Ottanta).

Può esistere un nesso tra la nozione di «atelier» e quella di «soglia»? E tra l’esperienza della soglia come confluenza di voci in accordo e di voci dissone? Inoltre, può il limes farsi limen, spiraglio che sfugge alla chiusura, e che quindi coadiuva il baluginare del senso? Se «confine» individualizza la cosa e ne segna i termini escludendo il suo non essere altro, la divisione – stando agli etimi, fino al lituano «vidus» (interno, centro) – costituisce una doppia vista, un doppio sguardo, più profondo, penetrante, che include la dissomiglianza implicata nell’essere altro. Sta di fatto che Pagnanelli, ha osservato Edoardo Manuel Salvioni, «proprio nel paradosso di seguire ogni attualità e differenza, sapeva scorgere una insondabile alterità in cui memoria storica e oblio permanente sono facce similari di un unico fondamento su cui non smise di interrogarsi mai». Confine è linea che separa, quindi demarcazione, ma anche attribuzione di spessore alla discordanza, in termini strettamente pagnanelliani: all’«inconsistenza» (Epigrammi dell’inconsistenza raccoglie suoi testi lirici del 1975-77), alla «precarietà assoluta». E nell’accezione in cui il confine non è qualcosa di delimitante o una negazione della continuità e anzi infrange la distanza dall’alterità, diviene funzionale per focalizzare, per comprendere (ancora da «divisione») l’essere nel limite, la non congruenza, la non continuità. È sguardo rigoroso, dai «quartieri invernali» dell’origine del canto e delle solitudini dischiuse, sulla complessità della mancanza e della «vacanza» quale vuoto che echeggia, sull’impermanenza e sulla instabilità incondizionate.

Secondo Galaverni, quella di Pagnanelli è «poesia che sta sul limite», in senso lato. Potremmo dire sulla flessibilità del limite: limite tra interno ed esterno, tra inconscio e attività cosciente, tra il sonno (dove l’immaginario onirico è sovrapposto alle forme della natura e al consenso delle atmosfere delle stagioni) e la veglia, tra orgoglio vitalista e tensione alla cancellazione, tra sublimità e ordinarietà (in quest’ultimo caso, anche attraverso la stridenza di alcuni vocaboli a stretto contatto). Lo specifico poetico è l’assestarsi sul bordo del regime invernale, nelle interrelazioni spaziotemporali e semantiche che vigono nella liminalità dell’atelier come frontiera mobile del verso testimoniale (cosa «vale di più / della parola, di tutte le parole / spese per testimoniare?», Due falsi preludi) e crogiolo del nome che, sciogliendosi dalla latenza ed epifanizzandosi, tiene testa alla reduplicazione e al vuoto di fondamenti. L’atto poetico non può sottrarsi al confronto con un non consistere che rischia di scadere ad attenuante, o di assumere un profilo affabulatorio: il nulla è un dolceamaro narcotico da neutralizzare con una progressiva immunizzazione all’idea dell’assenza e della dimenticanza. Lontana quindi dal risvolto nichilista, lontana dal defilarsi e dal mimetizzarsi o dal darsi nei tagli severi di un’estetica nullificante o negativa, nonché dall’idea di una omologia estetica tra seduzione e incomprensibilità, la dizione poetica deve trattenersi negli spazi di senso della crisi e misurarsi con l’opacità a se stessi, con gli sparsa fragmenta animae e la frammentazione spirituale quali costituenti dell’umano. Ed è, forse, da questa ammissione dell’inexpletum che perdura, dell’assenza di una compiutezza ontologica che traggono origine quelle soluzioni linguistiche dall’accentazione ironica, di un’ironia tuttavia senza distacco, comunque ardita e inflessibile, strategie espressive che sembrano mettere a confronto, o a contrasto, il soggetto lirico con un coro di voci, con differenti gradi di possibilità, con «una catena di conclusioni»: «non so rispondere, / a tratti non capisco neppure di che parli. Tengo un filo di fiducia nel cielo, / nel solito smeriglio verde del mare, ed altro, fuorché di questo, non so parlare…» (Due falsi preludi).

Non c’è contraddizione in termini, a livello di prassi creativa, tra l’inconsistenza ontologica e l’organizzazione della materia poetica di Pagnanelli, il suo modo di un operare poetico e umanistico orientato alla struttura del senso, valorizzando quelle categorie estetiche, tendenti a tradursi in categorie etiche, che ispirano il vaglio di una tessitura versale archeologica, se pure dialogante con il presente, che si commisura con lo spessore, le geometrie e le euritmie della tradizione mentre ne opera la dinamizzazione nell’atto stesso del versificare, concorrendo a posteriori a renderla, appunto, memorabile. E questo sforzo tensivo verso la memorabilità del dettato impugna ogni retorica letteraria mediante il riascolto delle «parole dell’Origine» unito al proposito, che motiva l’esistere, di «un progetto di rifondazione civile», quindi, dietro una spinta estatica (nel senso fenomenologico ed esistenziale della ek-stasis) di carattere etico, nella prospettiva dell’uscita da sé verso le cose, oltre il claustrum della cerchia remota della propria stanza.

Perché per lui il testo poetico non è un flusso di sillabe consolatorie, medicamenta animae, logos confessionale o autoterapeutico, ma, nell’ottica di una «conservazione attiva» della tradizione, diceva di lui Guido Garufi, è una attività semantica che si svolge lungo l’«asse del senso e della leggibilità» anziché sull’accostamento acrobatico, sulla sovversione degli istituti linguistici e dei canoni estetici, sull’infrazione assunta a dettame dallo sperimentalismo più estremo. Lo stesso linguaggio del sogno non evolve a paradigma stilistico. Pur nella irregolarità del verso, ligio comunque al referenziale contemporaneo, quello di Pagnanelli è un linguaggio classico senza essere classicistico, è origine e presupposto di una comune appartenenza poetica, di congiungimento tra un passato vitale e luminoso e un presente che di continuo, Dante diceva, s’infutura. Spesso i suoi versi enunciano qualcosa che si presagisce postumo; per lo scriba liminale poesia è martyrion, scansione euritmica di uno spirito oblativo e di una immolazione, contesa con l’evanescenza e luogo testamentario, soprattutto quando, con i suoi eteronimi, esce da una configurazione monologante inserendosi nell’orizzonte lirico di fine anni Ottanta. E incidendolo infine con la forma del carmen solutum dei Preparativi per la villeggiatura (Montebelluna, Amadeus, 1988), con i loro giochi d’eco e le loro riprese vagamente ecolaliche, in una versificazione, qui, quasi scandita per sintagmi: «tra un tentativo e l’altro (suicidario), scrivo un saggio di sudario su Viaggio d’inverno, preparo un libro dal titolo Atelier d’inverno (sussidiario). L’inverno è in me, certamente. Parcamente mi consolo in tombeaux di autori celebri. Anche qui, vedete, conati (clonazioni), disperazioni disperanti, dispersioni».

In Paesaggio invernale (o quasi) Pagnanelli parlava della parola poetica «che discorre imperterrita della e sulla fine». La «Luce ultima della fine senza fine» che torna in Preparativi per la villeggiatura, è richiamata dalle curatrici di questa edizione di Atelier d’inverno: la peculiarità dell’inverno «è in fondo l’avanzare verso il luogo liminare di un’estate senza fine». Un’estate per lo più compromessa, trascorsa, incompiuta, quasi un’occasione perduta. Come nota Galaverni, Pagnanelli è «poeta della fine», interpreta la fine del secolo, la fine degli stili, insieme alla fine «come limite tra ciò che è la vita e ciò che la vita non è». Forse allusiva anche all’immortalità della poesia, la fine, cui anche il ragionamento sulla «fine desiderata degli stili» (Atelier) potrebbe alludere, non ha fine, persino l’explicit glaciale «Detto tutto.» dell’eteronimo Fálzes, che inchioda Preparativi, rientra in una liminalità che alona e insieme identifica i nomi incisi dalla resistenza del senso, e quindi candidati in teoria a una permanenza, a una rigenerazione dalle ombre che in queste ultime pagine si addensano, dalla eco latente nel nucleo del silenzio, dagli sguardi distolti dalla visione, dagli eufemismi amari del presagio (anche prelevati dalla letteratura, così nell’inversione dell’incipit mallarmeano: «quella luce non la potrai raccontare», Nord).

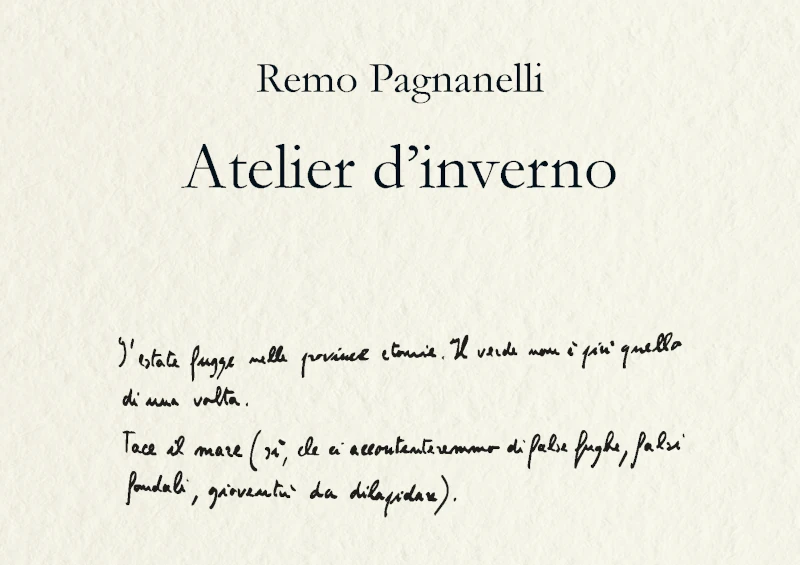

E un fattore di soglia è il mare (l’emblema del fiume in alcuni punti di Atelier sembrerebbe più legato a una dimensione onirica, ai fantasmi interiori del corpo e dell’eros, talora desublimato, quest’ultimo, in una aridità disillusa), «mare d’autunno ancora boschivo», «prato d’infinita qualità di verde», non metafora elstiriana ma ulteriore laboratorio «della binarietà di una poesia necessariamente ambigua e ossimorica». E l’elemento liquido non ha fine (nel mare «sogna l’alito di Dio e vedine la chiarità che salva», Preparativi), talora riflette la sfera intrapsichica, la fluenza dell’inconscio, fondale della memoria che solleva le zone cupe della psiche, oppure, come nell’immagine di copertina di Preparativi, ci inganna con il suo movimento lieve in prossimità della riva, mentre la linea all’orizzonte sembra non portare da nessuna parte. Ma, in Atelier, «il mare (che) sembra calmo si muove sotterraneamente», e al contempo «tutto sembra muoversi ma in fondo tutto è fermo» (Autumn). E appena indietro, in Cadenza d’inganno: «L’estate fugge nelle province ctonie. / Il verde non è quello di una volta. // Tace il mare (sì, che ci accontenteremmo / di false fughe, falsi fondali, gioventù da dilapidare)».

tag: AnimaMundi, Atelier d'inverno, poesia, Remo Pagnanelli

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2023 Elisabetta Brizio