“T for Togliatti”. What if?, ucronia e fantastoria in un racconto illustrato

Marco Moschetti, “T for Togliatti”. What if?, ucronia e fantastoria in un racconto illustrato, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 54, no. 26, dicembre 2022, doi:10.48276/issn.2280-8833.10183

L’obbiettivo di questo contributo è quello di fornire un esempio di racconto illustrato che ponga quale nervatura centrale del suo sviluppo narrativo l’ucronia.

A tal fine, senza addentrarsi in una ricostruzione storica e filologica di cosa sia e di cosa sia stata la fantastoria – compito che in modo ben più approfondito altri autori svilupperanno in questa pubblicazione – ci si è concentrati sul racconto stesso.

Piergiorgio Nicolazzini curò diversi anni fa una interessante raccolta che riuniva una lunga serie di racconti ucronici, che proposti in modo diacronico relativamente alla loro pubblicazione, suggerivano un percorso lungo oltre un secolo di storie, o meglio Storia, alternativa. Qui, oltre a fornire alcune possibili definizioni del genere, Nicolazzini ricordava come i primi esempi possano essere fatti risalire addirittura a Tito Livio ed il suo Ab urbe condita. Nell’offrire questa panoramica di autori e opere, sempre Nicolazzini sosteneva ad esempio che il primo libro esplicitamente ucronico sia da vedersi in Napoléon et la conquete du monde, 1812-1823: Histoire de la monarchie universelle di Louis-Napoléon Geoffroy-Chàteau, edito nel 18361. Quasi due secoli fa rispetto al nostro racconto. Questo a significare che leggere la Storia tentando una visione che arrivi da un punto di vista alternativo, inforcando lenti diverse come quelle che l’ucronia ci fornisce, è una pratica che affascina, e anche da parecchio tempo.

Ma al di là di una ricostruzione analitica dell’evoluzione di questo genere, quel che qui interessa è capire se sussista o meno una sub-categoria che contempli l’uso dell’illustrazione in questa forma narrativa.

Uno dei pochi esempi è Peter Kampf lo sapeva, di Carlos Trillo e Domingo Mandrafina, uscito in Italia nel 1988 sulla rivista “Lanciostory”2.

Se pure in anni più recenti altri autori si sono cimentati con racconti che avevano al proprio interno una trama dai contorni ucronici3, il breve lavoro di Trillo e Mandrafina resta, a mio parere, uno dei pochi esempi di fumetto sviluppato applicando una adeguata lettura ucronica della Storia .

Senza svelare alcunché si può comunque anticipare che la trama prende le mosse da un editore di fumetti francese che vola negli Stati Uniti per scovare una delle poche copie complete rimaste di un’opera assai singolare. Si tratta di alcune strisce scritte e disegnate da un immigrato austriaco negli anni Trenta, il cui nome d’arte è Al Hit. Questi era andato nel Nuovo Mondo poiché le proprie idee politiche, decisamente estreme, non avevano attecchito in Europa. Da qui l’idea di riversarle in un fumetto. Ed è proprio questo oggetto che all’inizio degli anni Cinquanta qualcuno riteneva potesse tonare utile nel favorire la diffusione di un programma politico sovversivo e violento..

Ancora Mandrafina poi, in un’opera scritta da Enrique Breccia, Il ritorno di Spartaco, si produceva in un esperimento per certi aspetti inerente alla alternative history4. In Spartaco l’evento che produce una deformazione nello sviluppo storico degli eventi è di tipo fantascientifico, fondandosi sull’intervento di personaggi che, grazie a tecnologie avanzate, alterano il continuum temporale. Non è quindi una deviazione originaria, potremmo dire.

In Peter Kampf invece è la Storia così come la conosciamo oggi che, per una banale casualità, pur modificandosi resta protagonista. Dinnanzi ad un bivio si prende una strada, e la scelta contribuisce a creare la nostra realtà. Ma se a quella biforcazione si fosse scelto altro, gli eventi storici avrebbero potuto essere assai differenti.

In questo solco si è scelto di sviluppare T for Togliatti.

Il racconto che qui proposto è la versione ridotta, ed in alcune parti riadattata, di uno scritto più lungo e complesso. Queste modifiche si sono rese necessarie per questioni di spazio, con l’attenzione a non alterare o peggio rendere poco comprensibile la trama. Per sommi capi: alle elezioni dell’aprile 1948 vince, e di gran misura, il PCI. Questo ovviamente ha profonde ricadute sulla struttura governativa del Paese, nonché sulla collocazione geopolitica che l’Italia si trova a occupare nello scacchiere internazionale, centrale com’era – e come resta – negli equilibri tra Occidente e blocco sovietico.

Da qui parte un racconto che, mantenendo un tono volutamente dissacrante, si conclude in una fredda notte del 1970.

Un dettaglio che preme evidenziare in chiusura è la deliberata scelta di inserire eventi posteriori al 1948 che hanno avuto comunque luogo in questa Storia alternativa.

La Storia non è fatta di singoli accadimenti che bastano a loro stessi, ma dalla concatenazione di questi. Al variare del primo fattore si apre un bivio, ma non si può escludere che l’intreccio riporti il filo della Storia là dove s’era interrotto, così come non è detto che successivamente si aprano bivi di ulteriori. Se Hitler avesse vinto la guerra, se avesse preso Stalingrado davvero ora l’Europa sarebbe sotto il giogo nazista? Se Cristoforo Colombo avesse cambiato rotta, avesse scelto di non azzardare la sua impresa, non ci sarebbe stata la conquista delle Americhe, con tutto ciò che ne è conseguito? Il romanziere viaggia con la fantasia. Lo storico tenta invece di mantenere i piedi per terra.

Nota alla lettura: poiché, come si è detto, la seguente è la riduzione di uno scritto più ampio, laddove si è scelto di elidere interi paragrafi sono state inserite le parentesi quadre di prassi. Quando, invece, si è modificato il testo originale per adattarlo alle esigenze di pubblicazione, non sono stati apportati segnali graficamente evidenti di tale processo.

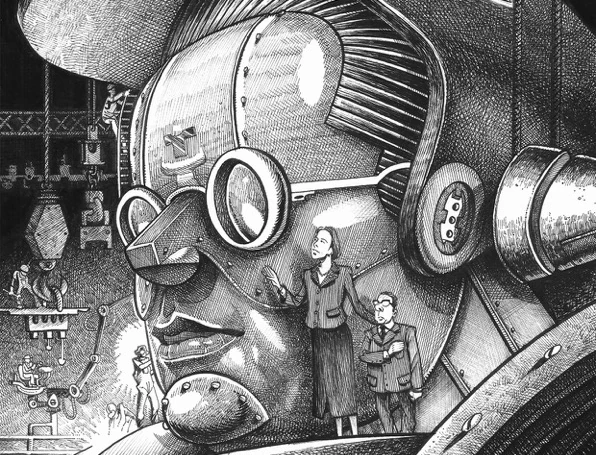

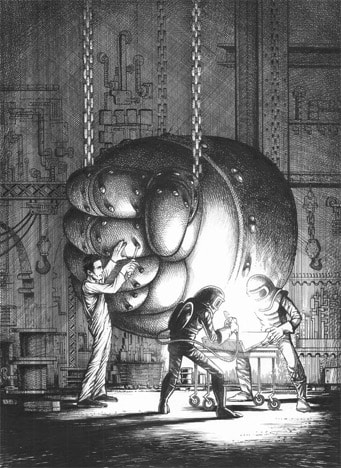

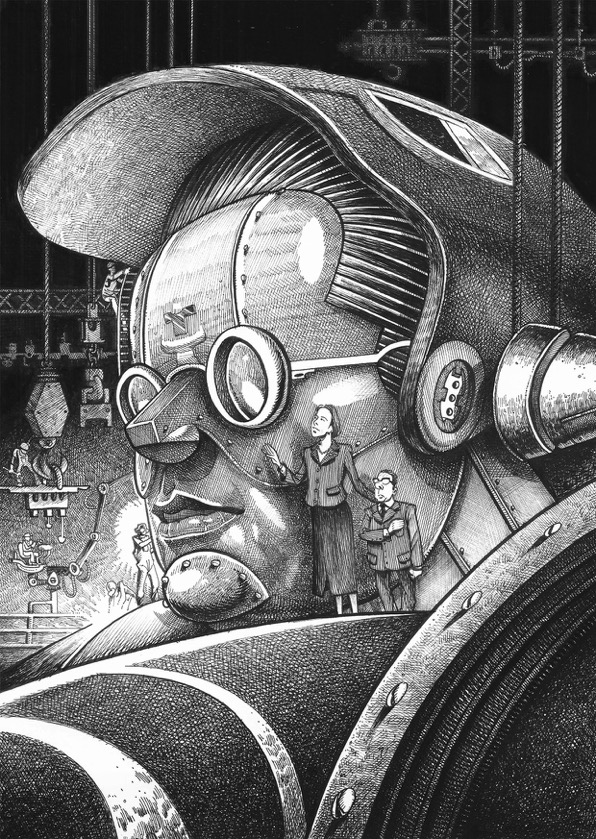

Le illustrazioni sono opere originali di Andrea Gualandri.

Capitolo I: 1948

Gianmauro Filiberto Palafreno s’era alzato di buon’ora, quella mattina.

Era stato nominato presidente di seggio al Tuscolano, giù alle scuole elementari del Quadraro.

Si stava recando, con non poco orgoglio, a dare il proprio contributo alla svolta democratica del suo Paese.

«Anvedi de vota’ bene stavorta, stronzo!»

Il nobile richiamo ad una più attenta partecipazione elettorale era arrivato da una delle finestre già accese, in quel condominio di ringhiera cui la sua famiglia era stata destinata un paio d’anni prima, dopo i bombardamenti.

I Palafreno, e ben se ne ricordava il vicinato, non erano stati ciò che potremmo definire una famiglia antifascista.

Forse nemmeno fascista, per onor di verità.

Erano stati afascisti. E monarchici. Il peggio, secondo molti.

Era il 18 aprile 1948.

«Maledetti comunisti, vigliacchi e cafoni. A voi vi dovevano mettere tutti su un carro e spedirvi in Siberia. Come hanno fatto con il caro zio Carmelo»

Gianmauro non aveva mai legato granché con i vicini, per lui tutti traditori del Re e della causa italiana. Ma se i Palafreno avevano dovuto inghiottire il boccone amaro del giugno di due anni prima, quell’aprile avrebbe, finalmente, riconsegnato il suo Paese nelle mani di chi sapeva farne buon uso.

Il profondo cattolicesimo che infatti permeava tutta la storia della famiglia, li aveva più che convinti a sposare la causa di De Gasperi e della Democrazia Cristiana.

Era certo che avrebbero preso, senza colpo ferire, il potere!

Questa monolitica convinzione gli arrivava anche dal fatto che, pochi giorni prima, quando si era recato a Santa Maria per la confessione pasquale, don Eustachio gli aveva confidato alcuni particolari su quella frizzante campagna elettorale.

Il sacerdote aveva un cugino, anch’esso prete, nella comunità italoamericana di Chicago, nel Near North Side.

Padre Anthony Scaramuzzo, questo il nome, si era dedicato negli anni in seno a quel nutrito gruppo di connazionali, ad evangelizzare su Gesù Cristo ma anche su questioni assai più terrene. Tra queste:

1. Convincere gli italiani immigrati che Mussolini fosse una brava persona. Bisognava inviare denaro.

2. Convincere gli stessi italiani immigrati che Mussolini non fosse una poi così gran brava persona. Bisognava sostenere l’esercito statunitense. Che Dio benedica l’America!

3. Che i comunisti avevano vinto la guerra

4. Che gli americani avevano vinto la guerra

5. Che comunisti e americani non erano amici

ma soprattutto

6. Che era meglio essere amici degli americani che non dei comunisti.

Sul perché, poco si disquisiva. Ma tant’era.

Muovendosi in tal modo, padre Anthony si era fatto ben volere da un tal George Mumson, un omone paffuto e affetto da severa calvizie, nonostante avesse meno di quarant’anni.

Di George non si sapeva più di tanto e pressoché nessuno aveva mai capito bene cosa facesse per portare a casa il pranzo e la cena. Di certo lavorava per il governo, aveva sposato una compaesana del sacerdote avvicinandosi così al cattolicesimo, ed aveva spesso il piacere di mettere in tavola un piatto in più, per il caro padre Anthony.

Una sera, dopo il terzo o forse quarto whisky, George si era lasciato sfuggire che «questa volta caro Antonio i comunisti li facciamo fuori! Stiamo mandando così tanto… così tanto… beh, così tanto in Italia che se non saranno riconoscenti vedrai che botto!». Dopodiché, lasciandosi sfuggire sonoramente i vapori che le fermentazioni alcoliche gli aveva procurato nell’intestino, era svenuto.

La notizia, di quelle assi scottanti poiché non raccolta nel segreto del confessionale, aveva rapidamente raggiunto l’Italia e l’orecchio di don Eustachio, che prodigo di riservatezza qual era, l’aveva spifferata subito a Gianmauro.

La vittoria era in tasca.

Nulla avrebbe potuto rovesciare questa sorte.

[…]

«Guardi, non è possibile, ne sono sicuro»

«Ed io invece le dico che ormai i dati sono questi»

«Mi creda, non è possibile. Don Eus… cioè io ho saputo… nel senso che… insomma, mi creda, non è davvero plausibile questa cosa!!!»

Il carabiniere iniziava a spazientirsi.

Già sapeva che ci avrebbe messo settimane, forse mesi per buttar giù quel boccone così amaro. Se poi un diamine di signor nessuno si permetteva pure di infastidirlo con assurde richieste di delucidazioni, la misura si stava davvero per colmare.

«Senta, io non ho tempo da perdere con lei così come non ne ho per questi maledetti comunisti che hanno vinto! Ma i numeri sono chiari: il PCI ha preso, da solo, il 56% dei voti! E adesso si tolga di torno!».

Barigazzo Galeani era esterrefatto.

Più di quella volta che suo padre, Carloforte Galeani, gli aveva detto che lo zio Astolfo era entrato nella Resistenza.

Sì, perché la famiglia di Barigazzo era una famiglia da sempre profondamente fascista.

Ma non fascista normale, canonica, di quelle, per dire, che festeggiavano il sabato balilla e magari ogni tanto andavano a dar due manganellate di notte ai contadini nelle loro case. Così, per passare il tempo.

No, no, no.

L’intera famiglia Galeani era infatti apostrofata da vicini, e per la verità anche da qualche parente, in un modo un po’ più colorito ma obbiettivamente esplicativo. Stando all’opinione maggiormente diffusa tra chi li conosceva, Barigazzo era, esattamente come suo padre ed il resto del focolare, una specifica tipologia di fascista: il fascista di merda.

Ecco si, questa era l’espressione che più spesso veniva addossata alla famiglia Galeani.

Il lusso di tale nomea se l’era guadagnato il capofamiglia, che dopo le leggi razziali del ‘38 amava girare per il quartiere spulciando i campanelli dei grandi portoni in legno che chiudevano l’accesso ai magnifici palazzi di fine ‘800 della Roma borghese. Gli garbava molto individuare cognomi in odor di ebraismo. E se non li trovava beh, se li inventava. L’obiettivo era traslocare. Tutto qui. Che nobiluomo.

Poi consegnava queste sue liste della spesa a qualche camicia nera che voleva far carriera e, dopo il ‘43, direttamente ai tedeschi che si erano piazzati all’Hotel Flora, dove il nostro s’era reinventato leccapiedi tuttofare.

Uno zio di Barigazzo, il famoso Astolfo, aveva visto addirittura portar via moglie e figlie, il 16 di ottobre.

E la consorte altri non era che la sorella di Carloforte, rea d’essersi maritata con un socialista.

Astolfo si era quindi dato alla macchia, entrando nel Pisacane, uno dei GAP della capitale.

Con una tradizione di famiglia così impeccabile, anche il più giovane dei Galeani non voleva esser da meno. E per tutto il biennio 1946-1948 aveva girato per le strade di Roma alla ricerca di ex camerati con cui riorganizzarsi in un rinnovato Partito Fascista, che avrebbe dovuto supportare un ipotetico attacco al potere qualora le elezioni di aprile si fossero rivelate controproducenti.

Ma il suo caro amico Palafreno lo aveva rassicurato.

Notizie assolutamente inconfutabili che giungevano dall’America dicevano che era tutto ok.

Certo, ci si sarebbe dovuto abituare a qualche altro soldato negro che, in via transitoria, avrebbe potuto trasferirsi in città per sostenere il nuovo processo democratico, ma Barigazzo poteva tollerare qualche mese di blanda e distante convivenza con l’inciviltà! Oh, poi però tutti a casa!

La notizia che in quella primavera del ‘48 era giunta alle orecchie del giovane balilla era quindi assai sconvolgente.

I comunisti avevano vinto? Ma come era stato possibile! E soprattutto, cosa fare adesso?

Urgeva una riunione, si dovevano convocare tutti i camerati.

Tant’è che la sera stessa, nella cantina della famiglia Galeani, erano riuniti in forza vecchie glorie di Salò e nuove facce. Carne fresca per una nuova stagione di lotta.

[…]

Tra quelli che si proponevano come balsamo rinvigorente per le ormai flaccide braccia repubblichine, vi era un giovane siciliano che era approdato a Roma per caso, diceva per studio. Si chiamava Guidobaldo Ranterri, e veniva da Randazzo, nel catanese.

«Io vi sento parlare, parlare e parlare da ore. Ma mai nessuno che abbia detto qualcosa di buono, qualcosa che abbia un proprio senso logico»

«Camerata!», lo apostrofò un buffo signore di nome Turai, vestito d’un abito lercio da cui si affacciava una camicia nera, con qualche spilletta guadagnata militando nel Regio Esercito, «se hai idee di valore allora esponi! Altrimenti zitto e china il capo dinanzi a chi ha combattuto per il Re e per il Duce!».

«Se voi aveste seriamente combattuto, non ci troveremmo in questa situazione», ribatté l’impudente siciliano.

Il vecchio repubblichino a quel punto arrossì d’ira.

Scattò in avanti brandendo una bottiglia di vino ormai svuotata e roteandola sopra il capo. Come fece il secondo passo, però, vuoi l’alcool, vuoi l’età, o forse un allungo di gamba di qualche buontempone, qualcosa andò storto. Come un Cristo in croce, vedendosi già con i denti aggrappati al bordo d’un tavolaccio che gli stava davanti, Turai allargò le braccia mollando il bottiglione. Con la mano sinistra afferrò per i capelli un giovanotto che gli stava subito accanto, mentre con la destra riuscì a cogliere il bavero del cappotto di un suo ex commilitone, Mirantela Giorgio, anch’esso in là con gli anni. Ma la performance non ebbe gran successo. Gesù e i due ladroni carambolarono dritti sull’asse di legno che fungeva da tavolo improvvisato. O meglio, il più giovane cadde rovinosamente faccia a terra, senza nemmeno capire cosa stesse succedendo. Il secondo – tal Indro detto “Etiopia” – caracollò con la testa in un paiolo pieno di polenta, che per sua fortuna era stantia e fredda, depositata lì da qualche giorno. Turai invece si schiantò con il muso sullo spigolo del desco che, quasi fosse un onagro, scagliò all’aria i bicchieri poggiati sopra. Uno, dopo aver fenduto l’aria per mezza stanza dimostrando così una certa arroganza, rovinò sulla testa di un ragazzotto grande e grosso, che si stava assopendo tanto era il suo interesse in quella discussione. L’impatto lo rinvigorì di colpo e seduta stante, per riflesso, sparò un cazzotto sulla faccia di chi era più prossimo, ovvero il caro Barigazzo che, col naso già avviato al sanguinamento, rotolò all’indietro, spaccando per metà l’altro tavolo, palesemente marcio.

Allorché il balilla bicchierato pensò bene di usare un mezzo asse poggiato al suolo per una istantanea seduta di terapia osteopatica sulla schiena di Ranterri che, nel tentativo di scappare alle lunghe mani del vecchio Turai, s’era girato di spalle tentando lo scatto in avanti. Il siciliano fece un volo paragonabile per appariscenza solo alla traversata transatlantica di Balbo, ma non potendo gloriarsi come l’Italo nazionale di una impresa così memorabile, si accontentò di sbattere la faccia su di una trave che, per motivi ignoti, era penzolante dal soffitto.

Seguirono, nei minuti successivi di roboante preambolo all’arrivo delle guardie, una serie di colpi e contraccolpi tra facce e mani per cui, in chiusura di quella fenomenale serata, la Capitale vide il fermo di una decina d’uomini fatti e finiti e il ricovero in nosocomio di un numero non inferiore.

Ranterri, uscendo steso su di una precaria barella, ebbe comunque la forza di dire a Galeani un’ultima frase.

«L’obbiettivo… deve essere… il… Migliore…»

Barigazzo, che si teneva il naso grondante e dolorante, tento di ribattere, lacunoso di qualche lettera. «Fi, ma gome faffiamo a golpire Tofgliatti?»

Ranterri, che pareva ormai morto, si destò per un attimo dal sonno eterno.

«Ho un cugino… giù… in… Sicilia. Si chiama… Antonio… m’ha detto che lo farebbe volentieri…»

[…]

Brillante negli studi Antonio Pallante non lo era mai stato.

La scuola non era il suo forte, ed anche quel corso universitario per laurearsi in legge non lo aveva mai davvero convinto.

Antonio aveva un pallino, infatti, che lo distraeva da tutto il resto: odiava i comunisti.

Non li sopportava proprio, li avrebbe voluti ammazzare tutti. Riteneva che fossero la venuta in terra del male assoluto.

A Randazzo si era fatto conoscere già durante gli anni della Gioventù del Littorio, cui aveva prestato fedeltà, salvo poi svincolarsi una volta finita la guerra.

Troppo mosci, stavano li a sfilare, a cantare motivetti da avanspettacolo.

Lui no, lui voleva fare la rivoluzione!

Ma da dove cominciare?

Beh, dalla fine, si era detto.

«I comunisti hanno preso, o meglio usurpato, il potere! Togliatti ne è stato il sommo artefice tanto da aver messo quella sua donna a presiedere il Consiglio!»

Pallante ragionava tra sé e sé nel vagone mezzo vuoto di un treno che, ormai da qualche ora, lo stava conducendo a Roma.

«Ma ti rendi conto? Nilde Iotti, una femmina e pure comunista allo stesso scranno che era stato di Benito!»

Nessuno lo stava ascoltando, anche perché attorno c’era il vuoto. Il convoglio si era quasi del tutto svuotato a Napoli, e solo alcuni pendolari che muovevano alla volta della città eterna per lavoro erano rimasti a bordo.

S’era fatta sera, nel frattempo, e Antonio già si torturava la mente su come procedere per avvicinare il Migliore.

Qualche idea l’aveva, perché sapeva che improvvisare non era mai una mossa vincente.

[…]

«Hanno sparato a Togliatti! Hanno sparato a Togliatti!»

Un vociare rumoroso, intenso, costante, si sparse nelle stanze di Botteghe Oscure.

In un lasso di tempo infinitesimale tutta Roma seppe che un tizio, quasi certamente un fascista pagato da De Gasperi con i soldi degli Stati Uniti, aveva sparato almeno 35 o 40 colpi verso il supremo Palmiro.

Era dato per indiscutibile che, con movenze simili a quelle di una vipera che sfugge alla mangusta, il Migliore aveva schivato indicativamente il 90% dei proiettili. Purtroppo, a causa dell’ampia quantità di cartucce esplose, provenienti con certezza pressoché assoluta anche dai tetti dei palazzi attorno e forse da elicotteri e dirigibili, uno di questi aveva colpito, in modo davvero pusillanime, il corpo di Togliatti.

La totalità dei presenti poi asserì con piena convinzione che ciò era accaduto soltanto perché il Bellissimo aveva fatto scudo con le sue membra al resto degli astanti presenti in via della Missione.

In conclusione, il Migliore, dando sé stesso, aveva salvato l’Italia!

Per quanto il racconto apparì fin da subito come arricchito da diversi particolari degni di approfondimenti, restava il fatto che Palmiro Togliatti era, in quel pomeriggio del 14 luglio, su di un’ambulanza che lo portava d’urgenza al Policlinico, con un paio di colpi in corpo e scortato dalla Presidente del Consiglio, sua compagna di vita e di politica, Nilde Iotti.

Una volta giunti al nosocomio la trasferta in sala operatoria fu tempestiva.

Per molte ore il Paese fu sotto choc.

Le piazze andarono riempiendosi, con le forze dell’ordine che cercavano di tenere a bada una folla assai tumultuosa. In alcuni casi questa reclamava a gran voce giustizia, puntando ad attaccare i presunti mandanti dell’attentato – De Gasperi e la DC, gli americani e la CIA – mentre, dall’altra, la celere si trovava a fronteggiare un nutrito schieramento anticomunista.

Dal suo letto e per voce dei suoi fedelissimi, Togliatti fece dire a tutti i compagni che non dovevano fare nulla, non dovevano muovere un dito, che tutto si sarebbe risolto.

Ma la situazione stava crollando.

Il segretario del PCI, dopo quei richiami alla calma, era caduto in coma, ed i medici non potevano sbilanciarsi tanto era delicata e fragile la prognosi.

La notte che seguì portò però una serie assai strana di eventi.

Nilde, che aveva chiesto di poter vegliare sul compagno, s’era assopita su di una vecchia poltrona sgualcita e scomoda, ma comunque sufficiente per convogliare le stanchezze di quella giornata.

Ad un certo punto un leggero rumoreggiare l’aveva destata.

Alcuni medici, in camice verde salvia, stavano trafficando attorno al letto di Palmiro.

«Scusate, ma chi siete, cosa state facendo? Dov’è il dottor Valdoni?»

Questi era il chirurgo cui era stata affidata la vita di Togliatti.

«Non si preoccupi Presidente, siamo i medici del turno notturno d’emergenza. Abbiamo ricevuto istruzione di tentare un secondo intervento sul Miglio… sul professor Togliatti»

«Ma perché nessuno mi ha detto nulla, perché i medici del policlinico non mi hanno avvisata? Sono le due di notte, cosa sta succedendo per affrettarsi con tale urgenza?»

Nilde era stanca, rintronata, non stava neppure capendo bene quanti fossero in quella stanza. E poi, erano tutti medici? Alcuni non proferivano parola, semplicemente stavano eseguendo una serie di manovre assai complicate per spostare il suo amato Palmiro su di una barella con le ruote.

«Io credo si debba sentire Valdoni, è lui che ha la responsabilità di quanto si fa o non si fa sul paziente»

«Il primario ha già parlato con noi poco fa, qui fuori. Adesso è andato a casa a riposare, sarà in turno domani mattina, ma vedrà che andrà tutto bene»

Il medico in camice verde, pur con una proprietà di linguaggio eccellente, tradiva un leggero accento straniero.

«Posso almeno sapere i vostri nomi, che medici siete? Insomma, è della vita del mio compagno che si tratta!»

Nilde era in bilico tra il pianto d’isteria ed un’esplosione di rabbia. Nessuno poteva muoversi in quel modo, così segreto e misterioso, senza destare sospetto. Poi, dov’erano le guardie? Nel pomeriggio era stato tutto un avvicendarsi di Carabinieri, di compagni della guardia di sicurezza, di giornalisti amici che volevano vegliare su Togliatti. Ed ora? Dove sono tutti?

Mentre il gruppo di dottori o presunti tali stava iniziando le manovre di spostamento, la Iotti si gettò a far da muro tra la carovana e la porta della stanza.

«Da qui voi non vi muovete!»

In quel momento una mano bussò delicatamente alla porta.

«Posso entrare? Sono Armando»

La faccia tonda, su cui cadevano due occhialetti da studente impeccabile, che spuntò come la luna dietro ad una collina, era quella del compagno Cossutta.

«Armando! Ma cosa diamine sta succedendo qui?»

A quel punto le lacrime iniziarono a scendere copiose dagli occhi della donna d’acciaio. Abbracciandolo, Nilde si lasciò andare a tutta quella tensione accumulata in uno strettissimo lasso di tempo.

«Nilde cara, stai tranquilla. Questi medici sono semplicemente i colleghi del dottor Valdoni. È stato lui stesso a chiamarmi un paio di ore fa. Anzi, aveva cercato te ma io, che vegliavo qui fuori, vedendoti finalmente riposare, mi sono permesso di non disturbarti e di interloquire con lui. Ho fatto male?».

«No, no di certo Armando. Solo non capisco cosa stia accadendo e questi signori non mi hanno dato alcun tipo di spiegazione plausibile»

Nel mentre l’equipe medica si era fatta strada ed era uscita dalla stanza, conducendo Togliatti fuori dal reparto, nel silenzio più assoluto.

«Ma dove sono tutti? Le guardie, i giornalisti, Secchia!»

«Li ho mandati via io, non c’era più bisogno. Ormai la situazione sta pian piano rientrando»

[…]

«Signora Presidente, le assicuro che io non ho chiamato nessuno e nessun medico era di turno nella serata di ieri così come stanotte!»

Il dottor Valdoni, chirurgo di ormai ampia fama che si era trovato tra le mani una gatta da pelare assai grossa, era al contempo turbato e infastidito.

In un attimo il suo avvenire, che poteva decollare o crollare in base a come avrebbe gestito la vita dell’uomo del momento, era ad un’impasse.

«Guardi Valdoni, le assicuro che i medici di stanotte hanno fatto riferimento a lei mentre conducevano Togliatti in sala operatoria. E pure Cossutta mi ha confermando, dicendo di aver parlato con lei!»

La nottata assai movimentata aveva lasciato Nilde Iotti molto scossa, stremata e, a quel punto, incazzata nera.

Il medico pareva non saper nulla di quanto fosse accaduto.

E mentre i due tentavano, per certi versi rimpallandosi le responsabilità, di capire cosa stesse accadendo, ecco arrivare un paio di infermieri con un lettino su cui stava sdraiato ma visibilmente vigile il Magnifico.

«Palmiro!»

«Nilde!»

Lei avrebbe voluto abbracciarlo e baciarlo, lui non aveva nemmeno la forza di alzare di poco il tono di voce.

«Palmiro, ma cosa è successo? Sei sveglio? Da dove arrivi? E come stai?»

A quelle ed alle molte altre domande che venivano poste tutte d’un fiato, si propose timidamente di dar risposta Cossutta, che seguiva poco più indietro il corteo.

«Nilde, è tutto a posto. E lei, dottor Valdoni, mi permetta una parola in privato»

«Guardi, lei mi deve delle spiegazioni! Urgenti e chiare, altrimenti io vi faccio sbattere tutti dentro! E dove sono quei falsi medici di stanotte, eh? Cosa avete combinato nel mio ospedale!»

Cossutta si mise in un piccolo ufficetto che stava lì accanto, chiudendo con garbo la porta e scomparendo per non più di quindici minuti.

Trascorso tale intervallo, durante il quale Palmiro e Nilde si erano sussurrati parole di reciproco conforto, il giovane comunista ed il chirurgo ritornarono a dar conto di quanto accaduto nelle ore precedenti.

Valdoni era ammutolito. Rifuggiva lo sguardo della presidente e quello di Cossutta. Questi spiegò invece con la sua solita parlantina, che era stato deciso in assenza del medico e per una evidente urgenza che si stava palesando, di intervenire nottetempo su Togliatti. Per cui la direzione dell’ospedale aveva, sembra, autorizzato l’ingresso di una equipe proveniente da altra struttura. Questi, tutti molto esperti in fatto di chirurgia del cervello, avevano compiuto un intervento miracoloso, riportando in salute in poco più di quattro ore il segretario.

Tutto qui.

Semplice, preciso ed esaustivo.

Valdoni era evidentemente a disagio. Ma forse, pensava Nilde, perché l’esser stato esautorato non era certo una gratificazione.

La Iotti, più per la stanchezza cui si sommava la felicità di rivedere ad occhi aperti il suo compagno che non perché si fidasse delle spiegazioni, accettò quel racconto assai lacunoso.

Al fine della fiera Togliatti era tornato in sé. O così sembrava.

La donna in effetti continuava a vedere in quegli occhi qualcosa di strano. Anche il parlar sottovoce di Palmiro era, per quanto certamente anche frutto della sua salute ancora troppo precaria, un tantino forzato.

Pareva gli avessero abbassato il volume, come si fa con un grammofono.

Che poi la voce stessa pareva… radiofonica. Gracchiava, quasi.

Ma dopo tutto quel che era accaduto risultava obiettivamente impossibile che il supremo fosse ancora uguale a se stesso. Gli ci sarebbero voluti mesi per tornare in bolla.

Cossutta salutò tutti con devozione, soprattutto Nilde, poi si congedò.

Valdoni uscì dal reparto senza dir nulla.

Alla faccia del permaloso, pensò lei. Tutto sommato hanno salvato la vita del mio Palmiro, ed è questo che conta, Santa Maddalena!

Subito dopo si affaccio alla finestra della camera dove avevano riportato il segretario, e vide Armando parlottare con alcune persone nel cortile dell’ospedale.

Una la riconobbe, era il chirurgo della notte prima. Ragionarono un pochino, poi questi e gli altri si levarono i cappotti per salire si di uno strano furgone, gettando i paltò nel vano posteriore.

In quel preciso istante Nilde scorse di straforo un lettino e lo scintillio metallico di quelle che, da lontano, parevano apparecchiature mediche. Un ambulatorio su ruote? Che strano, si disse tra sé e sé.

Poi, mentre le porte si chiudevano, le sembrò quasi di intravedere una cupola in vetro, tenuta ben salda al suo supporto da alcune cinghie. Dentro galleggiava qualcosa di grigio.

Bah, pensò, la stanchezza fa intendere strane cose.

Chiuse la tenda e tornò da Togliatti.

[…]

Capitolo II: 1960

«Stai attento, che così la busta si rompe!»

«Mannò! Guarda che è carta buona, questa»

«Io ancora non capisco perché non siamo andati con i cestoni del pane a prendere tutta ‘sta roba. Li caricavamo sulle biciclette e via andare!»

«Te lo dico io perché, perché siamo nel 1960! Mica è più il ‘45! Siamo moderni, comunisti ma moderni. Niente ceste, biciclette e vino sfuso. Dobbiamo essere moderni: buste di carta per far la spesa, il vino va in bottiglie e soprattutto via, si viaggia sullo Zigolo!»

«E allora perché noi stiamo scarpinando? Dov’è il trabiccolo a motore, eh? Sentiamo un po’ cos’ha da dire il nostro Ubbiali!»

«Valà, valà cammina, che altrimenti le uova per la frittata alla Casa del Popolo ci arrivano già cotte, con ‘sto sole. Piuttosto, hai sentito te di De Gasperi? Sai qualcosa?»

«Io? Di De Gasperi? E perché?»

«Scusa, ma tu non lavori al Ministero? Non sei entrato assieme a tuo cugino, Clemente?»

«Ma no! Clemente è un infame, si è piazzato sua moglie e il figlio. E l’altro come portantino al pronto soccorso, fai un po’ te! No, io sono al Ministero ma come usciere. Non mi arriva mai nulla di più che qualche vaga voce di corridoio. Perché? Cosa sai?»

«Ah, io un po’ di cose le saprei, perché vedi ho preso l’abitudine di girare con un tizio, Giorgetto lo chiamano, che viene giù al quartiere a fare un po’ il gradasso. Dice “io sono nel Partito! Io conosco il Magnifico!” e pacchianate di questo tipo. Fatto vuole che un paio di settimane fa, si vede che era in buona o che il vino che gli porto s’era preso il sopravvento sulla discrezione, com’è come non è, s’è messo a raccontare di De Gasperi e di quello che gli è successo dopo Modena»

«Modena? Ma dici alla Festa dell’Unità?»

« Ma no, cretino! Alle Riunite, nel ‘50!»

«Ah, te dici quando era Ministro e fece quel gran massacro! No, io sapevo solo che lo avevano fatto dimettere e con lui Scelba. Perché insomma, avevan fatto davvero una porcata. Che poi, anche lì, io non ho molti dettagli, avevo sì e no 13 anni. Tu c’eri invece?»

«Eccome! Vabbè, facciamo che prendiamo il filobus e intanto ti racconto»

«E lo Zigolo???»

«Va’ in malora, te! Comunque, forse non sai che alla fine degli anni ‘40 Orsi, il padrone delle Fonderie, aveva in dispetto il sindacato. Questo perché lui, se anche non era stato proprio un fascistone, era amico di Rossoni. Questo gli aveva diciamo facilitato le cose negli anni della guerra, non so se mi capisci. Tant’è che una volta chiusa quella faccenda e soprattutto dopo che i nostri erano andati al Governo nel ‘48, cosa vuoi mai, il sindacato si era preso un po’ di rivincite, poteva fare la voce grossa. Così finisce che Orsi voleva spostare una parte di produzione giù al sud, credo in Basilicata, perché avrebbe potuto prendere dei terreni a pochi spiccioli e tirarci su in quattro e quattr’otto una sede nuova. Sapendo poi che lì gli operai erano più alla fame che al nord, era certo che avrebbe riempito i reparti spendendo parecchio meno che a Modena. Questo a Di Vittorio e compagnia cantante non andava giù. Così appena prima della fine dell’anno – eravamo nel ‘49 – gli operai iniziano ad andare in sciopero. Tutti compagni, eh! Allora Orsi, che non sapeva più che pesci pigliare, si mette a rimestare tra quei suoi vecchi contatti del fascio. Rossoni non lo poteva più sfruttare, allora gli venne in mente di bussare a qualche porta meno nobile ma più vigliacca. Così finisce che la mattina del 9 gennaio di quel 1950, mentre un gruppo di operai è fuori dai cancelli a far picchetto, le guardie arrivano per contenere il guaio. Naturalmente la Iotti aveva dato preciso ordine di non intervenire, perché sia il Governo che i sindacati volevano che tutto si risolvesse in quiete di spirito e corpo. Ma tra i gendarmi c’erano tanti che avevano vestito la camicia nera, a partire dal questore. E questi, si è poi saputo, s’erano accordati con una masnada di fasci, del canagliume che arrivava anche da Roma. Taluni dissero che si doveva soltanto far del baccano, mettere in cattiva luce gli operai. Ma purtroppo finì come ben sai, con quei poveretti morti ammazzati. Eran sei. Allora la nostra amata Nilde e il Magnifico arrivarono in fretta e furia in città. Per prima cosa andarono a parlare con gli operai, anche per scongiurare una rivolta in città. E poi per capire cos’era successo, ma ufficialmente non si sapeva chi aveva ordinato cosa. Di certo ci fu che si presero a cuore la storia d’una bimba. Se non sbaglio era la sorella di un ragazzo morto. Ad ogni modo la adottarono. Marisa, ecco come si chiama. Ci fu anche un bel comizio. Ma Togliatti era strano. Ogni tanto, così come gli ho visto fare tempo fa al congresso, si inceppava».

«Come si inceppava?»

«Si blocca! Resta fermo e poi, con una botta da dietro che gli tira la Iotti, riparte»

«Ma fai tu. E De Gasperi? Mi dici cosa c’entrava?»

«All’inizio sembrava proprio nulla, poi però un paio d’anni dopo venne preso un tale, mi pare si chiamasse Barigazzo, si Barigazzo Galeani. Un fascista di merda. Era stato riconosciuto a Modena da un compagno che anni prima era gappista a Roma, e non s’era dimenticato quella faccia perché il maledetto era il cugino della moglie, che la famiglia collaborazionista del vigliacco aveva fatto rastrellare! Beh, questo messo alle strette, forse più per salvar se stesso che per rendere giustizia ai morti, raccontò che l’ordine era arrivato dal ministero. Disse che qualcuno, che poi han saputo esser Scelba, aveva telefonato qualche giorno prima a Galeani per suggerire come mettere il dito nella questione e chiudere col botto. Galeani era così partito alla volta di Modena, ma portandosi appresso tal Ranterri, un altro camerata. Questo aveva amicizia con il questore di Modena, per via di alcuni trascorsi comuni dei padri a Salò. Insomma, si accordarono con alcuni dei poliziotti e quella mattina, dopo l’arrivo in stazione di altri balilla romani, mossero per le Fonderie. Saranno stati, a sentir quel Barigazzo, otto o dieci in tutto. E tutti, dico tutti, armati con roba che arrivava dal mercato nero. Allora, dicevo, la mattina si trovarono in stazione e poi, alla spicciolata, arrivarono in zona dalle Riunite. Li si posizionarono a lato della manifestazione, fuori dall’occhio vigile del sindacato. Ad un certo momento parte un colpo dai fascisti e allora la polizia ci mette del suo, pronta com’era a raccontare di aver risposto al fuoco. E invece, sei morti, dico io»

«Ok, ma De Gasperi, De Gasperi, non mi hai detto ancora nulla!»

«Adesso ci arrivo. Pare in effetti che fosse stato Scelba a telefonare, ma l’ordine era partito dal Ministro! Scelba era ormai diventato un suo vice non ufficiale, dopo la porcata di Portella. Figurati se si prendeva un’iniziativa del genere. Ma tutto questo s’è capito solo dopo. Tant’è che nel ‘52, alla luce di tali questioni e, obiettivamente, anche perché nel partito i compagni eran stufi di vedere seduto su uno scranno così importante quel dinoccolato che li aveva schifati per parecchio tempo, la Iotti invitò De Gasperi a dimettersi. Con lui, va da sé, evaporò anche Scelba»

«Che storiaccia! Ma era di questo che mi chiedevi? Di una roba così vecchia?»

«No, no. Volevo saper se ti erano arrivate le ultime su quei due!»

«Cosa vuoi che mi arrivi, passo il tempo alla scrivania a dare indicazioni a quelli che entrano e a portare su cappuccini e cornetti»

«Allora ti aggiorno io! Pare che De Gasperi sia entrato in clandestinità. Per qualche anno è stato in America. Per via delle sue profonde e radicate amicizie con Truman aveva collaborato per un periodo con loro. Agente segreto. Nome in codice “Leone di Mira”. Lo avevano inviato in Centro America, a capire cosa stava mettendo in piedi quel tal Castro. Dopo il ‘55 però non se n’è seppe più nulla. C’è chi azzarda si sia rifatto una vita e abbia aderito al Movimento 26 luglio con il nome di Alciño. Bah!»

«E Scelba?»

«Anche lui deve aver seguito il suo amico e mentore. Un mio cugino che sta a Philadelphia mi ha raccontato che tre o forse quattro anni fa, non ricordo bene, nella sua parrocchia è arrivato un nuovo sacerdote. Stava lì a far proseliti parlando di fiamme degli inferi, dannazione eterna e cose così. Ma nel tempo libero si rintanava in una stamberga gestita da cinesi e giocava a dama, bestemmiando. Dopo qualche mese hanno scoperto che era un infiltrato, che lo avevano mandato dal Governo americano per beccare i comunisti! Dalle foto che mio cugino aveva visto sui giornali italiani che ogni tanto gli mandavo, s’era accorto che forse era Scelba. Ma tempo di capirlo per bene e quello s’era dato. Squagliato»

«Mah, non ci son più i democristiani di una volta, saldati alla poltrona. E intanto noi siamo arrivati. Dai, scendiamo che il resto lo si fa a piedi»

«Oh porca miseria!»

«Ch’è successo?»

«Ci siamo dimenticati la marmellata di more per Armando!»

«Compagni! Finalmente siete arrivati. Notizie orribili»

«Dio mio, cos’è capitato?»

«Reggio Emilia. I fascisti assieme a un branco di poliziotti han rimesso mano alle armi. Ne hanno ammazzati sette, qualche ora fa»

Capitolo III: 1961

[…]

«Compagni, l’ultimo anno ci ha visti impegnati su più fronti, di cui quello politico resta, indubbiamente, il più significativo e anche il meno corrosivo per le nostre forze»

La sala della Casa del Popolo di Massenzatico era gremita fino a scoppiare. Appena s’era saputo che la Presidente del Consiglio Nilde Iotti ed il Magnifico avrebbero parlato alla serata inaugurale della neonata Cooperativa Antimperialista per la Difesa del Popolo, in un battibaleno le strade attorno alla piccola frazione alle porte di Reggio Emilia si erano affollate.

«Dico meno corrosivo perché almeno su quel piano va chiarito, a onor del vero, che la solidità della lotta comunista che ci vede guidare questo grande Paese da ormai tredici anni, non traballa»

Uno scroscio di applausi accolse le parole rinvigorenti che arrivavano dal podio. Era la prima volta, dopo lo sconvolgente attacco fascista del 7 luglio 1960, che le gerarchie si presentavano in pubblico.

Il luogo era divenuto un simbolo in quei primi mesi di lotta.

La Casa del Popolo di Massenzatico ospitava infatti diverse attività, sia organizzative che operative.

Vi si trovava ad esempio il centro di comando del Gruppo di Lotta – Area Centro-Nord, il cosiddetto Battaglione Mira Lanza.

La scelta era ricaduta su quel piccolo concentrato di case rurali dell’Emilia non soltanto perché lì si era inaugurata alla fine dell’Ottocento la prima Casa del Popolo d’Italia, ma anche per la sua collocazione logistica.

Era ancora campagna, quindi il rischio in caso di bombardamento nemico di danni a civili innocenti era assai ridotto. Al contempo era poco distante da una vasta area da cui poter far decollare i velivoli dell’Esercito. Infine, le Officine Reggiane, dove stava pian pano prendendo forma l’arma finale, quella che nelle ipotesi del Magnifico e dei suoi fedelissimi avrebbe garantito la vittoria italiana, erano a due passi.

«L’America non ha mai accettato la nostra democraticissima vittoria elettorale del ‘48, e fin dagli anni immediatamente seguenti ha messo in atto una serie di attacchi infami e vigliacchi per destabilizzare il Paese e la fiducia nel glorioso Partito Comunista!»

Applausi a profusione, grida di giubilo. Nilde Iotti stava, ancora una volta, raccogliendo consensi ed entusiasmi.

«Già all’alba del ‘50, come ben ricorderete, i fascisti hanno cercato di attentare alle nostre libertà. In quel frangente la pusillanime Democrazia Cristiana e, con loro, le abiette ex camicie nere lasciate erroneamente libere di circolare, vennero supportate da infiltrati d’oltre Atlantico. E così è poi stato nel decennio che ci siamo lasciati alle spalle, con la tragedia proprio in questa città, Reggio Emilia, che ha pianto i suoi morti nel luglio del 1960»

Ancora applausi, qualche lacrima, svariate bestemmie.

«E oggi siamo qui tutti insieme per dare vita in modo ufficiale alla prima cooperativa di lotta che si sia mai vista! Noi metteremo le menti, voi metterete le braccia. Ma in modo ancor più epico, se me lo concedete, i compagni delle Reggiane e delle Fonderie, nonostante i patimenti e i lutti che negli anni li hanno colpiti, affideranno un’anima ed un cervello al loro capolavoro. Questo significa…»

Di colpo, mentre la Presidente parlava, Togliatti che le sedeva poco più indietro, si alzò di scatto e fece un gesto assai curioso. Alzò l’avambraccio destro, ricurvano polso e mano in avanti, come a mimare un cigno. Poi, poggiando la mano sinistra sotto il gomito dell’altro arto, fece cadere lentamente le dita poste a mo’ di becco, verso il basso. Il tutto accompagnato da un lungo fischio e da un colpetto a chiosa «Fiiiiiiiiuuuuuuuuuuuu… puf!»

«Ma cosa sta facendo l’Imbattibile?», si chiedevano i compagni nella sala.

Togliatti poi tornò a sedere, ma Nilde aveva palesemente perso il filo.

«Compagni», riprese a dire, «forse meglio chiudere. Ad ogni modo la lotta ci vedrà protagonisti ancora per un po’, ma sappiate che la vittoria è già nostra! L’invasore capitalista, pur con le sue armi ed il suo esercito, non avrà la meglio su di noi! Ci credevano male in arnese, ma hanno trovato pane per i loro denti. Abbiamo fatto la Resistenza contro i tedeschi e i fascisti, non ci spaventa di certo la legittima difesa delle nostre terre dalle grinfie del nazicapitalista statunitense!»

Scrollandosi di dosso lo stupore per il comportamento assai inusuale di Togliatti, la folla ripartì in un fragoroso batter di mani, di urla gioiose e innumerevoli «Viva l’Italia».

[…]

«Scusate ma io non ce la faccio più! E va bene che quando siamo in giro ogni tanto si inceppa, e va bene che l’ultima volta atterrando a Cuba si è fatto scappare una fila di volgarità che non ti dico quando ha visto le ragazze in divisa. Vada anche che l’altra sera, al tavolo con Brežnev, ha scandito il suo nome ruttando, ma l’ombrello al contrario con tanto di fischio no!»

Nilde Iotti era assai irritata. Sempre più spesso, soprattutto da quando Palmiro era caduto da cavallo durante la visita ufficiale in Georgia nel ‘57, i comportamenti dell’Illuminato erano divenuti ingiustificabili agli occhi dei compagni e, per la verità, di tutto il mondo.

«Nilde» cercò di tamponare Cossutta, «sai bene che ormai è un processo avviato cui non possiamo dare il freno! Il Magnifico, o meglio ciò che di lui è restato qui accanto a noi, è qualcosa di… insomma di… ecco diciamo di diverso»

«Diverso! Uno che rutta P-A-L-M-I-R-O alla presenza dell’Incorruttibile Brežnev tu me lo definisci diverso?»

«Nilde», proseguiva Cossutta sempre più in difficoltà, «sai bene che il progetto finale per la liberazione dell’Italia ha assoluta necessità di una mente perfetta, di un cervello superiore, con un’attitudine al comando innata. E poi ricorderai con emozione che fu l’unico modo per salvarlo!»

«Sì, si mi ricordo bene quel che accadde quella notte. E col senno di poi forse ve lo avrei impedito. Soprattutto se avessi saputo che nel cranio di questo… coso avreste messo una macchina, un groviglio di fili e accidenti rumorosi. Che nemmeno la notte si spegne! Sento tutti i suoi ronzii, non riesco più a dormire! Dopo la caduta sembra una ventola che gracchia!»

«Nilde», cercò di chiudere Cossutta «abbiamo programmato la manutenzione ordinaria ma con quello che sta accadendo, con gli americani che ci sono piombati in casa e ad ogni piè sospinto sferrano attacchi terribili ai centri di comando, capisci che portare lui fuori dal Paese o ancora peggio gli ingegneri russi qui, beh è un’impresa pressoché impossibile»

«Ma non si potrebbe farlo vedere dai meccanici delle Reggiane? Ormai che armeggiano con la creatura potrebbero dare una regolatina anche a lui»

«Vedremo, Nilde, vedremo»

«E poi mi piacerebbe tanto poter parlare con il mio Palmiro ancora una volta, dopo tutti questi anni. È li, vero? Il suo magnifico intelletto ce l’hanno loro, eh Armando?»

«Sì Nilde, è conservato nel laboratorio sotterraneo, al sicuro da tutto e da tutti»

[…]

«La compagna Nilde, guida illuminata del nostro impavido Paese, ci ha fatto arrivare per mano del compagno Gianni, l’augurio per il varo del nostro Sommo Virile Energumeno Togliattico, So.VI.E.T. Si dice fiduciosa che attraverso la sua parola di fuoco e l’abnorme Manganello d’Acciaio, che tanto s’è raccomandata ci fosse, ricacceremo il vile nemico capitalista al di là dell’Atlantico!»

«Compagno Osvaldo!»

«Dimmi pure, compagno Cossutta»

«S’è finita la marmellata di more»

«Lo so, Armando. L’avevamo messa in ordine, ma le staffette non sono riuscite a recuperarla. Gli americani stanno tenendo d’occhio tutti i punti di rifornimento alimentare. Vogliono sfinirci. Hanno bloccato il transito a svariati beni, anche di prima necessità. Pensa che nemmeno le medicine si trovano più. Dice che si chiama “embargo”. È una tecnica tutta loro, che sembra stiano affinando per poi diffonderne l’abietto uso»

«Ma così la popolazione li odierà! Faranno il nostro gioco!»

«Eh, pare di no. Sembra che la strategia si quella di far passare il messaggio che l’embargo è colpa di chi governa. Una cosa come “se vi arrendete tutto tonerà come prima, altrimenti il vostro governo ribelle continuerà a lasciarvi privi di quanto vi necessità”. Capito, gli infami!»

«Bah, sarà. Ad ogni modo mi ha chiesto Nilde di poter conferire con la creatura prima che sia definitivamente accoppiata. Vorrebbe poterci parlare quando ancora sarà, almeno nella sua immagine, un uomo»

«E che uomo, direi!»

[…]

Lo stridio del metallo, lo scintillare del fuoco che salda, che unisce in un sol colpo braccia e mani, gambe e bacino, orecchie e capo, si tramutava, negli occhi di quanti venivano travolti dall’entusiasmo di quella nuova e definitiva creazione socialista, in un’immagine risolutiva di vittoriosa speranza. Che ai più pareva oramai una certezza.

«Compagno Farioli, è necessario che si verifichi l’arrivo da Modena dei bulloni C453 per il supporto alle anche. Non sarebbe strategico veder crollare come uno Junkers qualunque il nostro maciste di ferro».

«Certo, ci penso io. Ah, verifico anche se è stata consegnata la marmellata di more, la reclama il compagno Armando»

«No, non è arrivata!»

Cossutta, in effetti un po’ affranto da questa mancanza, era entrato proprio in quell’istante nel Capannone 11 assieme ad un piccolo nugolo di compagni e compagne. Tra queste c’era Nilde Iotti.

«Suprema, i nostri più umili e genuflessi ringraziamenti per essersi disturbata a venir sin qui, in questa fetida e rumorosa fabbrica»

«Compagno Ferretti, questi sono gli umori ed il frastuono della vittoria! Le vostre mani stanno forgiando quello che prima di ciò che credete ci libererà dall’invasore»

Il reparto era tutto in subbuglio. La visita inaspettata della Presidente aveva smosso e non di poco il clima. In tanti avevano momentaneamente lasciato il proprio posto per andare a farle un saluto, per ringraziarla nonché per vedere, dal vivo, com’era fatta.

«Compagni, la Presidente avrebbe una richiesta, un desiderio che la renderebbe ancor più orgogliosa del vostro impagabile operato. Vorrebbe poter colloquiare con l’intelletto»

«Oh beh compagno Armando, per noi non c’è problema di sorta, ma quello che necessitate è giù, nell’hangar sotterraneo. Dovrete scende col montacarichi e li chiedere all’ingegnere»

La squadra si mosse compatta verso l’enorme gabbia che conduceva sottoterra. Salirono tutti ma, una volta arrivati al piano, ne uscirono soltanto Cossutta e Nilde.

Poco più avanti, al limite di un corridoio semibuio e silenzioso, condizione che colpì molto i visitatori dato il baccano che si erano lasciati dietro solo alcuni metri più sopra, li attendevano alcune guardie.

Non erano soldati italiani, però. Bensì indossavano la divisa dell’Armata Rossa.

«Compagni, sono Armando Cossutta e questa è la nostra fulgente Presidente del Consiglio, compagna Nilde Iotti!»

Con lo stesso entusiasmo di un cane cui si presenta una mela cotta, il soldato rispose, in un italiano oltremodo forzato, che nessuno poteva accedere all’area.

«Ragazzo, forse non hai capito. Lei è Nilde Iotti! La creatura, o ciò che di essa è conservato dietro quella porta, è il suo compagno!» .

«Qui no passa nisuno. Tu no entra, lei no entra. Tutti e due fuori dai c…»

«Soldato! » una voce tuonò da uno sportellino in acciaio posto sul lato destro dell’ingresso.

«Vergognati! Apri immediatamente il portone e fai accedere la Suprema!»

Il giovane russo, mantenendo la medesima faccia che non si era tolto da che i due erano comparsi al suo cospetto, spostando un imponente chiavistello, fece largo ad Armando e Nilde, che si ritrovarono seduta stante in un laboratorio da romanzo di fantascienza.

«Che mi venga la gonorrea! Sembra quel film che abbiamo proiettato l’altra sera. Come si chiamava, La cosa da un altro pianeta»

Cossutta era ammaliato da quanto aveva intorno.

«Armandino, posso essere sincera? Bisogna che mettiamo mano alle proposte culturali che fate al circolo. Diamoci un tono, suvvia»

Ampolle, lunghe e sinuose tubature in rame o addirittura in acciaio. Tavoli operatori, contenitori fumanti e, soprattutto, una teca. Enorme, trasparente, satura di un liquido giallognolo dentro cui galleggiava quello che, fuor da ogni dubbio, era un cervello umano.

A quell’encefalo erano poi collegati fili e cavetti. Uno, più grande, arrivava ad una cassa in legno che pareva una radio.

Il resto erano connessioni misteriose, alcune ronzavano, altre emettevano piccole scintille.

«Chiedo umilmente scusa, sono profondamente ed irrimediabilmente dispiaciuto di come le guardie vi hanno accolti»

A parlare era quello che all’apparenza doveva essere l’ingegnere. Un signore distinto sulla cinquantina, con un’attaccatura di capelli licantropica e due enormi baffi a manubrio.

«Dottor Spartaco, non si deve scusare. Sappiamo bene che l’unico aiuto che ci siamo concessi da parte dei sovietici è stato di pura manovalanza. E quindi ci teniamo ciò che ci danno»

«Eminentissima Presidente, lei non ha idea di quale incommensurabile onore sia avere la sua persona in questo mio antro. Ora il grigiore di queste pareti svanisce sotto l’abbagliante luminescenza che la sua imparagonabile figura getta tutt’attorno»

«Dio mio, dottor Spartaco, forse stiamo un po’ esagerando. Io sono qui solo per un mio profondo ma semplicissimo desiderio. Vorrei…»

«Sì, so bene cosa vuole, Presidente. Avevo già ricevuto notizia tramite il qui presente compagno Cossutta. Ma purtroppo, con il cuore affranto e senza davvero saper dove raccogliere il coraggio necessario a darle tale abominevole informazione, non credo verosimile di poterla accontentare»

Nilde trasalì. Quasi cadde a terra per la sconvolgente notizia.

«Ma come! Sono stata pazientemente accanto per dieci anni ad un automa che portava le sembianze del mio Palmiro ma che non ne possedeva più né cuore né anima solo per arrivare ad oggi! E voi mi dite che non posso conferire con lui, un’ultima volta?»

«Purtroppo il danno alle funzioni verbali era già presente quando asportammo il cervello, nel ‘48. Non siamo stati in grado di intervenire in tal senso. Quello che potevamo ed abbiamo fatto è stato preservare l’intera massa cerebrale fino a quando non la si sarebbe potuta reinserire in un nuovo corpo. E quell’evento, finalmente, è giunto. Ma ahimè non le renderà possibile parlare con il Magnifico»

Cossutta era sprofondato. Su quell’incontro sapeva si sarebbe basata l’intera spinta propulsiva che avrebbe dato alla Presidente l’energia di condurre fino alla vittoria il suo partito e l’intero Paese. Come poteva fare adesso? Ricorrere al ventriloquio gli sembrava azzardato. E poi non aveva mai saputo imitare Togliatti. Buttarla in vacca e andare tutti a bere un po’ di lambrusco pareva forse eccessivo. E anche tentare di convincere che forse il Palmiro droide con cui aveva condiviso la vita degli ultimi dieci anni non era poi così male, beh, pareva una sconfitta già in partenza.

Ma fu in quel momento che il liquido vischioso della teca cominciò a sobbollire, con un rumore che stupì immediatamente e prima di ogni altri il dottor Spartaco.

Nel giro di pochi secondi la scatola in legno iniziò a gracchiare. Ma in quel rantolio era erano riconoscibili dittonghi, monosillabi che però non sembravano significare nulla.

«Uò… cu… ni… co…»

«Sta cercando di parlare! Sono cinque anni che tentiamo, non siamo mai riusciti a cavare un ragno dal buco! Sta emettendo dei suoni! Avanti, Presidente, provi a farsi sentire, provi a fare una domanda!»

Nilde era stupefatta, ma più di ogni altra cosa s’era ammutolita. Proprio ora, pensò Cossutta. Questa che parla sempre, non si spegne mai, adesso tace.

«Io… io… io non so che dire… Palmiro, mi senti? Sono io, Nilde, la tua bambolona!»

Bambolona? Armando, ma anche il dottore, erano sbalorditi. Mai avrebbero immaginato.

«Dai Palmiro di qualcosa, qualunque cosa di sinistra! Ma dillo!»

«Mu… mu… mu…» l’encefalo cercava di esprimere un pensiero che però faticava a travalicare il confine a volte assai sottile tra un gorgoglio e un lemma.

«Mu… mu… mu…»

«Dai Palmiro, che ci riesci, dai!» lo spronava Nilde.

«Mu… mu… musssssss»

«Musica! Ha detto musica, l’ho sentito! Forse vuole che accendiamo la radio?»

«Armando, caro Armando, fai una cosa fatta bene: taci»

Nilde quando voleva, sapeva esser davvero dura.

«Mussssss…. mussss…. Mussolini merda!»

Il Migliore era tornato.

Capitolo IV: 1962

Diario del comandante Bissolati. Reggio Emilia 14 aprile 1962. Gli americani sono tutto intorno. Ormai hanno preso l’intero nord Italia. Da ieri il Po è sotto il loro controllo. Non riusciamo più ad accedere ai rifornimenti, che sono rimasti su una chiatta che scendeva lungo il fiume.

A sud le linee sono state sfondate e Roma è prossima alla caduta. Ci siamo rintanati in questo fazzoletto d’Emilia con la speranza che arrivi qualcuno o qualcosa a tirarci fuori da qui. Ma ormai il morale è sottoterra, così come i corpi dei tanti compagni caduti. Quello che però ci sta davvero abbattendo è l’idea, sempre più radicata, che forse in quei giorni d’aprile del ‘48 si sarebbe dovuto votare diversamente. Non saremmo qui, ora. Magari avremmo un Governo di cattolici, ma chi lo dice che sarebbe stato peggio? Cosa avrebbero fatto mai quelli? Rubare? Mettersi in affari con i criminali? Una massa di corrotti? Bah, un cristiano certe cose non le fa. È dura quindi tenere alto il morale e al contempo avere una così ferma convinzione d’aver agito nel giusto tanto da erigersi a testimoni esemplari per la popolazione, che ormai ci odia.

«Comandante, venga è urgente. Stanno arrivando notizie incomprensibili da Massenzatico»

Il distaccamento Cervi si trovava lungo l’asse della Via Emilia, in zona Gattatico, in quello stesso casolare che era stato la dimora dei sette fratelli, dove Alcide, come nel ‘43, aveva donato una parte della sua casa per ospitare i resistenti.

«Cosa sta succedendo? Quali notizie arrivano?»

«Non è chiaro comandante, la rete di collegamenti radio è in parte fuori uso. Ma sono tutti in grande allerta. Pare che da Reggio si sia alzato un enorme polverone. Un boato e subito dopo per centinaia di metri tutto attorno non si vedeva nulla. La zona di Santa Croce dove stanno quelli del Camurri è inaccessibile. Quasi certamente un attacco degli americani. Devono aver bombardato la fabbrica»

«E da Modena? Si sa qualcosa da Modena? Come stanno alle Riunite? Mio fratello è li dentro, stavano lavorando ad un progetto, ma non ne so granché. Di certo gli invasori avevano anche quello come obiettivo. Gli sarà arrivata voce dai collaborazionisti capitalsocialisti del gruppo Rafaél»

Nulla, non si sapeva nulla.

Le poche notizie che arrivavano dicevano che ormai Reggio era caduta. Il sogno di rivalsa non si era potuto realizzare. Era finita.

«Comandante, la radio tace. Nemmeno un ronzio. Non è normale»

«Credo abbiano abbattuto i pali. Siamo tagliati fuori. Abbiamo perso»

Nonostante la situazione fosse drammatica,il clima era più che altro di profonda delusione che non di paura. Si era combattuto per liberare l’Italia dal giogo nazi-fascista e si era ridata speranza al Paese. Poi un’elezione democratica che aveva mandato al Governo il PCI era stata fin da subito avversata dai democristiani, dai post-fascisti, dai monarchici e infine dagli americani.

E così, nel giro di poco l’Italia era tornata ad essere invasa da una forza straniera. Che però in questo caso era formidabilmente più forte e più acuta. Aveva dalla sua non solo le armi ma la propaganda.

Avevano raccontato al Paese che i comunisti stavano conducendo la nazione sul limite del baratro.

E in tanti, in effetti, ci avevano creduto.

Così si era ripiombati nell’incubo della guerra civile interna, proprio come vent’anni prima.

Con il morale sotto le scarpe, il comandante Bissolati si stava preparando, occhi chiusi e testa rivolta all’insù, a proferire il suo ultimo discorso, quello di commiato.

«Grrshchsht… Compagn… grshhcjdsh… qui è la vostra Presidente Nild….ggrgsh»

La radio funzionava, non era collassato il sistema!

«Abbiamo preso il controllo con voce solo… gfgerg….. frf… in uscita del sistema di comunica… fgfdggrgrgrgr… zione radio…. ghrfgrhgrh…. abbiamo appena sganciato la creatu…. fghbfhg…. ripeto abbiamo appena sganciato la creatura»

Silenzio.

Come quando da bambino, alla messa della domenica, prima del Credo, Don Amos diceva a tutti «Testa tra le mani», e non volava una mosca.

«Adesso è fondamentale che rimaniate in ascolto… gfjghf… senza muovervi… ghghghgh… dai presidi… appena avremo necessità di un… gfhrgrgh… intervento vi daremo il via… ghgfrd…Viva l’Italia!»

Non era stata un’esplosione.

Quel boato e quel fumo denso erano stati l’inizio della rivincita.

[…]

Otto aerei cargo.

Otto C-123, equipaggiati per spargere agenti infiammabili.

Dodici caccia.

Dodici F-104, pronti a far fuoco a suon di M61.

Tutto per lui, per SoVIET.

Quell’alba del 15 aprile 1962 in Emilia se la ricordano in molti.

Dopo l’ennesimo attacco delle forze d’invasione americane, il comando centrale della Resistenza, in capo al Battaglione Carpenter, aveva dato avvio all’operazione “Dito nella piaga”.

Nell’arco di due ore nette erano stati evacuati tutti i padiglioni delle Officine Reggiane e l’intera area di Santa Croce, a Reggio Emilia. Da lì l’ordine era stato inviato a Modena: liberare tassativamente entro novanta minuti le Fonderie, tutta la zona attorno alla stazione e spostare la popolazione verso sud, uscendo dalla città. Il resto dei cittadini nell’intera Emilia Centrale aveva sentito distintamente le sirene di richiamo, che invitavano al trasferimento nei rifugi.

A Massenzatico il Mira Lanza era in quel frangente stato affidato da Nilde Iotti al capitano Franzi, così come prevedeva la procedura in caso di attacco militare dal cielo, con il protocollo 1-B8.

Tutte le forze dovevano convergere prima del tramonto a Gavassa, con alcuni avamposti che si sarebbero spostati fino a Correggio.

Questo avrebbe liberato l’intero abitato del comune capoluogo e reso sterile un eventuale accanimento sui centri di produzione bellica, ormai svuotati.

Alle prime luci del mattino, muovendo dai capannoni che a ridosso della stazione dei treni guardavano a nord, un Moloch di venti metri s’avanzava in direzione della campagna al confine con Modena.

Era altissimo, si stagliava verso il cielo quasi a volerne sfondare il limite.

Era rosso come il sangue dei compagni caduti in battaglia, con i giunti d’un metallo brillante che ne rendevano la figura in penombra quasi ammantata d’un bagliore divino.

Sì, perché lui in fondo era un dio pagano giunto tra gli uomini per riportare la pace e la giustizia.

Il petto gonfio presentava una sfavillante falce e martello, inclusa in quello che, ad un occhio attento, si capiva bene essere un cappelletto.

La testa, un monolite scuro, era quella dell’uomo che, più d’ogni altro, aveva in sé la fama, la forza e la nobiltà d’animo necessarie a guidare la battaglia. E c’erano pure gli occhialetti. E una sfolgorante “T” color lilla troneggiava sulla fronte.

Sulla schiena campeggiava, forgiata in un metallo dorato, una fiammante guaina da cui spuntava l’elsa d’una spada. Era lui, era il Magnifico.

Lo riconobbero subito in tanti.

E come fu oltre l’ultimo limite di caseggiati che chiudeva la città in favore dei campi coltivati a grano, dal suo corpo si udì una soave musica, un suono leggero ma al contempo potente, che trasmetteva a chiunque fosse d’attorno l’idea che si, ora si poteva vincere: Dimmiiii quannnndoooo tuuu verraaaiiiii, dimmi quando quando quannnndoooo. Dimmi il giorno e l’ora in cuiiiiii non ci lasceremo maaaaaiiiiiii.

Tony Renis.

Che colpo di classe.

Questo pensavano i combattenti che, iniziando a posizionarsi in lunghe file, si stavano mettendo al seguito del loro liberatore. L’arma finale.

Arrivati a qualche chilometro da Reggio, gli F-104 si posizionarono in formazione per attaccare il Gigante di Ferro.

Con il solo uso delle mani ne sbriciolò in volo due, schiacciandoli come zanzare.

Al contempo, da terra, un gruppo di 25 carri armati, M47, M60 Patton e M56 Scorpion, avanzava minacciando le truppe di difesa.

In quello stesso momento i cargo C-123, per sviare l’azione italiana, si dirigevano verso l’interno con l’obbiettivo preciso di spargere sostanze mortali sulla popolazione rimasta in città.

Mai scelta fu più sbagliata.

In un lampo, SoVIET, sfoderando la sua arma più temibile, la spada conosciuta anche come “Manganello d’Acciaio”, ne affettò tre con un solo gesto.

Il carico infiammabile ed irritante cadde sui mezzi cingolati, mandandone in fuoco almeno cinque.

I cacciabombardieri in quel mentre stavano iniziando ad accanirsi sulla fanteria.

Il danno, se pur difficilmente calcolabile, si indirizzò decisamente su numeri da cifra doppia.

Ma la sciagura durò pochissimo. Nel tempo che occorre per uno starnuto, il mausoleo semovente dalle fattezze palmiresche fulminò con un getto di fuoco altri tre aerei, le cui carcasse cadendo al suolo distrussero altri carri armati.

La battaglia fu più cruenta e lunga di quanto possa sembrare al raccontarla.

Fino al tardo pomeriggio si susseguirono avanzamenti e ritirate americane, a decine caddero sul terreno i compagni e le compagne, e la stabilità di SoVIET divenne dubbia in più di un’occasione.

Al volger della notte le forze d’invasione si erano però date alla fuga, ma non avevano assolutamente intenzione di arrendersi.

Nilde allora, dal posto radio che le era stato dato come base di protezione – un cantiere di case in costruzione nella zona sud della città, in via Rivoluzione d’Ottobre – riuscì a mettersi in contatto con la creatura.

«Palmiro, Palmiro, come stai?»

«Nilde mia adorata, sto benone! Mi sento un drago di fuoco, mai avuta tanta forza nelle membra»

«Eh, certo Palmiro, le membra non le hai più!»

«Sì, Nilde, lo so. Era per dire. E poi una giornata intera fuori casa e non mi scappa ancora la pipì»

«Palmiro, lasciamo stare. Credi di poter resistere ancora? Gli americani sono rientrati verso Milano, ma credo sia solo per riacquisire energie ed armamenti. Io credo – no, ho ragionato con Armando, che ti saluta caramente – che nell’ottica di ottimizzare le tue energie, ancora alte, e di sfruttare l’effetto sorpresa, dovremmo seguirli ed attaccarli»

Togliatti, anzi la creatura, rimase in silenzio per alcuni secondi, che nel piccolo e buio ufficio in cui si erano rifugiati i componenti del comando sembrarono eterni.

Poi la voce gracchiante riprese perentoria.

«Compagni, Nilde cara, cittadini. Ho difeso per una vita le libertà di tutti. Con la lotta partigiana prima, con la politica poi e, adesso, lo farò con questa armatura che la divina ingegneria mi ha donato. E soprattutto in barba ai russi, che nel ‘45 pensarono bene di rubarsi dalla Germania tutta quella ferraglia per far macchinette fotografiche invece che un po’ di tecnologia. Cosa credevano, di mettere in ginocchio l’occidente scattando ritratti? Sant’Agatopodo!»

«Quindi, mia gloriosa magnificenza, muoverà verso la Brianza?», chiese uno dei militari presenti.

«Sì, lo farò. Prima però debbo andare in bagno»

Nell’arco di quindici minuti, tale era la velocità dei suoi movimenti, l’abnorme titano d’acciaio già era fermo nel centro di piazza Duomo, a Milano.

Accortisi dell’evento inaspettato, i militari statunitensi si raccolsero nelle strade tutt’intorno, spostando i mezzi d’attacco il più possibile vicino all’obbiettivo. Ma l’urbanistica, come spesso accade, venne meno ad un ruolo di funzionalità. La prima conseguenza furono alcuni cingolati pesanti incastrati tra i palazzi circostanti.

E lì, con pochi colpi di laser magmatico putrescente, il gigante ne fece un barbecue.

L’aviazione, poi, non seppe portare a casa un risultato migliore. Silurare al centro della piazza era impossibile. Stessa cosa per i velivoli che avrebbero dovuto sparger napalm.

Dopo aver constatato l’effettiva inattaccabilità, SoVIET decise che non poteva finire così, con un K.O. tecnico. Voleva vedere il sangue.

Allora si ricordò d’una pellicola che amava guardare e riguardare al cinematografo, trascinandosi dietro la povera Nilde. Si arrampicò sulla guglia più alta della cattedrale meneghina, e da lì invitò i velivoli ad avvicinarsi con un plateale gesto. Alzava il braccio destro e poi, con ampio movimento ad arco, scendeva in direzione pubica, ripetutamente.

Il segnale causò un incauto approssimarsi dei mezzi d’aria, che l’impavido sgretolò a suon di sberle, come fossero sabbia bagnata.

La notte milanese venne così riempita di boati, fischi megatonici e terremoti.

Quando il primo sole del 16 aprile s’alzava dietro i tetti delle case più prossime alla zona di guerra, tutt’attorno non restava che un lugubre cimitero di ferri fumanti.

Dell’esercito americano di istanza nel nord, che tutto s’era raggruppato in quel luogo per dar manforte, non v’era più, oramai, alcuna traccia.

Corpi se ne contavano assai pochi, perché in molti erano riusciti a fuggire prima di venire annientati dalla forza suprema del terribile colosso.

SoVIET, o Togliatti che dir si voglia, si era quindi steso sul basolato della piazza, addormentandosi del sonno dei giusti, coccolato da un una voce leggera e soave, che spargeva tutt’attorno la propria delicatezza, fuoriuscendo da quel corpo ormai quieto. Non arrossireee quando ti guardooo ma ferma il tuo cuore che trema per meee…Non aver pauraaa si darmi un baaaciooo ma stammi vicinooo e scaccia i timoooor.

Epilogo: 7 dicembre 1970

Drrrriiinnnn… drrrriiiinnnnn

«Pronto?… sì, sono Gianmauro Filiberto… sì è qui accanto a me, eccellenza… non saprei, eccellenza, credo non voglia essere disturbato… capisco… capisco… sì credo sia opportuno… sì mi pare abbia assolutamente ragione… capisco… capisco… ritengo, se lei mi accorda tale gentilezza, che io abbia a riferire questa incombenza a Lui e poi le daremo notizia… benissimo… a lei, eccellenza»

«Chi era?»

«Sua eccellenza Junio Valerio Scipione Ghezzo Marcantonio Maria dei principi Borghese»

«Anche un po’ meno, Filiberto»

«Certo, come vuole sua Immensità»

« Cosa chiedeva? Ancora quella storia del colpo di Stato? »

«Sì, sua Vastità»

«Ma perché vengono tutti da me!»

«Perché Lei, se mi si accorda tale impudenza, è il Signore Supremo, colui che tutto sa e tutto può. È l’eminenza grigia dietro ogni folata di vento. Il popolo tutto attende solo che Lei faccia un cenno e il Paese cadrà nelle Sue mani»

«Certo che ‘sti fascisti sono proprio in fissa. Dico io, hai perso la guerra, hai perso non so quante volte le elezioni. Ti sei messo in affare con gli americani e poi quelli t’hanno girato come un assegno alla mafia. Coi mezzi che ti hanno spedito hai fatto pure la figura del fesso quando i comunisti si sono inventati quel cilindro di metallo con le gambe, che sembrava Topo Gigio. Hai, nonostante tutto, portato a casa la concessione di rimettere su il partito, ma perché devi fare il colpo di Stato! Stai fermo e goditi la vita!»

«Quindi, sua Spropositatezza, debbo richiamare e dire che non se ne fa più nulla?»

«Certo! Oh, guarda che io sto partendo per le ferie. Torno da mamma qualche giorno. Ti lascio il canarino da badare e dovrebbe esserci un pacco da spedire a Maria, così le arriva per Natale»

«Perfetto, sua Immarcescibilezza. Ah, se mi permette: questa volta non dimentichi a casa il Voxon, altrimenti in macchina si annoierà. Tutti quei chilometri con il dottor Pertini…»

«Hai ragione, Filiberto, farò anche questo»

«Si lasci dire che per me è un profondo e immeritato onore servire sua Monumentalezza. Lei è un grande italiano, un italiano vero»

«Lo so, Filiberto, lo so… che belle parole mi dici. Andrebbero preservate… bah! Vedremo»

FINE…?

BIBLIOGRAFIA

Carlos, Trillo e Domingo, Mandrafina, Peter Kampf lo sapeva, in “Lanciostory”, Eura Editoriale, Roma, n. 30, 1 agosto 1988, pp. 4-11; n. 31, 8 agosto 1988, pp. 98-105, n. 33, 22 agosto 1988, pp. 4-11; n. 34, 29 agosto 1988, pp. 64-71; n. 36, 12 settembre 1988, pp. 4-11; n. 37, 19 settembre 1988, pp. 12-17

Eliseo, Ferrari, Le “Fonderie riunite” di Modena, Editrice Sindacale Italiana, Roma, 1974

Enrique, Breccia e Domingo, Mandrafina, Il ritorno di Spartaco, in “Lanciostory”, Eura Editoriale, Roma. Suddiviso in 6 episodi, compare sui numeri 9/1989, 12/1989, 15/1989, 18/1989, 21/1989, 24/1989

Giovanni, Gozzini, Hanno sparato a Togliatti. L’Italia del 1948, Il Saggiatore, Roma, 1998

John, Harper, L’America e la ricostruzione dell’Italia, il Mulino, Bologna, 1987

Karen, Hellekson, The alternate history: refiguring historical time, Kent State University Press, Kent, 2001

Lorenzo, Bertucelli, All’alba della Repubblica. Modena, 9 gennaio 1950. L’eccidio delle Fonderie Riunite, Unicopli, Milano, 2012

Mario, Del Pero, Gli Stati Uniti e la “Guerra psicologica” in Italia (1948-56), in “Studi Storici”, Fondazione Istituto Gramsci, Anno 39, n° 4, pp. 953-988

Piergiorgio, Nicolazzini (a cura di), I mondi del possibile, Editrice Nord, Roma, 1993

Note

- Piergiorgio, Nicolazzini (a cura di), I mondi del possibile, I mondi del possibile, Editrice Nord, Roma, 1993, pp. 13-20.

- Carlos, Trillo e Domingo, Mandrafina, Peter Kampf lo sapeva, in “Lanciostory”, Eura Editoriale, Roma, n. 30, 1 agosto 1988, pp. 4-11; n. 31, 8 agosto 1988, pp. 98-105, n. 33, 22 agosto 1988, pp. 4-11; n. 34, 29 agosto 1988, pp. 64-71; n. 36, 12 settembre 1988, pp. 4-11; n. 37, 19 settembre 1988, pp. 12-17.

- Si veda, ad esempio, la produzione di Alan Moore tra cui Alan, Moore, et. al V for Vendetta, DC Comics, New York 1990; in parte può essere considerato interessante anche Alan, Moore e Dave, Gibbons, Watchmen, DC Comics, New York, 1987

- Enrique, Breccia e Domingo, Mandrafina, Il ritorno di Spartaco, in “Lanciostory”, Eura Editoriale, Roma. Suddiviso in 6 episodi, compare sui numeri 9/1989, 12/1989, 15/1989, 18/1989, 21/1989, 24/1989.

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2022 Marco Moschetti