Folli pensieri e vanità di core. Un nuovo volto per le Rime di Dante? L’enigma dei versi inediti e sconosciuti

Elisabetta Brizio, Folli pensieri e vanità di core. Un nuovo volto per le Rime di Dante? L’enigma dei versi inediti e sconosciuti, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 54, no. 17, dicembre 2022, doi:10.48276/issn.2280-8833.10270

Lunga, ed estremamente dibattuta, è la storia dell’istituzione del canone delle Rime di Dante, che, com’è noto, non acquisirono dalla mano dell’autore sigillo e perimetro definiti e ultimi, ma furono affidate alle spesso discordanti testimonianze dei codici e al giudizio talora azzardato dei posteri – basti pensare al famigerato Credo di Dante, palesemente una goffa falsificazione, avallato tuttavia come autentico da vari editori fino agli inizi del Novecento. Queste incertezze attributive investono tanto più le rime mariane, delle quali vi fu ampia produzione nel Trecento, e che potrebbero in qualche caso essere state attribuite falsamente a Dante, e in altri invece nascondere elementi di autenticità ma essere state respinte come false per eccessivo, se pure non illegittimo, dubbio metodico. E a queste incertezze, è superfluo ricordarlo, concorse l’intrecciarsi incessante – nella stratificazione altamente polisensa improntata alla polisemia biblica – di motivi complessi, di autobiografismo dissimulato, di ragioni letterarie e terminologie traslate, di sacro e di eretico, di echi dalla tradizione sapienziale, di teologico e di profetico, di astronomico-astrologico, di mistica astrale: un orizzonte contestuale di motivi dove la prospettiva ultraterrena smaschera la fallacia eretta dalla condizione umana, dà la cognizione dell’errore e del senso dei confini, e consente all’umanità salvata l’accesso alla verità ardua e ombrosa sottesa al velo dell’allegoria.

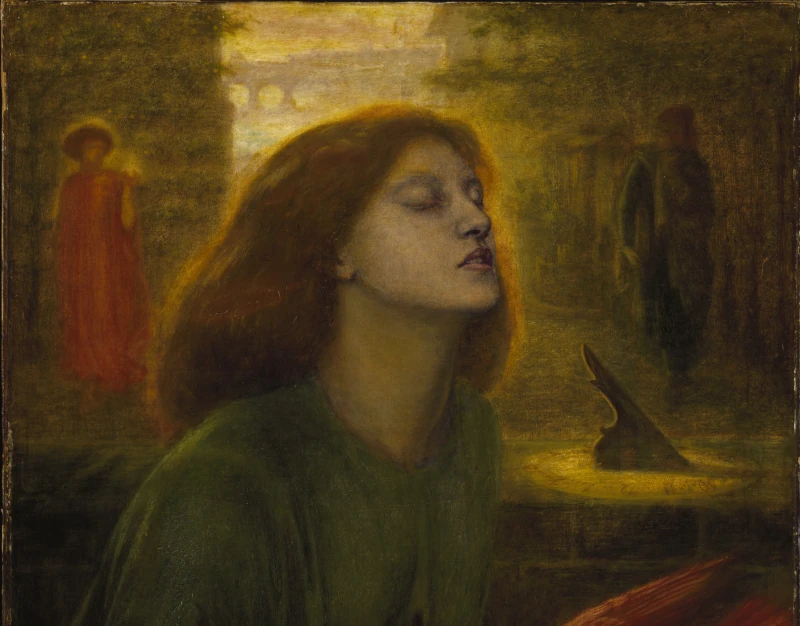

Folli pensieri e vanità di core, la lunga canzone mariana che dà il titolo a questo lavoro di verifica della danteità di trentuno componimenti, manifesta, il curatore osserva, una «ansia di sublimazione e di palingenesi». Ed è ciò che potrebbe adombrare una recondita attinenza tra la copertina del volume raffigurante Beata Beatrix (1864) di Rossetti, lettore esoterico – con Pascoli, Valli, Papini, Guénon, per fare solo alcuni nomi – che si spinge dentro la trama principale (e in più luoghi Dante invita a questo tipo di lettura: «O voi ch’avete li ’ntelletti sani / mirate la dottrina che s’asconde, / sotto ’l velame de li versi strani», Inf. IX, 61-63) e i contenuti dei testi danteschi in questo suggestivo risarcimento autoriale: Folli pensieri e vanità di core. Trentuno poesie attribuite a Dante, Introduzione e note di Matteo Veronesi, prefazione (Apocrifia e attribuzionismo) di Rossano De Laurentiis, Edizioni Mondo Nuovo, Pescara 2021.

Forse la dilungata estasi di morte di Beatrix, la trasfigurazione del suo volto preraffaellita sono caratteri che ineriscono alla poesia stessa quale rapimento creativo e visione protesa alle cose ultime. Un nesso sottile di sfumata continuità dà l’impressione di legare l’abbandono, castamente orgiastico, delle facoltà razionali nell’«excessus mentis» alla «mirabile visione». O di evocare un loro mistico coimplicarsi, come vorrebbe una esegesi mistagogica, incentivata da quella aura di ombra o altra facies che caratterizzano il suo discorso amoroso. Talora immerso, Veronesi scrive, in saturi profili ferali, alla maniera delle petrose: un versificare di brumosi contesti di ossessione che sembra «confermare quell’elemento magico ed esoterico che è effettivamente presente in Dante, tutt’altro che mera allucinazione interpretativa o allettante illazione».

Sorvolando sullo sfondo di Beatrix in tinte sepolcrali e sullo sguardo lontano, perduto nella luce pulviscolare e rarefatta e del tramonto (Firenze idealizzata nello sfocamento dovuto alla distanza, le figure approssimative di Dante e di Cupido), sui tratti simbolisti (la colomba scarlatta – Lizzie «my dove» – e, Rossetti avverte, mesaggera di morte; il papavero-sonno-morte e origine del gesto fatale; la meridiana che segna le nove, multiplo di tre, ovvero la compiutezza della totalità cosmica) e sull’esasperato dantismo di Rossetti, quale potrebbe essere il motivo profondo della scelta di quell’angelica e insieme sensuale figura femminile stordita dal laudano? Dove porta quell’interminabile sonno? Sembra scorrere un fiume sotterraneo in questo libro sulla danteità dei trentuno testi extravaganti: qualcosa che va oltre il dilemma tra autenticità e apocrifia.

Ma stando al testo, si profilano delle specificità di metodo: anzitutto, la differenza tra il modus operandi di Dante e quello di Petrarca, intento, il secondo, a consegnare ai lettori futuri un lavoro unitario quale esito di un disegno progressivo e di paternità indiscussa – com’è noto, il canone delle Rime dantesche è quanto mai incerto e aperto, e in costante divenire, mentre le Extravaganti petrarchesche non sono che una marginale e umbratile propaggine della solida architettura del Canzoniere.

Si combinano qui il pieno controllo, da parte di Veronesi, dell’oggetto dell’esame filologico e gli argomenti assunti a contestare più o meno cautamente il dogmatismo di Michele Barbi, che nella sua edizione (in occasione del secentenario della morte di Dante) volle fissare, in modo forse troppo perentorio ed esclusivo, un canone delle rime dantesche autentiche e dubbie, che oltre tutto, complessivamente, nei decenni successivi, e sempre sull’onda della cautela e del dubbio metodico, non ha fatto che ulteriormente e troppo severamente restringersi per opera della critica ufficiale.

A destituire l’ipotesi della non danteità dei trentuno testi è tesa, in Folli pensieri e vanità di core, la ricerca delle fonti e delle costanti dantesche che potrebbero indurre ad accogliere per lo meno nel limbo delle dubbie, se non nell’empireo delle autentiche, le trentuno poesie discriminate ed estromesse dal corpus e dal canone ufficiali. Ovviamente questa cauta proposta di revisione non si fonda sul nulla. Per ogni testo Veronesi indica gli estremi dei canali di trasmissione, dei manoscritti o delle stampe antiche (la celebre Giuntina in primis) su cui può fondarsi l’attribuzione a Dante.

Risaltano in questo canzoniere i grandi temi danteschi: la donna-domina, l’amore come sublimazione, la poesia come ricerca e come discorso sapienziale, il vagheggiamento di un ordine politico ed etico-civile, di una orthotes, che riflettano sulla terra quello del cosmo – quasi come per gli antichi platonici e stoici, cristianamente, medievalmente sottoposti a rivisitazione. Le figure del piacere e del sentimento di desiderio, del «desio», e forse, Veronesi scrive nell’Introduzione, proprio «l’insidiosa ambiguità, l’oscurità scivolosa di quei passaggi emblematici e rivelatori hanno messo in difficoltà gli esegeti, e probabilmente contribuito a sospingere questi testi ai margini del canone, su un altrettanto ambiguo e tremulo crinale tra il falso e l’autentico, il canonico e l’apocrifo». E dalle petrose, il motivo della donna-petra è qui «traslato alla pietra tombale, alla lapide, la quale sembra essere essa stessa toccata, contaminata, per prossimità, dal disfacimento della creatura, un tempo angelica, che sotto essa si cela». E i misteri e i lirismi astrologici, se pure cristianizzati, relativi alle stelle che diradano l’intrasparenza della materialità terrena.

La conclusione di Veronesi nella sezione introduttiva, sottolineata dai suoi critici, è che, se anche collocabili sotto l’indice dell’apocrifia, questi testi testimonierebbero comunque un protodantismo, «un capitolo significativo di storia del gusto e della cultura, e il riflesso creativo della diffusa e fertile risonanza del mito di Dante». Un’affermazione, alla luce dei testi stessi, fin troppo modestamente accorta. Da segnalare i rilievi nella «Piccola appendice stilometrica» a chiusura del libro, in particolare sulla frequenza statistica delle parole chiave e degli engrammi ricorrenti che definiscono il profilo genetico dei testi, che sembrerebbero aver superato l’esame di paternità. Al conseguimento della quale sarebbero state sufficienti le probanti ed esplicative parole di commento a ogni singolo testo, i rimbalzi tra queste e gli stilemi, appunto, tipicamente danteschi, l’individuazione delle simbologie, dei luoghi e dei tratti alchemici (nigredo-albedo), fino a quella circolarità dei contrari che intromette «l’eterno nel tempo, l’identità nel divenire», e i loro echi in altre forme non solo versificate. La focalizzazione, infine, delle diffrazioni e la critica delle alterazioni dell’originale attraverso una examinatio rigorosa. Quindi, Veronesi non si affida unicamente alle prove stilistiche, alle movenze diffuse, ai riscontri fonosemantici altamente rivelatori se in essi non si nascondessero, come De Laurentiis nota in prefazione, fenomeni di imitazione anziché prove di autorialità. Le somiglianze dei poeti, in particolare se contemporanei, Veronesi dice, non sorgono tanto per volontà di plagio quanto per la pressione di affinità elettive: una affinità chimica nel cuore dello stile.

Tornando a Beatrix morente. Il volto di Lizzie sembra aver realizzato la sua aspirazione più profonda e, livido appena per la corruzione improvvisa, restituisce l’attimo di una morte che tuttavia sembra indugiare in una estasi sepolcrale – le sue mani prive di vita esprimono sia il desiderio di accogliere il papavero, sia l’esaurirsi di un vago gesticolare. Lo stesso Rossetti affermava che questa opera non è la raffigurazione della morte, ma la sua trasposizione in estasi. In termini danteschi: «la mirabile visione», «la gloria de la sua donna». Beatrix vede con la consapevolezza del suo nuovo mondo e del suo stato non più mortale (ma leggiamo da In an Artist’s Sudio – 1856, sonetto uscito postumo – di Christina Rossetti: «Not as she is, but as she fills his dream». Se un solo volto si affaccia da ogni sua tela – «One face looks out from all his canvases» –, il sogno di Rossetti sembra tuttavia enfatizzare la propria, narcisistica, visione di ciò che nella vita Lizzie, in fondo, non era), e «gloriosamente mira nella faccia di colui ‘qui est per omnia secula benedictus’», come Dante diceva della sua Beatrice nella Vita nuova (forse di qui la specularità tra Beatrix e Beatrice Portinari). «Beata» – principio di beatitudine e insieme beatificata – anche perché, alle soglie della contemplazione divina, che è comprensione della verità, ha chiara la cognizione del transitus. Questa petite mort, questa estasi che rapisce, estrania e dissolve, accomuna e assimila l’esperienza amorosa a quella mistica. L’una e l’altra, in fondo, similitudo Dei, esito dell’anelito, come Dante dice, ad «indiarsi».

E proprio in questi componimenti caratterizzati da una aurea marginalità, che per lo più precedono, e solo in parte, silenziosamente, possono aver scortato il lungo itinerario del poema sacro, la poesia scandisce quello che con espressione agostiniana Dante chiama «il viver ch’è un correre alla morte». Il cotidie morimur, la quotidiana morte degli stoici – che può essere anche, metaforicamente, la reiterata, cavalcantiana morte spirituale del dolcissimo sgomento amoroso –, la melete tou thanatou, l’esercizio, meditazione o studio di morte che era per gli antichi la sapienza, si aprono qui all’orizzonte dell’eterno e alla sua luce oscura per dissolversi in essi. Come la disparente vita di Beatrix, il suo «trasumanar» che «significar per verba / non si porìa». E come la poesia stessa, nella sua incertissima sorte trasmissiva e attributiva, esitante si affida al fiume della posterità.

tag: allegorismo medievale, attribuzionismo letterario, dante, Matteo Veronesi, rime dubbie

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2022 Elisabetta Brizio