Mistero etrusco

Matteo Veronesi, Mistero etrusco, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 39, no. 2, maggio/agosto 2015

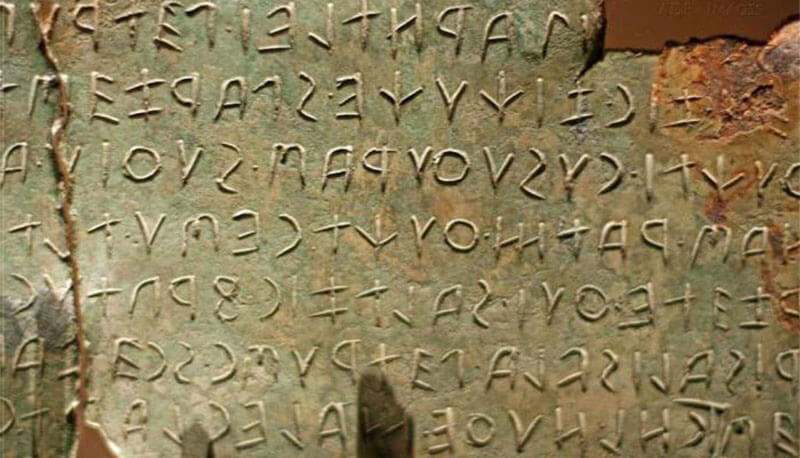

Il “mistero etrusco” (che, a ben vedere, tale non è, o è solo in parte, o è forse, oramai, un “mistero in piena luce”, essendo l’alfabeto etrusco perfettamente decifrabile, ed essendosi via via venuto chiarendo, negli ultimi decenni, attraverso l’indagine etimologica e il ricorso al metodo comparativo e combinatorio — fondato sul ricorrere di determinati contesti ed ambiti logici, semantici e sintattici —, il significato di larga parte dei vocaboli) non ha cessato di esercitare, specie tra Ottocento e Novecento, la propria duratura suggestione su poeti e scrittori: dal “vaso etrusco” di un racconto di Mérimée, scrigno ed emblema dell’enigma, del perturbante, dell’ombra inquietante, al sarcofago etrusco di un’Elegia Duinese di Rilke, nella cui cavità abita e risuona la voce inafferrabile dell’essere; da Aldous Huxley, che, affascinato dalla splendida, ieratica impenetrabilità di quei suoni intorti e cupi, dalla loro sublime, arcaica ed aristocratica inutilità, definiva l’etrusco — con squisito ed intelligente snobismo — la sola lingua degna di essere studiata da un gentiluomo, fino all’americano Richard Wilbur, per il quale la remota ed ostica desuetudine dell’etrusco è specchio essenziale della condizione del poeta, sempre esule nella storia e fra gli uomini, sempre vulnerabile all’incomprensione, al fraintendimento e all’oblio.

Lo studio dell’etrusco non è insomma una vuota e capricciosa bizzarria, un vano esercizio, neppure per chi si occupi di cose contemporanee, e a maggior ragione per chi invece coltivi studi classici; come non lo è, in generale, ogni ampliamento dei propri orizzonti ermeneutici e del proprio sguardo intellettuale.

Sul più lungo dei testi etruschi a noi pervenuti, il cosiddetto Liber linteus Zagabrensis (testo sacrale e liturgico risalente con tutta probabilità all’età ellenistica, riconducibile forse all’ambiente del sacrario panetrusco di Bolsena e vergato su bende di lino utilizzate poi, in Egitto, per avvolgere, e forse accompagnare e proteggere, in modo altamente suggestivo, e con profonde analogie culturali e spirituali, il sacro viaggio del defunto — la cosiddetta Mummia di Zagabria — nelle dimore dell’Oltre) è giunta, negli ultimi anni, nuova luce grazie ai lavori di due linguisti, il benemerito Massimo Pittau, autore fra l’altro di un importante Dizionario generale della lingua etrusca, e lo studioso, anch’egli assiduo, operoso e fedele alla sua impegnativa missione, Fred C. Woudhuizen: alludo, rispettivamente, al volume I grandi testi della lingua etrusca tradotti e commentati (Delfino, Sassari 2011) e The Liber Linteus (Innsbrucker Beitrage zur Kulturwissenschaft, Innsbruck 2013).

Si può dire che, pur se in modi e per vie differenti, entrambi gli autori infrangano (condizione, questa, del resto, indispensabile perché si possa davvero pervenire ad una autentica comprensione dei testi) un vero e proprio tabù della linguistica, ossia quello che impone di ritenere l’etrusco lingua isolata, non riconducibile a famiglie linguistiche più vaste — questo sebbene vari linguisti, dal’Ascoli al Devoto all’Adrados (senza dimenticare il grande Alfredo Trombetti, la cui opera La lingua etrusca resta, a tutt’oggi, un capolavoro di linguistica comparativa), avessero variamente suggerito che l’etrusco potesse considerarsi, almeno, una lingua preindoeuropea, o periindoeuropea, o protoindoeuropea (appartenente, magari, a quell'”indoeuropeo preflessivo”, con un sistema ancora parziale di declinazioni e desinenze, di cui parlava Adrados).

Assai significativi sono i paralleli con il greco e il latino suggeriti da Pittau (che, fra l’altro, proprio nell’etrusco trova importanti basi etimologiche, spesso finora ignote, per alcune parole latine: Ianus da Aniax, “dio di gennaio”; amnis da apnim, “acqua”; ara, altare, identico in entrambe le lingue ; caelum da celi, “cielo” ma anche Settembre, “mese del cielo”; cras, “domani”, da cresvera, “stella di Venere”, affinità già notata dal Trombetti), come hupnina, “sepolcro, luogo dell’eterna quiete”, e hypnos, sonno ma anche oblio, abbandono estatico; cathra, “purificazione”, e il greco kátharsis; contatti, affinità, come si vede, legati perlopiù a quel rapporto fra terra e cielo, fra cicli naturali e moti astrali, fra tempio terreno e tempio celeste, vita terrena e vita ultraterrena, che costituisce, come sappiamo dalla testimonianza di Marziano Capella, un tratto essenziale della spiritualità etrusca.

Dal canto suo, Woudhuizen accoglie l’ipotesi di forti influssi, nell’etrusco, di matrice orientale, anatolica (attraverso il luvio, il licio, il lidio), riconducibili per larga parte ad un comune sostrato protoindoeuropeo o “nostratico”, molto più vasto, universale e remoto, che renderebbe ragione delle testimonianze storiche come quella di Diodoro Siculo, secondo cui i Rasenna, gli Etruschi, sarebbero venuti da Oriente (senza che ciò escluda la persistenza di un antichissimo fondo italico).

Quanto al contenuto generale del testo, esso non è soltanto — secondo il dato già da tempo acquisito, e largamente condiviso — un “calendario rituale”, una sorta di nudo e schematico promemoria dei riti da officiare e degli omaggi da rendere alle divinità; esso è, piuttosto, come suggerì ancora il Trombetti, una liturgia che doveva accompagnare il rito del lectisternium, dell’omaggio simbolico rivolto alle immagini sacre degli dei e dei Lari familiari disposte su una lettiga (indicata, nel testo del Liber linteus, con il termine umbro cletram, attestato anche nelle Tavole di Gubbio: “lettiga” per Pittau, “bara” per Woudhuizen — mentre io suggerirei anche, ipotizzando labdacismo e metatesi, un parallelo con il greco kratér, bacile sacro delle libagioni sacrificali, che, attraverso il latino gradalis, diverrà il Graal: simboli, questi del cratere e del calice, già ricorrenti fin dai geroglifici dell’antica civiltà della Valle dell’Indo, e comunque legati al rapporto con il divino, al culto dei defunti, al ciclico intreccio e all’elevazione spirituale, fra gli abissi della terra e quelli del cielo).

Il testo, lungi dall’essere un semplice elenco di riti da adempiere e di mansioni da svolgere, assume, a sua volta, addirittura movenze poetiche, cadenze ed aneliti d’inno.

Forse il saturnio, l’antico verso italico «in cui cantarono i Fauni e i Vati», abbia esso natura quantitativa, accentuativa o allitterante, non è privo di un’ascendenza etrusca, che lo lega alla sfera del sacro.

Riporto un paio di versi, aggiungendo scansione e cesura: «Nàcum Àisna hìnthu / vìnum tràu prucùna» («e così la liturgia funebre, vino versato dalla brocca», traduce Pittau, non troppo diversamente da Woudhuizen; «e così asperga di nettare il penetrale divino», renderei io, enfatizzando il senso di segretezza, d’intimo rapporto con la divinità e con i morti, suggerito da quell’hinthu, che è il greco entòs e il latino intus e interior, ma trova significativi paralleli nell’egizio e nel semitico, e il valore di quel prucuna, da accostare forse al greco prochéo, verbo della ritualità tragica, delle libagioni di latte, vino, sangue, lacrime sopra i sepolcri); “sùci fìrin ètnam / Vèlthite ètnam àisvale” (tradurrei liberamente, ma avvicinandomi più a Pittau che a Woudhuizen, «ardi incenso, ancora ed ancora, ai divini, cittadino del cielo»: dove quel Velthite può alludere alla città di Volsinii, sede e fulcro panetruschi dell’ultimo tentativo di resistere alla dominazione e all’assorbimento da parte della potenza romana, come suggerisce Woudhuizen, ma anche, nel senso recondito più che nella lettera, e almeno a livello fonosimbolico, al volvere, al ciclico moto degli astri nel cosmo, e dunque alla volta celeste).

Si accennava a cletram, e al saturnio.

Forse, nel primo caso, bara, cratere e lettiga possono coesistere, nella voluta ambiguità polisemica del termine rituale, nel convergere di vita e morte, nella confluenza e quasi nell’intersecarsi di esistenza e disfacimento, di supero e d’infero — sangue-vino sacrificale in cui ribolle la vita, ma anche offerta funebre che apre uno spiraglio sull’oltre — e, su tutto, la gelida santità del simulacro, la raggelata teoria di statue dei Lari o di maschere funebri o divine che si snodava nel rito assorto e sussurrato del lectisternium.

E, per il saturnio, non si può non citare, qui, un prezioso libro di Angelo Mercado, uscito nella stessa prestigiosa collana dell’opera di Woudhuizen, Italic verse, Innsbruch 2012, in cui, sulla base di quella “metrica linguistica” che assimila lettere parole frasi del discorso a sillabe piedi versi della poesia, è teorizzata, plausibilmente, la natura accentuativa del saturnio.

Ma, se è vero che la stessa metrica classica comportava una sorta di musicale contrappunto fra ritmo accentuativo e ritmo quantitativo (fondato cioè sulla combinazione di sillabe lunghe e sillabe brevi), allora l’interpretazione accentuativa di Mercado (che enfatizza, ad esempio, la clausola tipicamente saturnia del secondo emistichio: “… Naevio poetae”, … “insece versutum”, “…ad suos populares”), potrà forse coesistere con quella quantitativa, altrettanto plausibile, proposta a suo tempo dal Pasquali.

Ecco, allora, l’affiorare, forse, del saturnio, in questa sua duplice anima accentuativa e quantitativa, dallo spirito della ritualità etrusca (l’accento, in etrusco, cadeva sempre sulla prima sillaba della parola, con il risultato di frequenti cadute delle sillabe interne).

Cìlths spùrestresc ènas / èthrse Tìnsi

Tìurim àvils chìs cìsum / pùte tul thànsur

hàthrthi rèpinthic / sàcnicleri cìlthl

spùreri mèthlumeric ènas / fàseis ràchti

Così io tradurrei, un po’ arditamente, raccogliendo suggestioni sia da Pittau che Woudhuizen:

Culti cittadini a te siano, etereo Tinia,

nei giorni e nei mesi di ogni anno

e tu accogli i sacri riti, o potente,

e benevolo a noi, ai sacrari del culto

volgiti e benevolo

tu sia ai cittadini e all’alleanza

tu splendente nella gloria.

Può darsi che il “verso etrusco”, con la sua scansione tendenzialmente pentametrica e pentamerica, rappresenti, in un contesto (definito Pelasgico dalla tradizione, fra storia e mito) di movimento da oriente ad occidente delle ondate di civilizzazione, un’eco della versificazione mesopotamica e semitica (ebraica ed egizia): una versificazione basata sul respiro, sul soffio, sulla ruah del pensiero e dell’anima, una tessitura metrica dove le unità e i nuclei e le strutture del discorso interiore, della meditazione, della domanda, della preghiera potevano ancora determinare la veste del verso più dell’astratto, aritmetico ed intellettuale computo sillabico dei piedi, delle morae, degli ictus, al quale (si veda la testimonianza di Erodoto, V, 58, secondo la quale i Fenici introdussero in Grecia dapprima le lettere, i grámmata, poi la phonè e il rhysmós, la precisa notazione vocalica che rendeva possibile il computo sillabico del verso) la mentalità ellenica avrebbe poi sottoposto quel libero fluire di canto, d’idee e aneliti e sillabe, riaffiorante a volte con la sua originaria libertà, infrante le catene, nella lirica corale e nei cori tragici della poesia greca.

Del resto, secondo la testimonianza, fra storia e leggenda, di Filone Alessandrino (Vita Moisis, I, 5), proprio dagli Egizi gli Ebrei avrebbero appreso l’arte metrica; e San Girolamo, nella Praefatio in Job, poteva ancora avvertire, nella versificazione biblica, un’eco che ricordava i metri classici, cogliere movenze simili a «versus dactylo spondaeoque currentes», benché con minore regolarità, senza la ferrea legge matematico-geometrica del verso greco-latino, inframmezzati e raddolciti a tratti da un «rhythmus dulcis et tinnulus», nitido e fluente, sciolto dai vincoli del numero.

Certo è che tanto nell’egizio Canto dell’arpista, con la sua cantilena dolente e fatale, quanto nell’elegia ebraica delle Lamentazioni, si sente quello stesso moto che, come un’onda, prima si dilata nel singulto, nel grido, nello strazio del verso lungo, poi si spegne e si placa (prima di ricominciare con la strofa successiva), nel breve sospiro della misura breve e cantante, secondo lo schema del distico elegiaco che si troverà poi nell’epigramma funerario greco-latino (e, come stiamo vedendo, etrusco).

Tornando a Woudhuizen, egli, come si accennava, supera con sicurezza il pregiudizio, e quasi il tabù, che impediva anche solo di evocare una possibile indoeuropeità (o peri- o proto-indoeuropeità, come voleva il Devoto) dell’Etrusco.

Cautha (da *keu) è divinità del fuoco, della luce, del calore vitale, al pari di Veltha (dalla stessa radice, non solo indoeuropea, *sehwol, da cui Sol ed Helios, ma forse anche il semitico El); Aisera, Ashera, Thesan, sono assimilate alla fenicia Astarte come all’africana Tanit/Tinit (la Africae Musa caelestis di Apuleio) — e si potrebbero aggiungere, sulla scorta del controverso Martin Bernal, l’egizia Neith e la greca Atana/Atena, e poi la minoica ed eleusina Idamater/Damater/Demetra — in ogni caso, la Grande Madre della luce e della vita.

Allo stesso modo, Tins (“erthre Tins”, “dio dell’etere” io tradurrei) ha in sé la stessa radice *dyew, legata all’idea primeva della Luce vitale, che troviamo in Zeus come in Dionysos (ma forse, notava il Semerano, nello stesso tetragramma semitico JHWH, e forse addirittura in uno dei suoi scioglimenti o dei suoi sostituti, Adonai).

Ed “ais” ed “aisna” (correttamente intesi da Woudhuizen come “divinità” e “presagio divino”) potranno essere accostati al persiano Ahura, al sanscrito Asura (di senso analogo), all’ittita hass e al sanscrito asu, connessi all’idea di forza vitale, di respiro originario, di soffio che anima e plasma la materia. Forza vitale, nella religione vedica, potenzialmente negativa, ribelle, incontrollabile, distruttiva, che come tale doveva essere domata, sottoposta al controllo e al dominio del rituale.

In origine, del resto, Ashera era, anche nella tradizione semitica, la sposa del Dio.

Forse esiste una connessione fra questa divinità e la greco-latina Eos/Aurora, divinità della luce nascente, del barlume che spunta dal buio. I passi degli inni dei Rig-Veda (ad esempio XLVIII, 12: «dal firmamento, o Aurora, guida fino a noi tutti gli dei, perché possano bere la sacra libagione») in cui l’Aurora fa da mediatrice e da propiziatrice per l’offerta agli dei del sacro liquore, il misterioso Soma, possono confermare l’interpretazione che Woudhuizen offre di Liber linteus, IX, 22 sgg., dove l’evocazione di ais e Aiser compare nel contesto di una libagione sacrificale a Zeus e al «fler Nethunsl», al «sacro simulacro (si confronti il sanscrito brahman e il latino flamen, legati alla sfera sacerdotale) di Nettuno».

Suth, sepolcro, luogo dell’eterna quiete — al pari di hupnina, dalla stessa radice del greco hypnos, sonno — è considerato forma abbreviata di un *suthana, che vale, più suggestivamente, “offerta funebre”, accompagnata da fumi d’incenso rituale, “zusleva” (da mettere in relazione, evidentemente, con la stessa radice indoeuropea del greco thùo e del latino fumus, *dhu).

Ma l’acquisizione forse più rilevante dell’autore, destinata, se accolta, a modificare in modo sostanziale la nostra percezione non solo del mondo etrusco-italico, ma anche di quello greco, risiede, probabilmente, nella lettura di Liber Linteus II, 4 e seguenti, dove si alluderebbe ad un triduo, ad una cerimonia sacrificale di tre giorni, nel corso della quale un poeta “zicn)e s(eti)runec”, “scriverà e metterà in scena”, il rituale stesso.

Pochi dubbi vi sono circa la proto-radice *sk, che indica, quasi fonosimbolicamente, il gesto archetipico del lasciare una traccia, dell’incidere un ricordo per l’eterno.

Ma, se fossero confermate la lettura e l’interpretazione di “setirunec”, allora l’origine, ad un tempo, della satura (carmen originariamente composito variis poematibus, metricamente eterogeneo, al pari della versificazione etrusca quale si è qui ipotizzata) e della rappresentazione teatrale, del primevo dramma sacro, riceverebbe nuova luce: la pienezza, l’abbondanza (sat, satis) evocherebbero la plenitudo, il pleroma di un’unione con l’alterità che travalica, nella sfera del sacrificio rituale, la soglia e il confine tra supero ed infero, tra il mondo dei morti e quello dei vivi, tra la festa e il compianto, in una sorta di estatica immedesimazione con la totalità dell’esistente (e, certo, questa “pienezza” è anche, etimologicamente, in una sfera ancora legata ai culti della fertilità e dunque alla santità del sesso, il turgore virile del Fallo Sacro).

E nuova luce giungerebbe, così, anche sulla “etruscità” di Persio, poeta satirico complesso e profondo; alla luce della dottrina augurale etrusca si potrebbero spiegare, nel passo della terza satira lodato anche da Agostino, il richiamo a Giove/Tinia come supremo regolatore del methlum (si pensa a tempus, a templum come a temenos, il recinto sacro — insomma al Métron, alla Legge e alla Misura del celeste come dell’umano e del politico) — «quem te deus esse / iussit et humana qua parte locatus es in re» («quale natura il dio ti ha assegnato / e qual è il tuo posto fra gli uomini»); e, nella quinta, la figura del Maestro che, in un sommesso colloquio, scruta, quasi con arte d’aruspice, l’interiorità del discepolo, e ne plasma l’animo come un’opera fittile, scandita e modellata da una consonanza celeste («nescio quod, certe est quod me tibi temperat astrum»: «Non so bene quale, ma certo vi è un astro che ci rende concordi»).

Scrive Elie Wiesel, nelle pagine desolate e poco note di Eternité Etrusque, che Roma compì fino in fondo, sulla civiltà etrusca, quell’opera di fagocitazione, e insieme di cancellazione, che i Tedeschi riuscirono a compiere solo in parte su quella ebraica.

L’affermazione è parsa eccessiva — per quanto, a ben vedere, non si saprebbe come rendere la dimicatio ultima deliberata, in Livio, dal Senato con la presa di Veio, se non con “soluzione finale”.

In Mérimée (mi si perdoni l’ardita transizione) la rottura del rarissimo vaso etrusco raffigurante la lotta fra un Centauro e un Lapite (dunque la difficile dialettica fra l’istinto e la ragione, la cieca animalità e il lucido dominio della civilizzazione) prelude alla rovina e alla morte di uno dei due protagonisti, legati da un amore inquinato dal veleno di un’irrazionale e divorante gelosia.

Ora dalle ceneri di quella dimicatio ultima, dai dispersi frantumi di quel vaso, sono tornate a levarsi, come lontani echi, voci profonde e luminose.

E, sempre a proposito di luci che tornano a brillare, di voci risorte dalla cenere, gioverà qui citare (come a riscatto di una singolare sorte, che ha quasi schiacciato la parola degli Etruschi prima con l’oppressione, se non con il genocidio, compiuti dalla potenza romana, poi con il quasi altrettanto rigido imperio filologico) il troppo dimenticato lavoro di Tullio Pironti, Il deciframento della lingua etrusca, del 1933 (libro stroncato dall’establishment accademico, prima con una evasiva ma velenosa “stravaganza” di Giorgio Pasquali, poi con la violenta Polemica etrusca di Carlo Battisti).

Mulu, “dedicare, consacrare” (che si potrebbe accostare, forse, a mulu/muntu, grande archetipo nostratico — Sumero ma anche panafricano — del Divino, dell’Essere, dell’universale forza vitale) è accostato da Pironti alla Moira (nel senso di parte, méros, ma anche di Destino); ma, pur considerando l’Etrusco una sorta di dialetto pregreco, Pironti ne sottolineava, al pari di Woudhuizen (e secondo un’ottica poi confermata dalla scoperta della “stele di Lemno”, redatta in una lingua a mezza via tra il Greco e l’Etrusco), la possibile matrice vicino-orientale (la stessa parola Rasna, con cui gli Etruschi designavano se stessi, è per lui vicina, sulla base della prossimità di labiale e rotante, all’anatolico ras — mentre anche la linguistica odierna lo accosta all’ittita lahha).

Ma non si rende migliore omaggio a Pironti che riportando (nella sua traduzione, con qualche minima variante) lo splendido, delicato ed enigmatico, epigramma inciso sul bronzetto cortonese del Fanciullo con l’oca (dove, forse con un sincretismo e una unio mystica non alieni dalla mentalità arcaica, il ricordo struggente del bambino morto si sposa all’apoteosi della figura di Tagete, il leggendario puer senex spuntato dal grembo della terra, portatore della religione rivelata e dell’Etrusca disciplina, ossia dell’arte della divinazione):

Velias faracnal / thufithas alpan

menache clen cecha / thuthines tlenacheis

A Velia risplendente, bianca spoglia arsa in sacrificio

resta del figlio deposto la lacrimata lapide

(dove, forse, la versificazione etrusca può celare, in sé, anche per le bipartizioni del verso e della strofa, l’incunabolo dell’epigramma funerario e dell’elegia).

E concludo, per analogia, con un altro testo nato al di fuori delle cerchie specialistiche ed accademiche dell’etruscologia ufficiale, ossia La parola agli etruschi (ETS, Pisa 2005) dell’erudito normalista Piero Bernardini Marzolla; il quale, pur associando l’etrusco non, come Woudhuizen, all’ittita, ma al sanscrito, lo riporta comunque in un alveo orientale, indoiranico o indoariano.

Ed estraggo, da questo denso e ricco libro, con qualche mia cauta o audace modifica, un paio di traduzioni di epigrammi funerari, che completano questo minimo quadro della poesia e della versificazione etrusche, prima pressoché ignote:

mi fep mi timcha naepirm:

pepanl liuna em fep

ame suthina

Io sono il signore splendente,

colui che in eterno ghermisce.

Del leone che reca il messaggio celeste

io sono il segno splendente.

D’eterna quiete io sono dimora.

È evidente, qui, in queste sequenze dal ritmo trocaico, quella corrispondenza (nel segno della norma, della regola celeste, del

E, in una tomba tarquinese:

suthvrlanem

perpru sazil epr

rea zivas

sepolcro puro, soglia predisposta

del corso della vita

all’altra riva

Viene in mente il sarcofago su cui la dea Lasa mostra al defunto il rotolo in cui è scritto il suo destino.

Etrusca, oltre che orfico-pitagorica, è dunque quest’idea (che pervaderà l’oltretomba virgiliano, e poi quello dantesco) di una purificazione che precede e prepara l’approdo alla ripa ulterior, alla sponda nebulosa dei morti.

Resterebbe da vedere, infine (accertato, in ogni caso, l’influsso orientale, preindoeuropeo o periindoeuropeo, a livello linguistico), quanto di orientale sia rimasto, accanto ai chiari influssi ellenici, nell’arte etrusca.

Al “sorriso arcaico”, distante, ineffabile, sereno, sapiente, che il Sarcofago degli Sposi sembra avere ereditato dai kouroi solidi e levigati della tradizione greca arcaica, si affianca l’elaborato ed involuto decorativismo orientale, fiorito e sovrabbondante, di alcune figurazioni ai limiti dell’astratto.

L’etruscità, in senso lato, di un Persio o di un Properzio (cantore, quest’ultimo, di Vertumno, dio etrusco-italico, divinità del mutare, del perenne fluire, della diversità, della molteplicità cangiante) risiede, forse, proprio in questo connubio, e insieme in questa inesauribile dialettica, fra un ricerca di equilibrio, armonia, misura, dominio (per una sorta di ritorno alle origini, nell’India ellenistica le immagini di Buddha furono modellate sul mite e sapiente sorriso dei kouroi e di Apollo), e l’oscurità del vivente e del morente, tumultuosa e irredimibile.

tag: etruschi, linguistica

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2015 Matteo Veronesi